Fév 22, 2016 | Biens Publics Mondiaux, Environnement, Nord-Sud, Passage au crible, Réchauffement climatique

Par Weiting Chao

Passage au crible n° 141

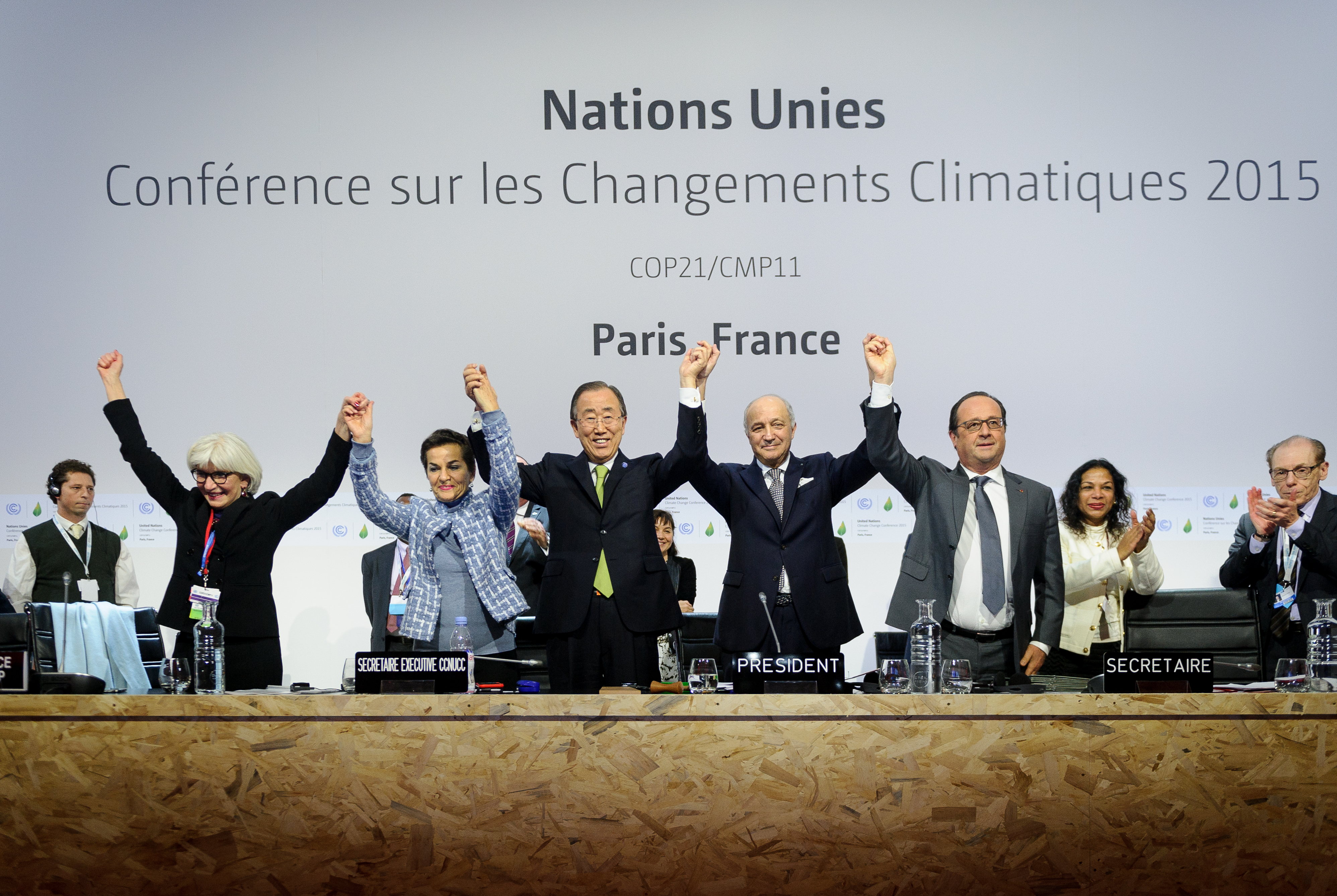

Source: Flickr

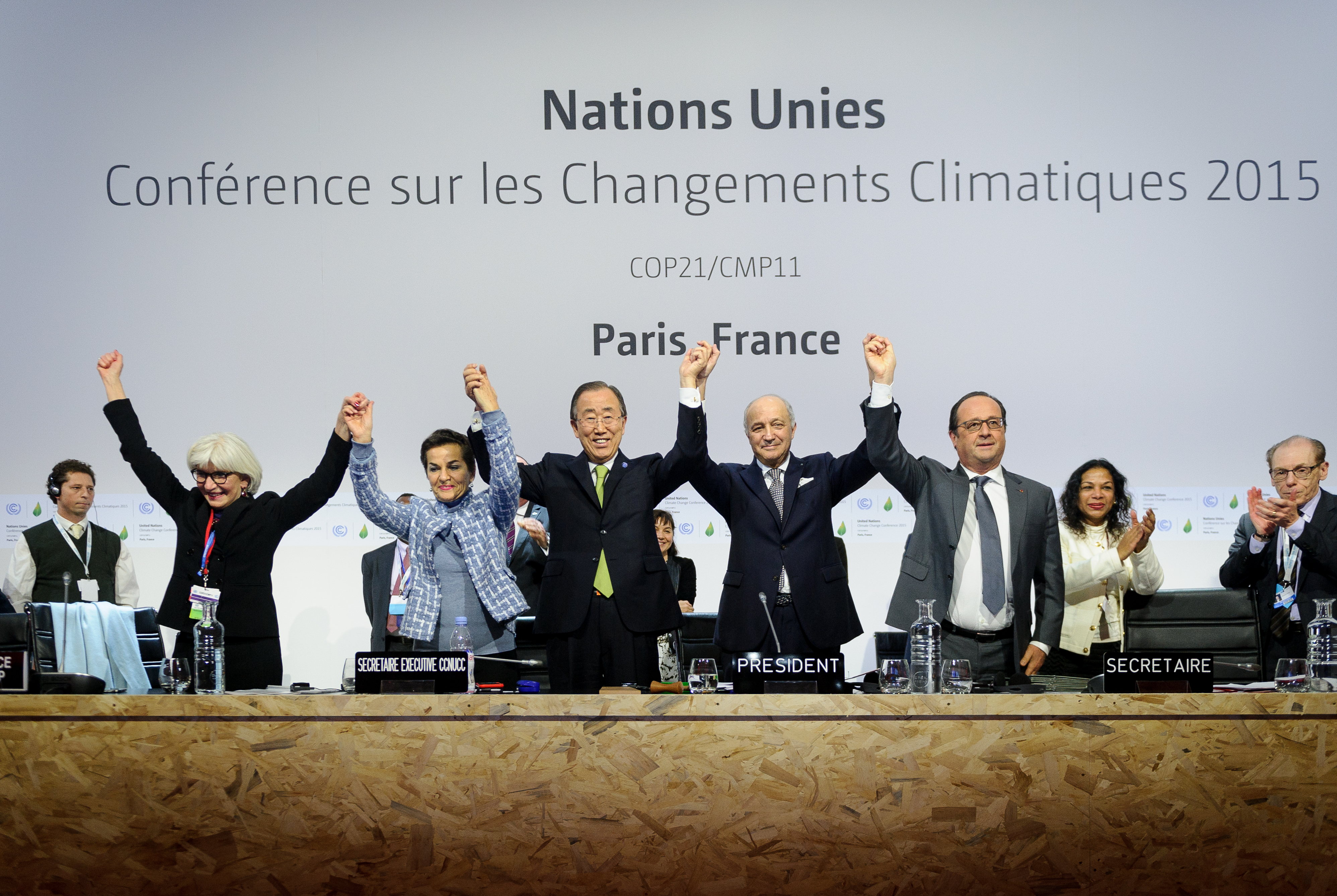

Source: Flickr

Le 30 novembre 2015, s’est ouverte au Bourget la conférence de Paris sur le climat, dite COP21. Elle a réuni 147 chefs d’État, des négociateurs représentant 195 pays et près de 50 000 participants. Le 12 décembre, un accord universel remplaçant le protocole de Kyoto a été finalement adopté. Les États parties prévoient de contenir la hausse des températures mondiales bien en dessous de 2°C et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels.

> Rappel historique

> Cadrage théorique

> Analyse

> Références

Rappel historique

Le réchauffement de la planète représente aujourd’hui l’une des plus grandes menaces pour la survie de l’humanité. Afin de régler ce problème, la CCNUCC (Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques) a été signée en 1992 par 153 pays. Dans le respect de l’équité, ce document a défini pour les puissances industrialisées et celles en développement, le principe de responsabilités communes et différenciées. Cinq ans plus tard, les signataires de la CCNUCC ont adopté le Protocole de Kyoto, premier instrument mondial contraignant les pays développés à réduire leurs émissions de GES (Gaz à Effet de Serre). Or, en 2001, invoquant une atteinte au développement de l’économie américaine, les États-Unis ont refusé de le ratifier. Le protocole est cependant entré en vigueur après la ratification de la Russie en 2005. Comme il devait expirer fin 2012, la période post-Kyoto a été envisagée dès ce moment. Selon la feuille de route signée en 2007 à Bali, les États auraient dû finaliser un nouveau texte à Copenhague en 2009 (COP 15). Mais si ce sommet a bien réussi à réunir un grand nombre de dirigeants, d’ONG et de sociétés civiles, aucun progrès significatif n’a été constaté. À Copenhague, le document final a été négocié à huis clos par un petit groupe comprenant les États-Unis et les pays émergents dits BASIC (le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Inde et la Chine). Toutefois, il n’a pas été adopté. Lors de la COP 18, qui s’est tenue à Doha en 2012, le Protocole de Kyoto a donc dû être prolongé jusqu’en 2020, tandis que l’adoption d’un nouveau traité a été reportée à l’année 2015.

Deux semaines avant l’inauguration de la COP21, le 13 novembre 2015 Paris a été frappé par des attaques sans précédent qui ont fait 130 morts et 352 blessées. En raison des menaces terroristes, la sécurité a été renforcée dans le monde entier et le maintien de la COP21 a même été remis en question. Mais, malgré toutes ces difficultés, le sommet s’est déroulé sans incident.

Cadrage théorique

1. Un modèle de régulation conjointe. Au sein des négociations sur le climat, on observe des hiérarchies de puissance. À ce titre, l’ONU représente un système d’interdépendance asymétrique entre acteurs inégaux. Les règles s’y reconstruisent en permanence, au vu des résultats de l’action et de la non-action. Selon Marie-Claude Smouts, dans ce type d’organisation, il existe deux catégories de régulation, deux rationalités qui s’affrontent et se confrontent. La première émane de joueurs dominants qui détiennent le pouvoir de forger des règles et de les faire adopter pour mieux maîtriser le jeu collectif. Quant à la seconde, elle émane d’acteurs subordonnés. Ces derniers s’efforcent d’établir des stratégies de dérobade et de contournement afin de peser tout de même sur la décision finale.

2. La déterritorialisation et la reterritorialisation Nord-Sud. Dans l’après-Guerre froide, le principe de territorialité a subi de profondes mutations. Le territoire étatique a été remis en cause par des flux matériels et immatériels à caractère transnational. Ces derniers résultent de l’allègement du contrôle des frontières et de l’affaiblissement des contraintes spatiales et logistiques. Il s’ensuit une déterritorialisation des échanges internationaux qui a mené à une reconfiguration de la gouvernance dans plusieurs domaines (sécurité, écologie, immigration, santé, etc.). Or, lors des récentes négociations multilatérales sur le réchauffement climatique, cette logique est entrée en contradiction avec le classique clivage territorialisé Nord-Sud, ce qui a freiné l’adoption d’un accord global. En effet, la menace climatique suppose de gérer l’atmosphère comme un bien commun, ce qui dépasse la notion classique d’appropriation territoriale.

Analyse

La conférence de l’ONU sur le climat représente une importante opportunité pour les États. En 2015, l’UNFCCC était ratifiée par 195 pays. Dans les négociations multipartites, la diversité et l’hétérogénéité des acteurs s’ajoute à l’hégémonie des États-Unis. À cet égard, cette puissance a refusé de ratifier le Protocole de Kyoto invoquant une atteinte au développement de sa propre économie. À l’évidence, la non-action d’un pays dominant diminue considérablement l’efficacité de l’autorité publique sur la coopération internationale. De plus, de nombreux pays ont décidé de ne pas participer à la deuxième phase du Protocole (2013-2020). Par ailleurs, après 2000, l’émergence des BASIC a modifié la donne. La Chine est ainsi devenue le plus gros émetteur de CO2 au monde, dépassant en 2006 les émissions des États-Unis. À Copenhague, les deux grandes puissances et les pays émergents ont fragilisé le mécanisme de confiance instauré au sein de l’ONU, ce qui a d’autant plus érodé les négociations. En raison de ce climat tendu, l’Accord de Copenhague n’a pas été adopté par la CCUNCC, alors même qu’il n’était pourtant pas juridiquement contraignant pour les parties.

D’autre part, pendant les pourparlers, les pays subordonnés ont tenté de faire valoir leurs propres positions par la mise en œuvre d’un « jeu itératif » qui a contribué à pacifier les conflits entre les membres. Dans ce cadre, les participants ont recherché des opportunités pour parvenir à satisfaire leurs intérêts sur certains dossiers. Mais en retour, ils ont dû faire des concessions dans d’autres domaines. Une impression d’éternel recommencement s’est par conséquent dégagée de cette séquence. Cette logique a donc obligé la COP21 à parvenir à des engagements réciproques. Rappelons que l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5°C et le terme de « pertes et dommages » évoqués initialement par l’Alliance des petits États insulaires ont été intégrés à l’accord de Paris. Cependant, dans un premier temps, ces principes ont été fortement désapprouvés par les États-Unis.

Il convient de souligner que ce document représente le premier accord universel dans lequel tous les pays développés, ainsi que les PED acceptent des obligations destinées à gérer leurs émissions de GES. De ce point de vue, le mode traditionnel de gouvernance Nord-Sud a été réajusté en fonction des menaces liées au changement climatique. Il s’agit d’un mouvement de déterritorialisation et de reterritorialisation qui affaiblit les contraintes de localisation. Par exemple, un rapport du GIEC (Groupement Intergouvernemental d’Experts sur le Changement Climatique) indique que le changement climatique représente désormais la première cause des conflits régionaux et des migrations humaines forcées. En outre, le processus de déterritorialisation s’associe également aux politiques communes que les pays s’engagent à respecter pour la stabilité économique et pour la synchronisation de grands défis sociaux. Les parties se sont fixé un objectif à long terme réellement ambitieux (en dessous de 2°C) qui suppose un effort commun. Il soulève la question des financements. À ce titre, l’accord de Paris fixe l’obligation aux pays développés de fournir un financement aux pays pauvres afin de les aider à lutter contre le réchauffement climatique. A partir de 2020, 100 milliards de dollars leur seront donc octroyés chaque année. En outre, les pays en développement sont invités à les financer également sur la base du volontariat.

Cet accord universel entrera en vigueur une fois que les 55 pays comptant pour au moins 55% des émissions mondiales auront déposé leurs instruments de ratification. Cependant, ce texte a adopté l’INCDs (INDCs, Intended Nationally Determined Contributions) pour les réductions des émissions de GES des États. Avec la mise en vigueur de ces moyens, les pays déterminent volontairement leurs contributions en fonction de leurs capacités, du contexte économique et de leurs priorités nationales. Autrement dit, ce traité très ambitieux, n’est au demeurant guère contraignant sur le plan juridique. À l’avenir, si l’on espère un effet performatif, il faudra donc surtout compter sur les attentes respectives des acteurs qui sont parvenus à imprimer leur marque.

Références

Aykut Stefan C. et Dahan Amy, Gouverner le climat ? 20 ans de négociations internationales, Presses Paris, Science po, 2015.

Chao Weiting, « Le triomphe dommageable des passagers clandestins. La conférence de Doha », in: Josepha Laroche (Éd.), Passage au crible, l’actualité internationale 2012, Paris, L’Harmattan, 2013, pp. 111-115.

Smouts Marie-Claude (Éd.), Les nouvelles relations internationales : pratiques et théories, Paris, Presses Paris, Science po, 1998.

Déc 22, 2012 | Développement, Environnement, Nord-Sud, Passage au crible

Par Weiting Chao

Passage au crible n°80

Source: Wikimedia

Source: Wikimedia

La 18e session de la Conférence des Parties à la CCNUCC (Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP 18) et la 8e session de la Conférence des Parties siégeant comme Réunion des Parties au Protocole de Kyoto, (CMP8) s’est tenue à Doha (Qatar) du 26 novembre au 8 décembre 2012. Ayant réuni près de 200 pays, ses négociations ont permis de prolonger le protocole de Kyoto jusqu’en 2020.

> Rappel historique

> Cadrage théorique

> Analyse

> Références

Rappel historique

Signé en 1997, le Protocole de Kyoto représente à ce jour le seul accord mondial imposant des obligations contraignantes aux pays industrialisés. Il se fonde sur la CCNUCC, signée par 153 pays en 1992 et qui affichait l’objectif de réduire leurs émissions de GES (gaz à effet de serre). Le protocole distingue l’Annexe I et non-Annexe I qui renvoient à deux groupes de pays. Ce traité pose le principe de responsabilités communes mais différenciées dans le respect de l’équité. En 2001, les États-Unis ont refusé de le ratifier, au motif qu’il porterait atteinte au développement de l’économie américaine. Cette décision s’est naturellement avérée préjudiciable pour le régime international. Dès lors, c’est l’UE (Union européenne) qui a joué un rôle de premier plan dans le maintien des négociations en cours.

Le Protocole de Kyoto est entré en vigueur le 16 février 2005, après la ratification de la Russie. Comme il devait expirer fin 2012, la période post-Kyoto a été évoquée dès 2005. Durant la Conférence de Bali (COP 13, 2007), les États parties ont adopté la feuille de route de Bali qu’ils devaient finaliser en 2009, à Copenhague. Mais aucun progrès significatif n’est intervenu alors. En effet, comme l’Accord de Copenhague n’est pas juridiquement contraignant, il n’impose donc pas aux États signataires de s’entendre sur un nouveau texte. En 2011, la Russie, le Japon et le Canada ont confirmé qu’ils ne participeraient pas à une seconde vague de réduction d’émissions dans le cadre d’un nouveau protocole de Kyoto. Quant aux États-Unis, ils ont réaffirmé leur volonté de rester hors du traité. En 2011, lors de la Conférence de Durban sur les changements climatiques, il a été décidé de créer un organe subsidiaire : le Groupe de travail ad hoc, partie intégrante de la Plateforme de Durban pour une action renforcée afin d’élaborer un autre document. L’adoption d’un accord universel sur cette question a été reportée à 2015, avec une entrée en vigueur prévue en 2020. Cependant, à Doha, les négociations ont abouti à une simple prolongation du Protocole de Kyoto jusqu’à l’année 2020.

Cadrage théorique

1. La procrastination, comme technique de négociation. Différer ad libitum la signature d’un règlement, tout en poursuivant les pourparlers constitue une stratégie diplomatique bien routinisée. Les parties en présence y ont recours lorsqu’elles ne souhaitent pas véritablement aboutir.

2. La persistance du clivage Nord-Sud. Après deux décennies de négociations, la confrontation entre les pays développés et les PED (pays en développement), s’est considérablement aggravée en raison du changement climatique, rendant ainsi la signature de tout nouveau traité d’autant plus difficile à réaliser.

Analyse

L’accord de Doha constitue un outil de faible efficacité pour régler le problème du réchauffement climatique. En effet, il permet simplement de maintenir le protocole et de faire en sorte que des négociations continuent de se tenir. La deuxième période du protocole engagera pour 8 ans (du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020) l’UE, l’Australie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, l’Ukraine, et Monaco. Mais ces pays ne représentent en fait que 15% des émissions mondiales de GES. En outre, ils ont pris des engagements disparates allant d’une réduction de 20% par rapport à 1990 pour l’UE, à une baisse de 0,5% par rapport à 2000 pour l’Australie. Enfin, cet arrangement n’engagera pas les États-Unis, Le Canada, le Japon, la Russie, la Nouvelle-Zélande et les pays émergents. A minima, il offre aux participants davantage de temps pour mettre en place des politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Autrement dit, les PED ainsi que les pays hors du protocole de Kyoto peuvent encore profiter d’une rente de situation jusqu’en 2020. L’échec de la première séquence de Kyoto et le retrait des États-Unis soulignent le nombre considérable de Free Riders qui entendent s’exonérer des contraintes inhérentes à toute action collective (Olson). Pourtant, quand un joueur-clé se retire – a fortiori s’il y en a plusieurs – d’une action concertée, le bénéfice net de la mise en œuvre du plan arrêté devient alors négatif pour tous les autres, en raison des caractéristiques qui s’attachent au bien public mondial (atmosphère). Autre cas de figure : si l’ensemble des parties prenantes rejette la mise en œuvre du traité, cela conduirait à son annulation pure et simple. Or, les États parties ont tendance à osciller entre ces deux issues car ils considèrent qu’une non-conclusion représente finalement la meilleure des stratégies individuelles. Les récentes négociations ont ainsi été repoussées à la période post-Kyoto car les participants demeurent dans l’incertitude concernant les coûts et les bénéfices d’un tel accord. Ils ne peuvent donc se projeter dans l’avenir, ce qui conduit à une sous-évaluation du coût effectivement encouru au moment de son éventuelle mise en place ; sans compter qu’ils voudraient aussi savoir comment les autres vont s’engager. Tous ces éléments cumulés conduisent à perpétuer une stratégie de procrastination. Alors même que de nombreuses études scientifiques ont récemment montré combien le climat risquait de se détériorer plus rapidement que prévu, ces stratégies dilatoires pourraient conduire à un désastre écologique majeur, voire à un bouleversement irréversible de l’écosystème global. En d’autres termes, la politique dommageable des passagers clandestins est d’ores et déjà à l’œuvre.

Le conflit entre les PED et les pays industrialisés forme un élément central de la gouvernance de l’environnement. C’est pourquoi, on avait reconnu en 1992 sur le plan climatique le principe de responsabilités communes mais différenciées. Cette disposition permet aux PED d’augmenter leurs émissions de GES pour assurer leur développement. Cependant, depuis que certains d’entre eux sont devenus des pays émergents, comme les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), le traditionnel clivage Nord-Sud s’est imposé et durci plus que jamais. Il s’est aussi singulièrement complexifié car la Chine est désormais devenue le plus gros émetteur de CO2 au monde, dépassant en 2006 les émissions des États-Unis. Lors de la négociation post-Kyoto, de nombreux pays développés au sein de la CCNUCC – y compris les Etats-Unis et l’Australie –, ont préconisé par conséquent le remplacement du Protocole de Kyoto par un autre texte, qui inclurait des engagements aussi bien de la part des pays de l’Annexe I que de la majorité des PED. Mais pour l’heure, ces derniers se refusent toujours à accepter la moindre entrave à leur développement. Ils ont exigé que les pays développés prennent l’initiative d’une réduction substantielle de leurs émissions de GES.

On note aujourd’hui peu d’avancées en matière de lutte contre le réchauffement climatique. La prolongation du Protocole de Kyoto permet juste que les négociations perdurent. Pour atteindre un véritable accord et empêcher une catastrophe écologique, les États devront renoncer à leur stratégie de procrastination, comme les invitent les ONG. Á cet égard, l’UE, les Etats-Unis, et les BRICS joueront un rôle déterminant dans l’adoption d’un nouveau protocole. Si l’UE met en œuvre les réductions d’émissions, les Etats-Unis ne pourront échapper au « dilemme du prisonnier » du changement climatique et plus encore si les pays émergents, en particulier la Chine, y sont également prêts.

Références

Akerlof, George. A, « Procrastination and Obedience », American Economic Review, 81 (2), 1991, 1-19.

Churchman, David, Negotiation: Process, Tactics, Theory, (2nd Ed.), Boston, University Press of America, 1997.

Kontinen Tiina, Irmeli Mustalahti, « Reframing Sustainability? Climate Change and North-South Dynamics », Forum for Development Studies, 39 (1), mars 2012, 1-4.

Olson Mancur, La Logique de l’action collective, [1965], trad., Paris, PUF, 1978.

Timmons Roberts J., Parks Bradley, A Climate Of Injustice: Global Inequality, North-South Politics, and Climate Policy, The MIT Press, 2006.Site de COP18: http://www.cop18.qa [15 décembre 2012].

Uzenat Simon, « Un multilatéralisme sans contraintes. Les engagements des États dans le cadre de Copenhague », Passage au crible, (15), 18 fév. 2010.

Fév 18, 2010 | Environnement, Multilatéralisme, Passage au crible, Réchauffement climatique

Par Simon Uzenat

Passage au crible n°15

Source : Pixabay

Organisées sous l’égide de la CCNUCC (Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques), les négociations avaient pour objectif de parvenir à un accord juridiquement contraignant lors de la 15eCdP (Conférence des Parties), qui s’est tenue à Copenhague du 7 au 19 décembre 2009. Il s’agissait en l’occurrence de prolonger et d’intensifier les efforts programmés par le protocole de Kyoto – qui arrive à échéance le 31 décembre 2012 – et d’établir ainsi le futur régime multilatéral de régulation climatique.

> Rappel historique

> Cadrage théorique

> Analyse

> Références

Rappel historique

En décembre 1997, les délégués à la troisième CdP se sont accordés à Kyoto sur un protocole –formellement entré en vigueur en 2005 – qui engageait les pays industrialisés, mentionnés dans l’Annexe I, à réduire d’ici 2012 leurs émissions globales de GES (Gaz à Effet de Serre) d’une moyenne de 5,2% en deçà de leurs niveaux de 1990. En outre, cet accord organisait un système international de vérification et prévoyait l’instauration de mécanismes de sanctions. Les discussions menées dans le cadre de la conférence de Bali en décembre 2007 (CdP 13) ont par ailleurs abouti à l’adoption du PAB (Plan d’action de Bali) ainsi qu’à un processus biennal – la Feuille de route de Bali – qui fixait une date butoir pour l’achèvement des négociations lors de la CdP15 à Copenhague.

À cet égard, l’orientation poursuivie obéissait à une approche supranationale, marquée par la force d’une expertise transnationale (le GIEC), la légitimité du système onusien et l’unité européenne. À tel point que l’administration Clinton signa le protocole de Kyoto, sans pour autant obtenir par la suite la ratification du Congrès. Ce traité compte aujourd’hui 189 parties ; et même si les États-Unis reconnaissent désormais le rôle des GES sur le climat et la santé, ce pays refuse toujours la logique de Kyoto exigeant un objectif global réparti ensuite entre les pays, à proportion de leurs responsabilités passées et actuelles. Quant aux pays émergents – au premier rang desquels figurent le Brésil, la Chine et l’Inde – et aux PMA (Pays les Moins Avancés), ils entendent avant tout faire respecter leur droit au développement. Pour ce faire, ils n’hésitent pas à utiliser les organisations internationales pour corriger les disparités économiques, sociales et territoriales entre pays industrialisés et PED (Pays En Développement). En l’espèce, l’Accord de Copenhague apparaît principalement comme le produit de ces rapports de force et enregistre la poursuite d’une redistribution mondiale de l’autorité politique.

Cadrage théorique

La conclusion de cet accord et les engagements fournis par les États au 31 janvier 2010, renvoient à deux concepts étroitement liés.

1. Le multilatéralisme. Loin de se réduire à la description d’une nouvelle configuration interétatique, il désigne plutôt l’émergence d’une nouvelle gouvernance mondiale, fragmentée et hybride. Associant acteurs privés et publics, États et sociétés civiles, superposant le micro et le macro, cette dernière demeure au centre des recherches et des discours sur une prétendue démocratisation des relations internationales. Or, il s’avère que cette dynamique comprend plusieurs processus équivoques et engage, à ce titre, des visions du monde extrêmement hétérogènes. Le multilatéralisme peut alors être davantage appréhendé comme une ressource idéologique et opérationnelle à la disposition des acteurs internationaux.

2. Les BPM (Biens Publics Mondiaux). Avant de représenter un enjeu majeur des relations internationales, les BPM apparaissent comme le produit original d’une construction sociale qui puise son sens dans une vision intégrée – voire sacralisée – du développement, tant dans l’espace que dans le temps. À cet égard, une expertise et un savoir transnationalisés constituent aussi bien une condition de possibilité que les outils privilégiés d’évaluation d’une démarche objective. Toutefois, cette rationalité contemporaine entre parfois violemment en conflit avec les cadres historiques de souverainetés publiques et privées étroitement circonscrites.

Analyse

Un très grand nombre d’observateurs estime que le sommet de Copenhague n’a conduit qu’à un accord minimaliste sacrifiant l’intérêt général de l’Humanité. En effet, iI rompt brutalement avec l’esprit de Kyoto. Certes, il conforte le septième principe de la Déclaration de Rio (1992) relatif aux « responsabilités partagées et différenciées » des États, mais il se contente d’enregistrer la proposition du GIEC de limiter la hausse des températures à 2°C. Par ailleurs, il ne prévoit aucun mécanisme international de vérification et de sanction. Il faut en outre noter qu’aucun pays ne l’a formellement signé en décembre 2009, l’Assemblée plénière de la CCNUCC se contentant d’en prendre note.

Il convient cependant de dépasser ces approches normatives afin de mieux cerner les principes d’organisation et les lignes de force d’une gouvernance mondiale – de l’environnement notamment – encore très largement en chantier. De façon générale, l’Accord de Copenhague, qui intervient 16 mois après la chute de Lehmann Brothers, marque une étape importante dans la redéfinition des sphères publiques et privées. Au lieu de stigmatiser l’individualisme stato-national, il conviendrait plutôt d’analyser en quoi la crise économique et financière – et les nouvelles relations qui se sont nouées entre organisations internationales, systèmes bancaires et gouvernements – a accéléré l’hybridation des cadres de gouvernance et contribué à rendre encore plus hétérogènes les intérêts d’acteurs de plus en plus nombreux et compétents. Ce faisant, les stratégies de négociation des États expriment des visions du monde plus spécifiques et, par conséquent, plus difficilement conciliables. Enfin, l’absence de transparence lors des négociations de Copenhague – les pays en développement en ont été écartés, tandis que les ONG ne pouvaient accéder au centre de conférences – a largement contribué à crisper les positions de chacun et à fragiliser les positions les plus ambitieuses.

Il s’agit donc moins de la faillite du système interétatique proposé par l’ONU que de la difficulté à établir un régime multilatéral intégrant toutes les parties concernées : les firmes, les collectivités locales ou les ONG. En outre, même si les réflexions de la CCNUCC se fondaient sur les travaux du GIEC depuis la 1ère CdP à Berlin en 1995, la crise de légitimité, traversée par ce dernier, affaiblit considérablement son autorité. Dès lors, l’adoption d’un instrument juridiquement contraignant et s’imposant à tous les États demeurait tout à fait improbable. Inversant la logique qui avait prévalu à Kyoto – et tirant les leçons de son échec car l’objectif de 5% n’a même pas été atteint –, l’Accord de Copenhague définit donc un cadre de coopération fondé sur la flexibilité et le seul volontarisme. En témoigne la diversité des engagements pris par les États en la matière – transmis à la CCNUCC le 31 janvier 2010 – et dont le cumul permet d’envisager une baisse de 13,3% à 17,9% des émissions des pays industrialisés à l’horizon 2020 par rapport aux niveaux de 1990, très en retrait par rapport aux 25 à 40% jugés nécessaires par le GIEC dans son 4ème rapport (2007). L’Europe a ainsi programmé une diminution de 20% par rapport à 1990, les Etats-Unis de 17% par rapport à 2005 (soit 4% par rapport à 1990), la Russie de 25% par rapport à 1990 (soit une hausse de 13,5% par rapport à 2007), la Chine une réduction de l’intensité carbone de 45% par rapport à 2005 et l’Inde de 24%.

Le multilatéralisme doit donc être avant tout compris comme une nouvelle fenêtre d’opportunité et d’expression de stratégies singulières. À cet égard, le sommet de Copenhague dessine une nouvelle architecture de la scène mondiale et l’Accord, un dispositif mondialisé de consentement.

Références

Kaul Inge, Grunberg Isabelle, Stern Marc (Ed.), Global Public Goods. International Cooperation in the 21st Century, New York, Oxford University Press, 1999.

Keohane Robert O. (Ed.), International Institutions and State Power, Boulder, Westview Press, 1989.

Kindleberger Charles P., The International Economic Order. Essays on Financial Crisis and International Public Goods, Berkeley, University of California Press, 1986.

Knight Andy, A Changing United Nations: Multilateral Evolution and the Quest for Global Governance, New York, Palgrave, 2000.

Petiteville Franck, Le Multilatéralisme, Paris, Montchrestien, 2009.

Déc 19, 2009 | Biens Publics Mondiaux, Environnement, Passage au crible

Par Simon Uzenat

Passage au crible n°9

Source : Pixabay

Du 7 au 19 décembre 2009 s’est tenue à Copenhague la 15ème CdP (Conférence des Parties) sous l’égide de la CCNUCC (Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques). Il s’agissait de parvenir à l’adoption d’un instrument juridique contraignant sur le plan international afin 1) de réduire la production mondiale de gaz à effet de serre (GES) et 2) d’adapter les modèles de développement aux conséquences prévisibles du changement climatique. L’échec de ce sommet ne doit cependant pas occulter l’émergence de structures originales de gouvernance des Biens Publics Mondiaux.

> Rappel historique

> Cadrage théorique

> Analyse

> Références

Rappel historique

La réponse internationale aux changements climatiques a pris forme avec l’adoption en 1992 de la CCNUCC. Cette dernière a établi le cadre institutionnel visant à stabiliser les concentrations atmosphériques des GES. En décembre 1997, les délégués à la troisième CdP se sont ensuite accordés à Kyoto sur un protocole qui engageait les pays industrialisés – mentionnés dans l’Annexe I – à réduire d’ici 2012 leurs émissions globales de GES d’une moyenne de 5,2%, en deçà de leurs niveaux de 1990. Le Protocole de Kyoto est entré en vigueur le 16 février 2005 et arrivera à échéance le 31 décembre 2012, sans être pour l’heure ratifié par la première puissance émettrice de GES par habitant, les États-Unis.

En décembre 2008 à Poznań, lors de la 14e CdP, le Secrétaire exécutif de la CCNUCC, a déclaré que « 50 à 80% des actions concrètes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et quasiment 100% des mesures d’adaptation aux conséquences du changement climatique sont conduites à un niveau infra-étatique ». En septembre 2009, pendant la semaine du climat, le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a tenu à souligner le rôle des entités subnationales. Pour leur part, les animateurs du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le Climat) insistent sur les disparités territoriales qu’entraîne le changement climatique. Selon leurs travaux, les régions littorales, les petites îles et, plus généralement, les PMA (Pays les Moins Avancés) subiront 80% des dommages dont les pays riches assument pourtant 80% de la responsabilité.

Comme les autres acteurs périphériques des négociations, les régions se sont regroupées au sein de réseaux transnationaux plus ou moins spécialisés. Le premier d’entre eux, nrg4SD (Network of Regional Governments for Sustainable Development), a vu le jour lors du sommet du millénaire, à Johannesburg, en 2002 et calque l’organisation de ses événements sur le calendrier de la CCNUCC. Il a ainsi adopté une première déclaration sur le changement climatique en 2005 à Montréal et s’est ensuite fortement impliqué dans la CdP 14 de Poznań. Dans la même logique, on a créé en 2007 à Marseille, le FOGAR (FOrum Global des Associations de Régions).

À la différence des autres acteurs non-étatiques, les régions bénéficient d’un statut particulier. En effet, dans les conférences internationales, les provinces belges, les Länder allemands ou, dans une moindre mesure, les provinces espagnoles et canadiennes, siègent au sein même de leur délégation nationale. Elles peuvent alors déposer des soumissions (amendements) directement auprès du Secrétariat de la CCNUCC et contribuer, de ce fait, aux différentes étapes des négociations. À cet égard, les réseaux de régions – considérés comme des ONG par l’ONU et disposant à ce titre du statut d’observateur – bénéficient indirectement et partiellement du pouvoir relationnel de certains de leurs membres.

Cadrage théorique

L’implication des régions dans les négociations internationales sur le changement climatique met en jeu deux problématiques au cœur du processus de mondialisation.

1. Les diplomaties non-étatiques. De très nombreuses politiques définies et mises en œuvre au plan régional – quelle que soit la nature des relations entre l’État central et les collectivités locales – demeurent étroitement liées à la question du changement climatique (transports, habitat, énergie…). Ce faisant, elles contribuent à transformer la nature des rapports entre les deux niveaux de gouvernance, notamment au regard de la participation de l’échelon local aux négociations internationales. En l’espèce, soulignons ici le rôle central joué par l’Union européenne dans la reconnaissance du droit à agir des autorités locales sur la scène internationale, en particulier grâce aux fonds spécifiques qu’elle déploie. Cette diplomatie non-étatique revêt par ailleurs une forme syncrétique qui combine les répertoires d’action propres aux ONG, aux firmes transnationales et aux États.

2. Les biens publics mondiaux. En tant que Bien Public Mondial pur, le climat représente l’un des enjeux majeurs d’une gouvernance mondiale actuellement en chantier. Les problèmes globaux, tels qu’ils sont perçus aujourd’hui, ne peuvent en effet plus être réglés par la seule voie de la coopération interétatique. Ils appellent au contraire la coordination d’actions décentralisées et majoritairement non-étatiques. Cette approche permet, paradoxalement, de relégitimer l’intervention publique à l’échelle internationale, tout en démontrant la nécessité de dépasser le cadre intergouvernemental.

Analyse

L’élaboration, la définition et la mise en œuvre de politiques publiques de l’environnement engagent désormais tous les échelons infra-étatiques, au premier rang desquels figure le niveau régional. Dans un article consacré à la diffusion de l’autorité de l’État, Susan Strange appelait, dès 1995, à se pencher sur la question de la diffusion du pouvoir de l’État central vers les entités sub-étatiques. Dans le même temps, le retrait de la puissance étatique, de ses moyens de régulation et d’intervention se sont accélérés. En fait, ils précèdent souvent la recomposition de la scène gouvernementale en abaissant les coûts d’entrée d’acteurs jusque-là marginalisés. Dans une logique wébérienne, l’État est alors conduit à décentraliser et externaliser certaines de ses politiques opérationnelles, tout en organisant une recentralisation de la décision. Mais par voie de conséquence, ces dynamiques contribuent à autonomiser et affaiblir les organisations internationales. En effet, l’intrusion de nouveaux joueurs constitue pour celles-ci l’opportunité de diversifier leurs relais d’intermédiation. Cependant, cela menace aussi leur prétention à incarner une gouvernance mondiale.

Le fonctionnement des réseaux internationaux de collectivités locales demeure néanmoins fragilisé par les inégalités et les différentiels de développement qui caractérisent la mondialisation. Ce constat se vérifie plus encore à mesure qu’ils sont rejoints par davantage de régions du Sud, très faiblement dotées et souvent marginalisées au sein de pays eux-mêmes dominés.

La principale ressource de ces entités infra-étatiques consiste à s’adapter aux propriétés et aux contraintes de la mondialisation, semblable en cela aux firmes transnationales. Ceci peut prendre par exemple la forme d’une recherche d’économies d’échelle, d’une multiplication de partenariats public-privé ou bien encore de plans globaux de communication. Lors de la conférence de Copenhague, 60 leaders régionaux ont ainsi participé le 15 décembre au Climate Leaders Summit 2009, piloté par The Climate Group. En l’occurrence, il s’agit d’un club international – fondé sous l’égide de Tony Blair – et qui regroupe une cinquantaine de représentants des plus grandes firmes mondiales à laquelle s’ajoute une trentaine de gouvernements régionaux, dont la Californie, le Québec et la Bavière. À cet égard, on observe bien que l’action collective s’inscrit probablement plus dans une logique de responsabilité que dans une logique classique de souveraineté. Un tel affranchissement de l’hétéronomie étatique ne doit toutefois pas être compris comme abandon ou refoulement du cadre stato-national, dont les conclusions de Copenhague montrent au contraire la prégnance. Il convient plutôt de l’appréhender dans le cadre d’un processus plus vaste de dissémination de l’autorité politique.

Références

Hocking Brian, « Patrolling the “Frontier” Globalization, Localization, and the “Actorness” of Non-Central Governments », in: Francisco Aldecoa, Michael Keating (Eds), Paradiplomacy in Action. The Foreign Relations of Subnational Governments, Regional and Federal Studies, 9 (1), Spring 1999, pp. 17-39.

Ollitrault Sylvie, Militer pour la planète, Rennes, PUR/Res Publica, 2008.

PNUD (Ed.), La lutte contre le changement climatique : un impératif de solidarité humaine dans un monde divisé, Rapport mondial sur le développement humain 2007/2008. Consultable à l’adresse : http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/chapters/french/

Strange Susan, « The Defective State », Daedalus, 124 (2), Spring 1995, pp. 55-74.

Source: Flickr

Source: Flickr