Mar 7, 2016 | Passage au crible (arabe), الاحتباس الحراري, البيئة, الممتلكات العامة اﺍلعالمية, شمال- جنوب

مقال: وايتنغ تشاو Weiting Chao

ترجمة: مصطفى بن براح Moustafa Benberrah

Passage au crible n° 141

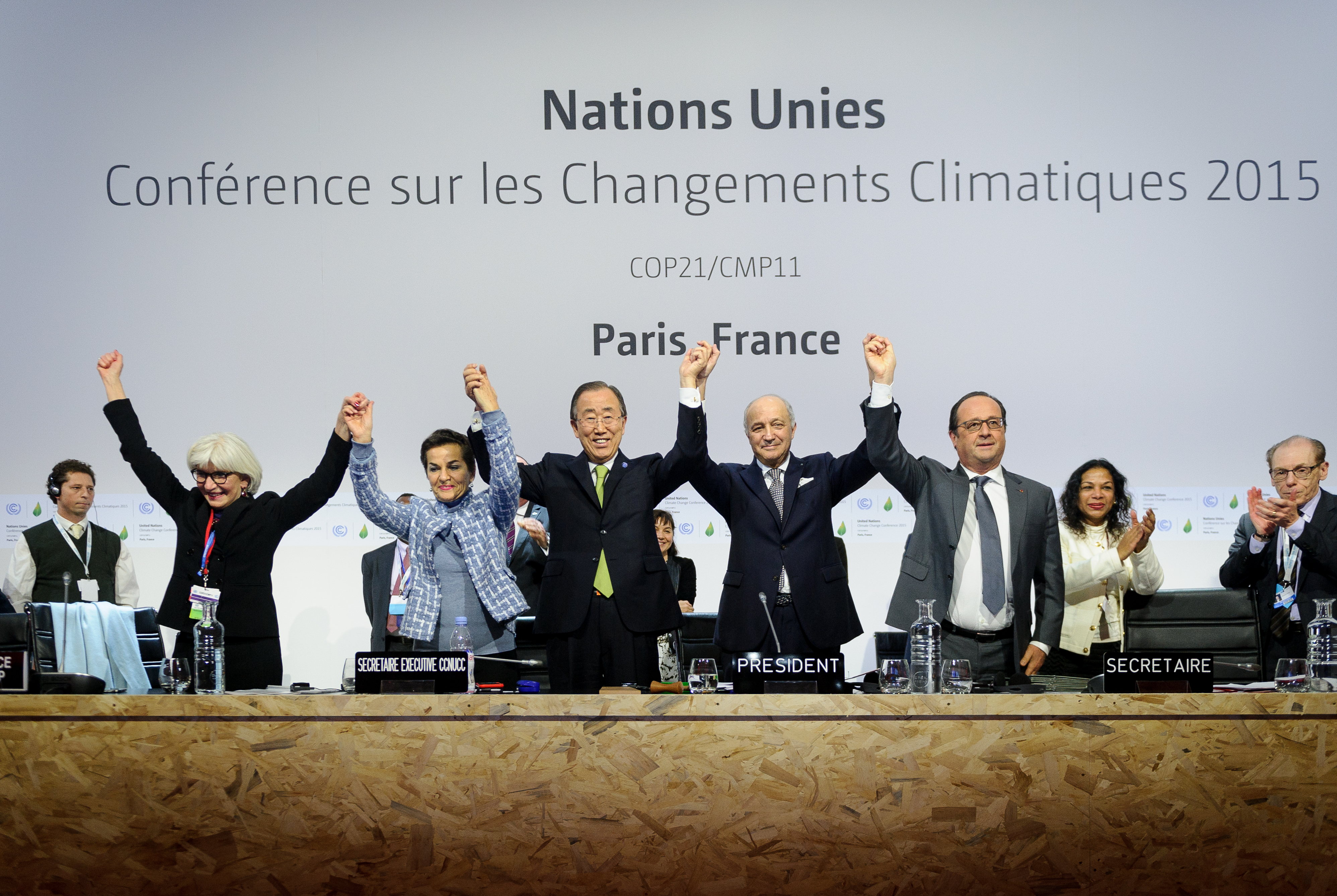

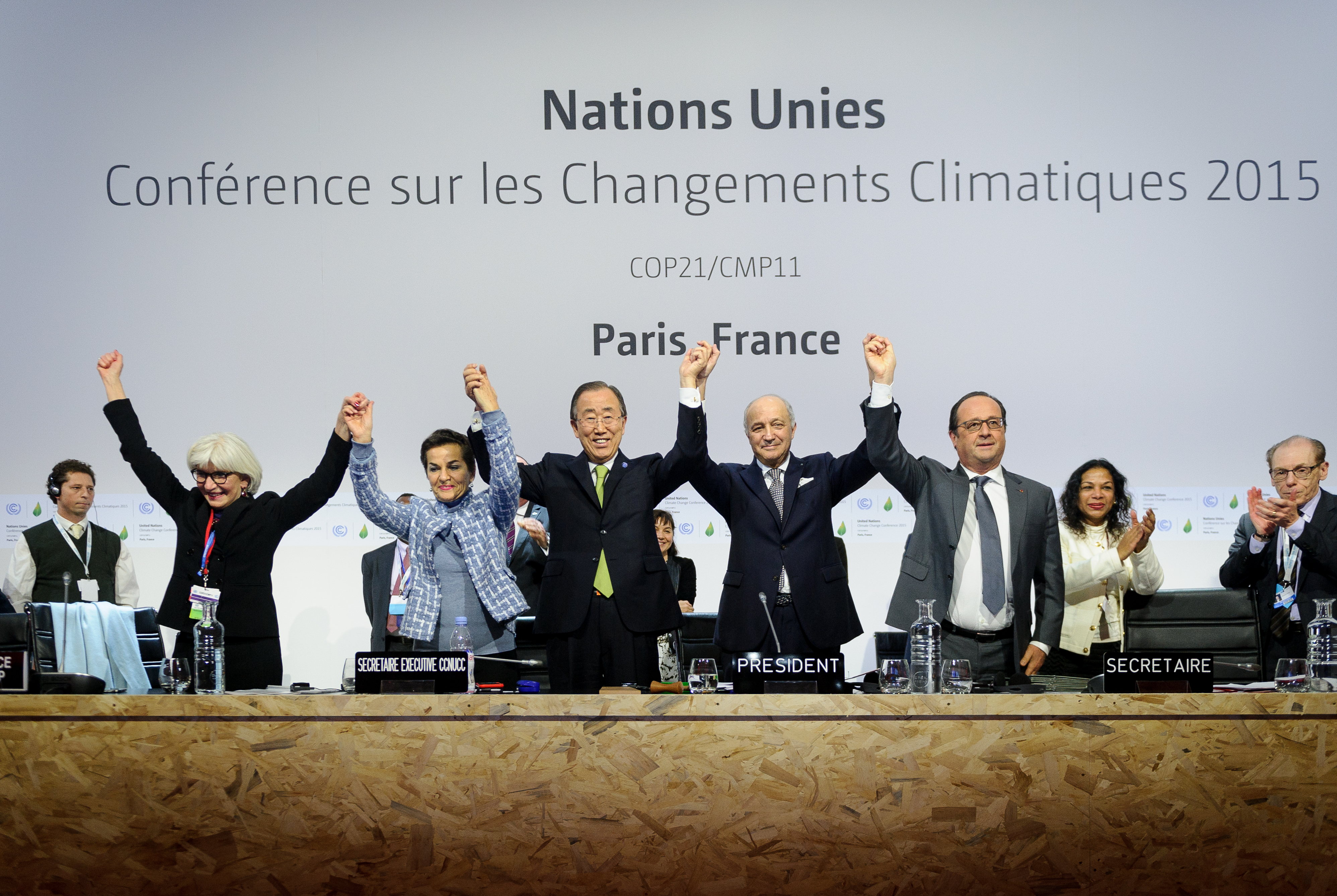

Source: Flickr

Source: Flickr

افتتح في 30 نوفمبر 2015 في البورجيه بباريس مؤتمر COP21 حول المناخ. وقد ضمت هذه القمة 147 من رؤساء الدول والمفاوضين الذين يمثلون 195 دولة وما يقرب من 50 ألف مشاركا. حيث تم اعتماد اتفاق عالمي يحل محل بروتوكول كيوتو في نهاية المطاف في 12 ديسمبر. تخطط الدول الأطراف للحد من درجات الحرارة العالمية أقل من درجتين مئويتين، وتستمر الجهود للحد من ارتفاع درجات الحرارة الى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

> نبذة تاريخية

> الإطار النظري

> تحليل

> المراجع

نبذة تاريخية

يمثل الاحترار العالمي اليوم أحد أكبر الأخطار التي تهدد بقاء البشرية. لمعالجة هذه المشكلة، تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992 من قبل 153 بلدا. وضعت هذه الوثيقة للقوى الصناعية وتلك في طريق النمو مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة من أجل احترام من باب الانصاف. بعد خمس سنوات، اعتمدت الدول الموقعة للاتفاقية وبروتوكول كيوتو أول صك عالمي للدول المتقدمة للحد من انبعاثاتها من الغازات الدفيئة. ولكن في عام 2001، رفضت الولايات المتحدة المصادقة عليها متذرعة بالمساس بتطوير الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك تم إدخال البروتوكول حيز النفاذ بعد تصديق روسيا في عام 2005. ونظرا لانتهاء مفعوله مع نهاية عام 2012، تم اعتبار فترة ما بعد كيوتو منذ ذلك الوقت. وفقا للبرنامج التي وقع في عام 2007 في بالي، كان ينبغي للدول أن تصادق على نص جديد في كوبنهاغن في عام 2009 (COP 15). ولكن رغم أن هذه القمة قد تمكنت من جمع عدد كبير من القادة والمنظمات غير الحكومية وممثلو المجتمع المدني، لم تشهد أي تقدم ملموس. تم التفاوض في كوبنهاغن على الوثيقة النهائية سرا من قبل مجموعة صغيرة تضم الولايات المتحدة وما يسمى بالبلدان الناشئة (البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين). ومع ذلك، لم تتم المصادقة عليه في الدورة الثامنة عشر التي عقدت في الدوحة في عام 2012. فتم تمديد بروتوكول كيوتو إلى عام 2020، في حين تم تأجيل اعتماد معاهدة جديدة حتى عام 2015.

قبل أسبوعين من افتتاح COP21، تعرضت باريس في 13 نوفمبر 2015 لهجمات غير مسبوقة أودت بحياة 130 شخص و 352 جريحا. بسبب التهديدات الإرهابية، تمت زيادة الأمن في جميع أنحاء العالم و التساؤل حول المحافظة علىCOP21 . ولكن على الرغم من كل هذه الصعوبات، عقدت القمة دون وقوع حوادث.

الإطار النظري

1. نموذج تنظيمي مشترك. نلاحظ في نطاق مفاوضات المناخ هرمية السلطة. على هذا النحو، تمثل منظمة الأمم المتحدة نظاما متباين من الاعتمادات المتبادلة بين لاعبين غير متكافئين. تتم إعادة بناء القواعد باستمرار في ضوء نتائج العمل وعدم العمل. وفقا لماري كلود سموتس، هناك نوعان من التنظيم ومنطقين يتعارضان ويتواجهان. يصدر الأول من الجهات الفاعلة المهيمنة التي تمتلك القدرة على صياغة قواعد وجعلها تعتمد على التحكم بشكل أفضل في اللعب الجماعي. أما بالنسبة للثاني، فيصدر من من الجهات التابعة لها التي تسعى جاهدة لوضع استراتيجيات التهرب والتحايل من أجل التأثير على على القرار النهائي.

2. إعادة التنظيم الإقليمية بين الشمال والجنوب. في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، شهد مبدأ الإقليمية تغيرات عميقة. أثرت التدفقات المادية وغير المادية عبر الوطنية على الاقليم الوطني حيث تم تخفيف الرقابة على الحدود والقيود اللوجستية. ويترتب على ذلك إعادة التنظيم الإقليمية للتجارة الدولية مما أدى إلى إعادة تشكيل الحكم في عدة مجالات (الأمن، والبيئة، والهجرة، والصحة، وما إلى ذلك). ولكن خلال المفاوضات المتعددة الأطراف الأخيرة حول ظاهرة الاحتباس الحراري، تعارض هذا المنطق مع الصراع التقليدي بين الشمال والجنوب مما أوقف اعتماد اتفاق عالمي. في الواقع، يستوجب تهديد المناخ اعتبار الغلاف الجوي كسلعة مشتركة، وهو ما يتجاوز المفهوم الكلاسيكي للاعتماد الإقليمي.

تحليل

يمثل مؤتمر الامم المتحدة للمناخ فرصة هامة للدول حيث صادق 195 بلدا في عام 2015 على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية. في المفاوضات المتعددة الأطراف، يضاف التنوع وعدم التجانس بين الجهات الفاعلة لهيمنة الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، رفضت هذه القوة التصديق على بروتوكول كيوتو متذرعة بالمساس بتطوير اقتصادها. ومن الواضح أن عدم اتخاذ إجراءات من بلد مهيمن يقلل إلى حد كبير من فعالية السلطة العامة في التعاون الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، قرر العديد من البلدان عدم المشاركة في المرحلة الثانية من البروتوكول (2013-2020). وعلاوة على ذلك، بعد عام 2000، غير ظهور بعض الدول الناشئة الوضع حيث أصبحت الصين أكبر مصدر للCO2 في العالم، متجاوزة انبعاثات الولايات المتحدة عام 2006. في كوبنهاغن، قوضت اثنين من القوى العظمى والدول الناشئة آلية الثقة التي أنشئت في إطار الأمم المتحدة، مما أدى إلى تآكل المفاوضات. وبسبب هذا المناخ المتوتر، لم يعتمد اتفاق كوبنهاغن الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ رغم أنه لم يكن ملزما قانونيا.

وعلاوة على ذلك، خلال المحادثات، حاولت البلدان التابعة الدفاع عن مواقفها من خلال تنفيذ “لعبة تكرارية” ساهمت في تهدئة النزاعات بين الأعضاء. في هذا السياق، سعى المشاركون لخلق فرص لتحقيق مصالحهم حول قضايا معينة. ولكن في المقابل، كان عليهم تقديم تنازلات في مجالات أخرى. أجبر هذا المنطق COP21 على تحقيق التزامات متبادلة. نذكر أن الجهود المبذولة للحد من ارتفاع درجات الحرارة الى 1.5 درجة مئوية، ومصطلح “الخسائر والأضرار” التي أثيرت في البداية من قبل تحالف الدول الجزرية الصغيرة قد أدرجت في اتفاق باريس. ومع ذلك، تم رفض هذه المبادئ بقوة من قبل الولايات المتحدة في البداية.

وينبغي التأكيد على أن هذه الوثيقة تمثل الاتفاق العالمي الأول الذي تقبل فيه جميع الدول المتقدمة والدول النامية التزامات لإدارة انبعاثاتها من الغازات الدفيئة. من وجهة النظر هذه، فإن الطريقة التقليدية للحكم بين الشمال والجنوب قد تم تعديلها لتعكس تهديدات تغير المناخ. هذه هي إعادة التنظيم الإقليمية الذي يضعف قيود المكان. على سبيل المثال، يظهر تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أن تغير المناخ هو الآن السبب الرئيسي للصراعات الإقليمية والهجرات البشرية القسرية. وبالإضافة إلى ذلك، ترتبط عملية إعادة التنظيم الإقليمية أيضا بالسياسات المشتركة التي تتعهد الدول باحترام الاستقرار الاقتصادي وتزامن التحديات الاجتماعية الكبرى. وقد حددت الأطراف هدف طويل الأجل طموحا (أقل من درجتين مئويتين) مما يتطلب جهدا مشتركا ويثير مسألة التمويل. على هذا النحو، يلزم اتفاق باريس الدول المتقدمة بتوفير التمويل للدول الفقيرة لمساعدتها على مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. اعتبارا من عام 2020، سوف يتم منحهم 100 مليار دولار كل عام. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع البلدان النامية لتمويلها أيضا على أساس طوعي.

سيدخل هذا الاتفاق العالمي حيز التنفيذ بعد إيداع 55 بلدا المسؤولة عن 55٪ على الأقل من الانبعاثات العالمية وثائق تصديقها. ومع ذلك، اعتمد هذا النص(INDCs, Intended Nationally Determined Contributions) INCDs ، الاشتراكات المقررة على الصعيد الوطني التي تخص تخفيضات انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري للدول. مع توظيف هذه الوسائل، تحدد الدول طوعا مساهماتها وفقا لقدراتها، والسياق الاقتصادي والأولويات الوطنية. وبعبارة أخرى، فِن هذه المعاهدة طموحة جدا و ليست ملزمة في القانون. في المستقبل، إذا كنا نأمل تأثيرا أدائيا، يجب الاعتماد بشكل رئيسي على توقعات كل من الفاعلين الذين تمكنوا من ترك بصماتهم.

المراجع

Aykut Stefan C. et Dahan Amy, Gouverner le climat ? 20 ans de négociations internationales, Presses Paris, Science po, 2015

Chao Weiting, « Le triomphe dommageable des passagers clandestins. La conférence de Doha », in: Josepha Laroche (Éd.), Passage au crible, l’actualité internationale 2012, Paris, L’Harmattan, 2013, pp. 111-115

Smouts Marie-Claude (Éd.), Les nouvelles relations internationales : pratiques et théories, Paris, Presses Paris, Science Po, 1998

Dec 22, 2012 | Passage au crible (arabe), البيئة, التنمية, شمال- جنوب

مقال: وايتنغ كاوWeiting Chao

ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n°80

Source: Wikimedia

Source: Wikimedia

انعقدت الدورة 18 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 18)والدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف الموقعين على بروتوكول كيوتو (CMP8) في الدوحة (قطر) من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2012. مكنت هذه المفاوضات التي جمعت ما يقارب من 200 دولة من تمديد بروتوكول كيوتو حتى عام 2020.

> نبذة تاريخية

> الإطار النظري

> تحليل

> المراجع

نبذة تاريخية

يعتبر بروتوكول كيوتو الذي وُقع في عام 1997 الاتفاق العالمي الوحيد الذي يفرض التزامات على الدول الصناعية. يعتمد البروتوكول على الاتفاقية الإطارية التي وقعها 153 بلدا في سنة 1992، والتي تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. يميز البروتوكول بين المرفق الأول و الغير المرفق الأول اللذان يشيران إلى مجموعتين من الدول. تعتمد هذه المعاهدة على مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة مع احترام الإنصاف. رفضت الولايات المتحدة في عام 2001المصادقة عليها بحجة أنها من شأنها أن تقيد تنمية الاقتصاد الأمريكي مما أثر سلبا على النظام الدولي، لذلك لعب الاتحاد الأوروبي دورا رائدا في الحفاظ على المفاوضات الجارية.

دخل بروتوكول كيوتو حيز النفاذ في 16 فبراير 2005 بعد تصديق روسيا. نظرا لانتهاء مفعوله مع نهاية سنة 2012، بدأ الحديث عن فترة ما بعد كيوتو منذ عام 2005. خلال مؤتمر بالي (COP 13،2007)، اعتمدت الدول الأطراف خارطة طريق كان من المفترض انهاؤها في كوبنهاغن عام 2009 ولكن لم يحدث أي تقدم يذكر بعد ذلك. في الواقع، لا تفرض اتفاقية كوبنهاغن على الدول الموقعة الاتفاق على نص جديد لأنها غير ملزمة قانونيا. أكدت روسيا واليابان وكندا في عام 2011 أنها لن تشارك في جولة ثانية من تخفيضات الانبعاثات بموجب بروتوكول كيوتو جديد، كما ذكرت الولايات المتحدة بعدم رغبتها بالمشاركة في المعاهدة. في عام 2011، تقرر خلال مؤتمر ديربان بشأن تغير المناخ إنشاء هيئة فرعية: فريق عمل مخصص، وهو جزء من منصة ديربان لتعزيز العمل على تطوير وثيقة أخرى. تم تأجيل اعتماد اتفاق عالمي بشأن هذه القضية إلى عام 2015، مع دخول متوقع حيز النفاذ في عام 2020. ومع ذلك، أدت مفاوضات الدوحة إلى تمديد بروتوكول كيوتو حتى عام 2020.

الإطار النظري

.1 التأجيل كتقنية للتفاوض. يعتبر تأجيل التوقيع على الاتفاقات مع تواصل المحادثات استراتيجية دبلوماسية روتينية تلجأ لها الأطراف المشاركة عندما لا تريد الوصول إلى حل.

.2 استمرار الصراع بين الشمال والجنوب. بعد عقدين من المفاوضات، تفاقمت المواجهة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية بسبب تغير المناخ، مما يجعل توقيع أي معاهدة جديدة أكثر صعوبة.

تحليل

يمثل اتفاق الدوحة أداة محدودة الأثر لحل مشكلة ظاهرة الاحتباس الحراري. في الواقع، فإنه يساعد فقط على الحفاظ على البروتوكول وضمان استمرار المفاوضات. تلزم الفترة الثانية من البروتوكول خلال ثماني سنوات (من 1 يناير 2013 إلى 31 ديسمبر 2020) كلا من الاتحاد الأوروبي، أستراليا، روسيا البيضاء، كازاخستان، ليختنشتاين، النرويج، وسويسرا، أوكرانيا، وموناكو. ولكن هذه الدول لا تمثل إلا 15٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت هذه الدول التزامات متباينة تتراوح من تخفيض نسبة 20٪ مقارنة بعام 1990 بالنسبة للاتحاد الأوروبي إلى انخفاض قدره 0.5٪ مقارنة بعام 2000 لأستراليا. وأخيرا، فإن هذا الترتيب لا يلزم الولايات المتحدة وكندا واليابان وروسيا ونيوزيلندا والدول النامية. في الواقع، يوفر الإتفاق للمشاركين وقتا أطول لتطوير سياسات مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. وبعبارة أخرى، يمكن للبلدان النامية والبلدان خارج بروتوكول كيوتو أن تستفيد من الوضع حتى عام 2020.

يشير فشل الطبعة الأولى لكيوتو وانسحاب الولايات المتحدة إلى العدد الكبير من المسافرين خلسة Free Riders الذين يرغبون في التهرب من قيود العمل الجماعي (أولسون). ومع ذلك، عندما يينسحب لاعب رئيسي من عمل مشترك، تصبح قيمة الأرباح الصافية لتنفيذ الخطة المتفق عليها سلبية على جميع الأطراف الآخرين، وذلك بسبب الخصائص التي ترتبط بالممتلكات العامة العالمية (الغلاف الجوي). من جهة أخرى: إذا رفض جميع الأطراف تنفيذ المعاهدة، فسيتم إلغاؤها. نلاحظ أن الدول الأطراف تميل إلى التأرجح بين هاتين المسألتين لأنها تعتقد أن عدم اكتمال المفاوضات هو في نهاية المطاف أفضل الاستراتيجيات الفردية. هذا ما يفسر تأجيل المفاوضات الأخيرة لفترة ما بعد كيوتو لعدم إدراك المشاركين لتكاليف وفوئد هذا الاتفاق. يدفع هذا الوضع الدول إلى التقليل من التكاليف التي يمكن أن تنتج من تنفيذ الإتفاق، ناهيك عن أنها تود أن تعرف كيف سوف يشارك الأطراف الآخرين. تعمل كل هذه العوامل مجتمعة على الحفاظ على استراتيجية التأجيل. على الرغم من أن العديد من الدراسات العلمية قد أظهرت مؤخرا تدهور المناخ بأسرع مما كان متوقعا، فيمكن أن تؤدي هذه التكتيكات الى كارثة بيئية كبرى، أو حتى إلى تدهور النظام البيئي لا رجعة فيه.

يمثل الصراع بين البلدان النامية والبلدان الصناعية عنصرا رئيسيا في الإدارة العالمية للبيئية. لذلك تم الإعتراف في عام 1992 بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة مما يسمح للبلدان النامية بزيادة انبعاثاتها لضمان تنميتها. ومع ذلك،منذ أن أصبحت بعض هذه الدول بلدانا نامية، كمجموعة البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا)، ازدادت الفجوة التقليدية بين الشمال والجنوب عمقا. كما زاد الأمر تعقيدا تحول الصين إلى أكبر منتج لغاز ثاني أكسيد الكاربون في العالم، متجاوزا الولايات المتحدة في عام 2006. خلال مفاوضات ما بعد كيوتو، دعت العديد من البلدان المتقدمة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ–بما في ذلك الولايات المتحدة واستراليا – استبدال بروتوكول كيوتو بنص آخر، والذي يشمل التزامات من طرف البلدان المرفق الأول إضافة إلى غالبية البلدان النامية. لكن في الوقت الراهن، لا تزال ترفض هذه الدول أي عقبة أمام نموها، كما تطالب بمبادرة الدول المتقدمة بتخفيض كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة.

نلاحظ اليوم تقدما ضئيلا في مكافحة الاحتباس الحراري. لا يسمح تمديد بروتوكول كيوتو إلا باستمرار المفاوضات. من أجل التوصل إلى اتفاق حقيقي ومنع حدوث كارثة بيئية، ينبغي للدول التخلي عن استراتيجية التأجيل كما تدعو له المنظمات غير الحكومية. في هذا الصدد، يلعب كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبريكس دورا أساسيا في اعتماد بروتوكول جديد. اذا قام الاتحاد الاوروبي بتنفيذ تخفيضات الانبعاثات، لن يمكن للولايات المتحدة أن تتهرب من “معضلة السجين” لتغير المناخ و خاصة إذا كانت البلدان النامية، وخاصة الصين، مستعدة لذلك.

المراجع

Akerlof, George. A, « Procrastination and Obedience », American Economic Review, 81 (2), 1991, 1-19

Churchman, David, Negotiation: Process, Tactics, Theory, (2nd Ed.), Boston, University Press of America, 1997

Kontinen Tiina, Irmeli Mustalahti, « Reframing Sustainability? Climate Change and North-South Dynamics », Forum for Development Studies, 39 (1), mars 2012, 1-4

Olson Mancur, La Logique de l’action collective, [1965], trad., Paris, PUF, 1978.

Timmons Roberts J., Parks Bradley, A Climate Of Injustice: Global Inequality, North-South Politics, and Climate Policy, The MIT Press, 2006.Site de COP18: http://www.cop18.qa, 15 décembre 2012

Uzenat Simon, « Un multilatéralisme sans contraintes. Les engagements des États dans le cadre de Copenhague », Passage au crible, (15), 18 fév. 2010

Feb 18, 2010 | Passage au crible (arabe), الاحتباس الحراري, البيئة, التعددية

كتبه: سيمون أوزينات Simon Uzenat

ترجمه: خالد جهيمة

Passage au crible n°15

لقد كان هدف المفاوضات التي نُظِّمت تحت رعاية الاتفاقية ـ الإطار للأمم المتحدة المتعلقة بالتغيرات المناخية CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques), هو الوصول إلى اتفاق قانوني مُلزِم في مؤتَمر الأطراف المتعددة الخامس عشر CdP (conférence des Partis)، الذي عقد في كوبنهاغن من 7 إلى 19 ديسمبر 2009، والتي تتعلق بتمديد، وتكتيف الجهود التي نظمتها اتفاقية كيوتو ـ التي ينتهي العمل بها في 31 ديسمبر 2012 ـ وتأسيسِ نظامٍ مُستَقبَليٍ متعددِ لتنظيم المناخ.

> نبذة تاريخية

> الإطار النظري

> تحليل

> المراجع

نبذة تاريخية

اتفقت الوفود في أثناء انعقاد المؤتمر الثالث للأطراف المتعددة CdP في ديسمبر 1997 في كيوتو Kyoto.ة الذي دخل حَيِّز التَطبيق رسميا في عام 2005، والذي يُلزم الدول الصِّناعيةَ، المذكورةَ في الملحق I، بخَفضِ انبعاثاتها الإجمالية من غازات الانبعاث الحراري GES (gaz à effet de serre) بحلول عام 2012، بنسبة 5,2% مقارنة بمستويات عام 1990. كما أقام هذا الاتفاقُ نظامَ تدقيقِ دوليِّ، ونصَ على إنشاء آليات عقوبات. من جهة أخرى، فقد توصلت المناقشات، التي تَمَّت في إطار مؤتمر بالي الذي انعقد في ديسمبر 2007 (مؤتمر الأطراف الثالث عشر)، إلى تَبنِّي خريطة عمل بالي PAB (Plan d’action de Bali )، إضافة إلى آلية تتم كل سنتين ـ خارطة طريق بالي ـ حَدَّدَت تاريخا نهائيا للانتهاء من المحادثات في مؤتمر الأطراف المتَعددة الخامس عشر المنعقد في كوبنهاغن.

لقد خضع الاتجاه المُستمِر، في هذا الصدد، إلى مقاربة فوق ـ وطنية تميزت بقوةِ خبرةٍ عَبرِـ وطنية (le GIES)، مُمثلةِ في شرعية الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بل إن إدارة كلينتون قد وقَّعت على اتفاقية كيوتو، لكن الكونجرس لم يُصادق عليها. تضم هذه الاتفاقية اليوم 189 طَرَفا، كما تعترف الولايات المتحدة الأمريكية الآن بتأثير غازات الانبعاث الحراري على المناخ، وعلى الصحة، وتطلب، على الرغم من استمرارها في رفض اتفاق كيوتو، هدفا شاملا يُقَسَم بعد ذلك بين الدول، بحسب مسؤولياتها السابقة، والحالية. أما الدول النامية، التي تأتي في مقدمتها البرازيل، والهند، والصين، والدول الأقل تنمية منها، فإنها تهدف، أولا وقبل كل شيء، إلى فرض حقها في التنمية؛ لذا فهي لا تتردد في استخدام المنظمات الدولية لتَصحيحِ الفوارق الاقتصاديةِ، والاجتماعية، والإقليميةِ، بين الدول الصناعية، والأخرى النامية. يبدو اتفاق كوبنهاغن، في هذه الحالة، نتاجا لعلاقات القوة هذه، كما يُسجل استمرار توزيعِ عالمي للسلطة السياسية.

الإطار النظري

يشير ملخص هذا الاتفاق، والالتزامات التي قدمتها الدول في 31يناير 2010، إلى مفهومين مرتبطين بَعضِهما ببَعْض ارتباطا وثيقا.

التعددية. يشير هذا المصطلح، الذي لا يمكن قَصره على وصف شكل جديد من أشكال التعاون بين الدول، بالأحرى، إلى إدارة عالَميَّة جديدةِ، مُجَزَّأة، ومُهَجَّنَة، مشركة قطاعات خاصة، وعامة، ودولا، ومؤسساتِ مجتمعِ مدنيٍ، ومُرَكِّبة الجزئي، والكلي. تظل هذه الأخيرة في مركز البحوث، والخطابات حول زعمٍ يكمن في جعل العلاقات الدولية علاقات شعبية، لكن يبدو أن هذه الديناميكية تضم عددا من الآليات، وتفرض، على هذا النحو، رؤى للعالم متباينة بشدة؛ لذا فإن التعددية يمكن أن تُفهم أكثر باعتبارها مصدرا إيديولوجيا، وعمليَّاتيا، لخدمة الفاعلين الدوليين.

2. المنافع العامة العالمية BPM (Biens Publics Mondiaux). تبدو المنافع العامة العالمية قبل أن تُمثِّل رهانا مهما من رهانات العلاقات الدولية، باعتبارها المُنتَج الأصلي لبناء اجتماعي يستقى معناه من نظرة متكاملة، بل مقدسة، للتنمية سواء في الزمان، والمكان. يبدو في هذا السياق أن معاينة، ومعرفة عبر دوليتين، يمكنهما أن يكوِّنا في الوقت نفسه ظرفَ إمكانية، وأدوات مفضلة لتقييم نهج موضوعي. من جهة أخرى، فإن هذه العقلانية المعاصرة تدخل في صراع عنيف أحيانا، مع الأطر التاريخية لسيادة القطاعات العامة، والخاصة المحدَّدَتين بدقَّة.

تحليل

يُقَدِّر عدد كبير من الملاحظين أن قمة كوبنهاغن قد قادت إلى اتفاق على الحد الأدنى مما هو متوقع، مُضَحِّية بالمصالح الإنسانية العامة، فقد تخلت، في الواقع، بِغِلظَة عن روح كيوتو. إنها تدعم، بالتأكيد، المبدأ السابع من تصريح ريو دي جانيرو (1992) المتعلق بـ ” المسؤوليات المشتركة، والمختلفة” بين الدول، لكنه يقتصر على تسجيل مقترَح GIECالفريق الحكومي الدولي المتعلق بتحديد ارتفاع درجات الحرارة إلى درجتين. كما أنه لا يقدم أي آلية دولية للمراجعة، والعقاب. يجب، من جهة أخرى، ملاحظةـ عدم توقيع أي دولة له رَسميا في ديسمبر 2009. أما الجمعية العامة للاتفاقية ـ الإطار للأمم المتحدة المتعلقة بتغيُّر المناخ CCNUCC ; فقد اكتفت بأخذ علم به.

ينبغي، مع ذلك، تجاوزُ هذه المقاربات المِعيارية؛ لِيُمكنَ الإحاطة، بطريقة أحسنَ، بمبادئ وخطوطِ قوة إدارة دولية ـ وبخاصة في مجال البيئةـ ما زالت إلى اليوم قيدَ التنفيذ. يعتبر اتفاق كوبنهاغن، الذي يأتي بعد 16 شهرا من سقوط لومان برذر Lehmann Brothers ، بعامة، مرحلة مهمة في طريق تعريف المجالات العامة، والخاصة؛ إذ ينبغي، بدلا من انتقاد الفردية الوطنية، بالأحرى، تحليلُ دور الأزمة الاقتصادية، والمالية ـ والعلاقات الجديدة التي ربطت بين منظمات دولية، وأنظمة بنكية، وحكومات، في تَسريع تَهجين أطُر الإدارة، وفي مساهمتها في جعل مصالح الجهات الفاعلة، التي أصبحت متعددة أكثر فأكثر، وقادرة، أكثرَ تباينا من ذي قبل. هكذا تعبر الاستراتيجيات التفاوضية للدول عن رؤى للعالم أكثرَ اختصاصا، وبالتالي يصعب التوفيق بينها. إن اختفاء الشفافية في مفاوضات كوبنهاغن، حيث استبعدت الدول النامية منها، كما أن المنظمات غير الحكومية لم تستطع الولوج إلى مركز المؤتمرات، قد ساهم في تقليص مواقف كل منها، وأضعف المواقف الطموحة.

يتعلق الأمر، إذن، بدرجة أقل بإفلاس النظام القائم على العلاقات مابين الدول، منه بمشكلة إقامة نظام متعدد يضم كل الأطراف المَعنيَّة، كالشركات، والمجتمعات المحلية، أو المنظَّمات غير الحكومية. من جهة أخرى، فعلى الرغم من أن تفكير الاتفاقية ـ الإطار للأمم المتحدة المتعلقة بتغيُّر المناخ CCNUCC ; مبني على أعمال الفريق الحكومي الدولي المتعلق بتحديد ارتفاع درجات الحرارة GIEC، منذ مؤتمر الأطراف الأول الذي انعقد في برلين في عام 1995، فإن أزمة الشرعية التي مر بها هذا الأخير فد أضعفت بشدة سلطاتِه؛ لذا فقد ظل تبَنِّي آلية قانونية ملزمةٍ، تُفرَض على كل الدول، أمرا بعيد الاحتمال تماما. لقد حدد اتفاق كوبنهاغن، بعكسه المنطق الذي ساد في كويوتو، وباستخلاصه الدروس من فشله؛ لأن هدف الخمسة في المائة لم يتحقق، إذن، إطارَ تعاون مبني على المُرونة، وعلى الرغبة الواحدة. وهو ما تشهد به الالتزامات التي أخذتها الدول على نفسها في هذا السياق ـ تلك التي نقلت إلى الاتفاقية ـ الإطار للأمم المتحدة المتعلقة بتغيُّر المناخ CCNUCC بتاريخ 31 يناير 2010ـ والتي يسمح اجتماعها باستهداف خفض يقدَّر مابين 13,3% ، و 17,9% من انبعاثات الدول الصناعية في حدود عام 2020 مقارنة بمستويات 1990، وهو قليل جدا إذا ما قورن بنسبة الخمسة والعشرين إلى الأربعين في المائة التي يرى الفريق الحكومي الدولي المتعلق بتحديد ارتفاع درجات الحرارة GIEC في التقرير الرابع (2007). أنها ضرورية. كما بَرمجت أوروبا خَفضا بنسبة 20% مقارنة بعام 1990، والولايات المتحدة الأمريكية 17% مقارنة بعام 2005 (أي 4% مقارنة بعام 1990)، وروسيا 25% مقارنة بعام 1990(مما يعني ارتفاعا قدره 13,5%عن عام2007)، كما تعهدت الصين بِخفض ما نسبته 45% من كثافة غاز الكربون مقارنة بعام 2005، والهند 24%.

إذن فالتعددية، يجب أن تكون، في المقام الأول، نافذة جديدة من الفُرَص، والتعبير عن الاستراتيجيات الفريدة. إن قمة كوبنهاغن لَترسمُ، في هذا السياق، معمارا جديدا للمشهد العالمي. كما يُعَدُّ الاتفاق جهازا مُعَولَما للتََوافُق.

المراجع

Kaul Inge, Grunberg Isabelle, Stern Marc (Ed.), Global Public Goods. International Cooperation in the 21st Century,New York, Oxford University Press, 1999

Keohane Robert O. (Ed.), International Institutions and State Power, Boulder, Westview Press, 1989.

Kindleberger Charles P., The International Economic Order. Essays on Financial Crisis and International Public Goods,Berkeley, University of California Press, 1986

Knight Andy, A Changing United Nations: Multilateral Evolution and the Quest for Global Governance, New York, Palgrave, 2000

Petiteville Franck, Le Multilatéralisme, Paris, Montchrestien, 2009

Dec 19, 2009 | Passage au crible (arabe), البيئة, الممتلكات العامة اﺍلعالمية

Simon Uzenat

سيمون أوزنوزت

ترجمة وائل الزغل

عقد في الفترة الممتدة من السابع الى التاسع عشر من شهر كانون الأول سبتمبر في العاصمة الدنمركية كوبنهاغن الدورة الخامسة عشرة للدول الأعضاء تحت رعاية مؤتمرميثاق الأمم المتحدة حول التغير المناخي ) والتي تهدف إلى ايجاد آلية قانونية ملزمة دوليا من أجل: 1) تخفيض الانتاج العالمي من الغازات الدفيئة ، 2) تطوير نماذج التنمية لمواجهة العواقب التي يمكن التنبؤ بها بما يتعلق بالتغير المناخي. غير أنه لا ينبغي لفشل هذه أن يحجب ظهور هيكلية لإدارة الممتلكات العامة الدولية.

> نبذة تاريخية

> الإطار النظري

> تحليل

> المراجع

نبذة تاريخية

شكل اعتماد اتفاقية الامم المتحدة بشأن تغير المناخ في عام 1992 الخطوة العملية الأولى بما يتعلق بالتغير المناخي وساعدت هي الأخرى بوضع الاطار المؤسسي بهدف حفظ توازن تركيزات الغلاف الجوي للغازات الدفيئة . كما قام المندوب خلال الدورة الثالثة والتي أقيمت في كانون الأول من ديسمبر من عام 1997 على الاتفاق على بروتوكول يلزم الدول الصناعية المذكورة في القائمة بما يلي1) تخفيض الانبعاثات العالمية من الغازات الدفيئة بنسبة 2.5 ما دون مستوى عام 1990قبل عام 2012. لقد دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ بتاريخ السادس عشر من فبراير 2005 الذي يفترض فيه أن يحقق النتائج المرجوة بحلول نهاية عام 2012؛ وللعلم فإن الولايات المتحدة لم تصادق على هذا البروتوكول لغاية الان، بينما تعد المصدر الأول للغازات الدفيئة في العالم.

أعلن المدير التنفيذي للاتفاقية الاطارية خلال الدورة الرابعة عشرة التي أقيمت في في بوزنان عام 2008 أن “من 50 إلى 80% من الإجراءات المتخذة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، و%100 من إجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي أصبحت صلاحيات على المستوى الوطني”. كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على دور المؤسسات الوطنية في قضية تغير المناخ، وأشار ممثلو فريق جييك GIEC (مجموعة الخبراء الحكومية-الدولية المناخية) على موضوع التفاوتات الإقليمية التي تقود إلى تغير المناخ؛ إذ تظهر الأبحاث أن المناطق الساحلية، والجزر الصغيرة ، وبوجه أعم، دول العالم الثالث تعاني 80% من الأضرار على الرغم من أن البلدان الغنية تتحمل مسؤلية 80% من هذه الأضرار.

اجتمعت الأقاليم مشكلة شبكات عالمية على غرار الأطراف الأخرى في هذه المفاوضات؛ فكان أولها مجموعة (شبكة الأقاليم الحكومية للتنمية المستدامة) التي تشكلت إثر القمة الألفية في جوهانسبورغ عام 2002، وقد قامت هذه الأخيرة باعتماد تقويم اتفاقية الأمم المتحدة. لقد تبنت هذه المجموعة أيضا أول إعلان حول التغير المناخي عام 2005 في مونتريال، ثم انضمت بقوة إلى القمة الرابعة عشر في بوزنان. كذلك تم تشكيل المنتدى العالمي لجمعيات الأقاليم في مدينة مارسيليا عام 2007.

لكن تتميز هذه المجموعات الوطنية مثل المقاطعات والأقاليم اليلجيكية، والألمانية، والأسبانية، والكندية عن غيرها من الأطراف أنها ترافق البعثات الوطنية لبلادها؛ فتستطيع بذلك التقدم بطروحات للأمانة العامة لاتفاق تغير المناخ مباشرة، ويمكنها أن تشارك في مختلف مراحل المفاوضات. هكذا تتمتع هذه المجموعات، التي تعتبرها الأمم المتحدة منظمات غير حكومية، بصفة المراقب، مستفيدة بطريقة غير مباشرة وجزئيا من نفوذ بعض أعضائها.

الإطار النظري

تبرز عملية دمج الأقاليم في مفاوضات دولية مسألتين مرتبطتين ارتباطا وثيقا بالعولمة

الدبلوماسيات الغير دولية. ثمة عدة سياسات محددة ومطبقة – مهما كانت طبيعة علاقة الدولة بالهيئات المحلية المدنية- وثيقة الصلة بقضية التغير المناخي (النقل، السكن، الطاقة، الخ). سيؤدي هذا العامل إلى تغيير طبيعة العلاقة بين مستويي الحكم والإدارة المعنيين، لا سيما على مستوى المشاركة على الصعيد المحلي في المفاوضات الدولية، مثل الدور الرئيسي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في الاعتراف بحق الدوائر المحلية في التدخل في المشهد الدولي من خلال استخدامه لميزانية مخصصة لهذه الغاية. إذ تطمح هذه الدبلوماسية غير الحكومية إلى إيجاد صيغة توافقية تجمع بين إجراءات المنظمات الغير حكومية، والشركات العالمية، والدول.

الأملاك العالمية العامة. يعد المناخ، بصفته ملكا عالميا عاما خالصا، أحد أهم الرهانات للإدارة العالمية الراهنة. كما لا يمكن حل المشاكل العالمية عن طريق التعاون فيما بين الدول، بل لا بد من تنسيق مجموعة إجراءات لا مركزية وفي أغلبها غير دولية. غير أن هذا المنهج سيؤدي، خلافا لما نظن، إلى إضفاء الشرعية من جديد على التدخل العام على الصعيد الدولي، مظهرا في الوقت نفسه ضرورة تجاوز الإطار الحكومي الدولي.

تحليل

يلزم وضع وتعريف وتنفيذ السياسات المحلية المتعلقة بالبيئة كافة المستويات شبه الحكومية خاصة الإقليمية منها ؛ لم تكف سوزان سترنج منذ عام 1995 عن الدعوة إلى العكوف على نشر السلطة من الحكومة المركزية الى المؤسسات غير الحكومية. غير أننا نلاحظ في نفس الوقت تسارع تلاشي قوة الدولة، وإمكانيات التنظيم والتدخل. فعمدوا مباشرة إلى إعادة ترتيب المشهد لحكومي بخفض تكاليف دخول الأطراف الجديدة وصولا إلى المهمشين.إذن فالدولة مجبرة على اتباع سياسة اللامركزية والاستعانة بمصادر خارجية لبعض سياساتها العملية، مع الأخذ بعين الاعتبار تنظيم إعادة مركزية القرار، لكن عادت كل تلك الإجراءات بالضعف على المؤسسات الدولية، وبمزيد من الاستقلالية على المؤسسات غير الحكومية. لا شك أن إدراج أطراف جديدة سيسمح بتنويع شبكات الاتصال، لكنه يهدد أيضا فكرة إدارة عالمية لهذه القضية.

ثمة فروق لا يمكن تجاوزها الآن بين هذه الشبكات الدولية؛ ويعود هذا إلى الظلم وتفاوت التنمية اللذين يعدان سمة عصر العولمة؛ يمكننا التأكد من هذه الفرضية عندما نرى أن أغلب هذه الشبكات تأتي من دول الجنوب الفقيرة، التي تعاني من ضعف الإمكانيات والتجاهل في دولها.

ترتكز هذه المؤسسات الغير حكومية على فكرة التأقلم مع خصائص ومحاذر العولمة؛ فهي تشبه بذلك الشركات المتعددة الجنسيات. لذا فإنها قد تعمد لزيادة شركائها في القطاع العام والخاص، أو اعتماد خطط اتصال عام. لقد شارك 60 قائد إقليمي في يوم 15 من الشهر الثاني عشر في القمة المناخية للقادة لعام 2009، التي أدارتها مجموعة المناخ؛ تبدو هذه القمة أقرب لناد دولي – أُسس تحت رعاية توني بلير- فهو يضم ممثلي أكبر 50 شركة عالمية، و30 حاكم إقليمي (كيبك، كاليفورنيا، بافاريا). إننا نرى في هذا التحرك الجماعي إرادة لحمل مسؤوليات وليس إرادة للسيادة. غير أنه لا ينبغي لهذا التداخل والتعاون بين الأطراف من أن يؤدي إلى التخلي عن الإطار الأممي الذي تشير كوبنهاجن إلى أهميته؛ فيكفي المرء أن يفهمه في سياق عملية نشر عام للسلطة السياسية.

المراجع

Hocking Brian, « Patrolling the “Frontier” Globalization, Localization, and the “Actorness” of Non-Central Governments », in: Francisco Aldecoa, Michael Keating (Eds), Paradiplomacy in Action. The Foreign Relations of Subnational Governments, Regional and Federal Studies, 9 (1), Spring 1999, pp. 17-39

Ollitrault Sylvie, Militer pour la planète, Rennes, PUR/Res Publica, 2008

PNUD (Éd.), La Lutte contre le changement climatique : un impératif de solidarité humaine dans un monde divisé,Rapport mondial sur le développement humain 2007/2008. Consultable sur ce lien

Strange Susan, « The Defective State », Daedalus, 124 (2), Spring 1995, pp. 55-74

Source: Flickr

Source: Flickr