Jan 7, 2013 | Globalización, Industria digital, Passage au crible (espagnol)

Por Justin Chiu

Traducción: Ulises Aquino Jiménez

Passage au crible n°81

Pixabay

El 21 de diciembre 2012, la Comisión Europea emitió una advertencia a Samsung para reprocharle el abuso de su posición dominante sobre el mercado europeo debido a la utilización excesiva de sus patentes. En efecto, los procesos por violación de patentes entre Apple y Samsung se siguen en Japón, Corea del Sur y en diversos países occidentales. No olvidemos que en Estados Unidos por ejemplo, el grupo surcoreano fue condenado en agosto 2012 a pagar a Apple una multa record de mil millones de dólares.

Mediante este llamado al orden, la Comisión deviene la primera instancia supranacional en intervenir para intentar calmar las tensiones entre los dos gigantes de la electrónica. Sin embargo, surge la pregunta de saber por qué los fabricantes de smartphones han recurrido a las patentes de sus competidores, sabiendo pertinentemente que arriesgan ser objeto de demandas judiciales.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

Desde el lanzamiento del Motorola DynaTAC 8000, el primer teléfono móvil comercializado en Estados Unidos en 1983, el desarrollo del mercado de la telefonía móvil personifica el progreso técnico. Pero no fue sino hasta la llegada de la norma GSM (Global System for Mobil Communication, dicho de otra manera 2G o la norma electrónica de segunda generación) a mediados de los años noventa que ese nuevo mercado adquiriera un auge real. Con este avance técnico, la transmisión de datos pasó de un modo analógico a un modo digital y el costo de comunicación disminuyó considerablemente. Desde esa época, el sector de las telecomunicaciones se ha caracterizado por su financiarización. Seguida de su desregulación en la escena planetaria, los operadores históricos de la Triada, convertidos de las firmas privadas, multiplicaron las operaciones de fusión-adquisición, notablemente en los países en desarrollo.

Con la llegada de la norma 3G a mediados de los años 2000, el sector de las telecomunicaciones entró en un periodo de transformación; la banda ancha hizo posible la integración de nuevos servicios – la utilización de los contenidos audiovisuales o de las aplicaciones – en un móvil, permitiendo así el surgimiento de un nuevo ecosistema. En este último convergen tres industrias: la telefonía móvil, la electrónica y la Software. Así, los operadores de las telecomunicaciones que controlaban hasta entonces la mayoría de los beneficios pierden sus márgenes en beneficio de los fabricantes de teléfonos multifunciones, los cuales poseen más recursos técnicos y se encuentran en una mejor posición para vincular esas tres industrias.

Recordemos que el mercado mundial de smartphones está en plena expansión. Él ha progresado 40% en el segundo trimestre 2012 con respecto a 2011, con 153.9 millones de unidades vendidas. De ellos, Samsun y Apple se han apropiado casi de la mitad del mercado. Presentes en el sector de las comunicaciones después de mucho tiempo, Samsung ostenta un gran número de patentes sobre los estándares esenciales de la norma 3G de los cuales ningún otro fabricante puede prescindir. En cuanto a Apple, sus patentes se relacionan más con las interfaces de control y el diseño en el cual se inspiran la mayor parte de los creadores de smartphones. Efectivamente, las técnicas de smartphones se intercambian y se prestan entre fabricantes. Pero, inmersos en una guerra comercial feroz, deben encontrar constantemente nuevos medios para aumentar sus ventas. En última instancia, recurrir a la justicia para frenar las ventas de los competidores constituye una estrategia. Desde la primera demanda de Nokia contra Apple realizada en octubre 2009, las controversias relativas a las patentes y enfrentando a los creadores de smartphones no cesan en consecuencia de marcar la actualidad internacional.

Marco teórico

1. Un sector de telecomunicaciones anárquico. La multiplicación y la transnacionalización de los procesos enfrentando a los productores de smartphones y de tabletas demuestran la ausencia de una gobernanza mundial de las telecomunicaciones. De hecho, los reglamentos internacionales de las telecomunicaciones de la UIT (Unión Internacional de las telecomunicaciones) que establecieron los principios generales en ese sector, aparecen actualmente como completamente inadecuados. Ciertamente, ese tratado no fue revisado sino hasta la conferencia mundial de las telecomunicaciones internacionales que tuvo lugar en diciembre 2012. Firmado en 1997, el acuerdo de la OMC sobre las telecomunicaciones marcó la desregulación de estos servicios, pero su reglamentación se observa difícil en este sector, controlado anteriormente por Estados-nación. Así, en la ausencia de una autoridad capaz de resolver los litigios en el plano mundial, las regulaciones se establecen todavía a nivel nacional, las decisiones jurídicas permanecen fragmentadas.

2. Una propagación transnacional de las técnicas. Si las normas y los estándares en las telecomunicaciones parecen en la actualidad unificados a escala mundial, es porque después de tres décadas los operadores se aprovisionan en el seno de un mercado globalizado. Ese proceso hace posible la interoperabilidad de la telefonía móvil ya que la comunicación internacional representa una necesidad crucial, tanto para las empresas como para los individuos. Los fabricantes de smartphones se sitúan en el corazón de las industrias innovadoras y el smartphone constituye un producto concebido para el mercado mundial. En la medida en la cual los progresos tecnológicos se acumulan y se intercambian, esas firmas están obligadas a crear productos tecnológicos cada vez mejores. Bajo esta lógica, incluso la utilización no autorizada de algunas tecnologías patentadas se muestra necesaria, inclusive obligatoria.

Análisis

Según Marcel Mauss, la tecnología, disciplina que estudia las técnicas, forma una parte que no puede ser olvidada por la sociología. Dicho de otra manera, abordar el tema de la industria del smartphone en el marco de las Relaciones Internacionales no tiene como objetivo enumerar los resultados económicos y los avances de la innovación realizados por esas firmas. En contraste, es importante comprender como los cambios rápidos y los intensos resultados del sector transforman nuestra sociedad profundamente. De hecho, el smartphone no es solamente una herramienta de comunicación. Al igual que el primer móvil clásico, es sobre todo un símbolo de éxito social, como lo demuestran las primeras terminales Blackberry utilizadas por una clientela de negocios. Pero el modo de vida de la clase superior permea tarde o temprano a las otras capas de la sociedad, y el precio cada vez menos elevado de los productos electrónicos de consumo, contribuye a democratizar el smartphone. Asimismo, las redes sociales y las aplicaciones moldean una nueva demanda ya que los usuarios tienen necesidad de estar conectados permanentemente y de compartir con el mundo exterior.

Si el mercado mundial de los smartphones se caracteriza por un oligopolio compuesto de un puñado de firmas transnacionales, esto se genera porque es difícil entrar en el sin un gran portafolio de patentes e importantes recursos jurídicos. La competencia continua siendo medida por los resultados de ventas publicados todos los trimestres bajos la forma de cuotas del mercado. Dado que el mercado mundial no cesa de crecer, los actores que no penetran nuevos mercados o mantienen los ya adquiridos son rápidamente condenados a retroceder, especialmente sus malas perspectivas podrían acarrear muy rápido una baja de su capitalización bursátil. Sin contar que el ciclo de vida de los productos informáticos no para de reducirse, mientras que el costo de inversión en I&D no para de aumentar. En consecuencia, las firmas en dificultades difícilmente pueden salir de ese círculo vicioso mientras que las firmas en posición dominante lo aprovechan para reforzar sus ventas. Por esta razón, la Comisión Europea recuerda a Samsung que es necesario conceder licencias para sus patentes juzgadas como esenciales en tanto que estándar de la industria. Sin embargo, las patentes enfrentando Apple a Samsung no afectan a priori las funciones de las terminales. Eso explica porque Samsung se encuentra más frecuentemente en mala posición ante los tribunales.

Si los ataques judiciales de los fabricantes de smartphones continúan virulentos, no olvidemos que estos negocian también fuera de los tribunales. En noviembre 2012, para sorpresa de todos, Apple y HTC concluyeron por ejemplo un acuerdo poniendo fin a los procesos judiciales abiertos en marzo 2012, así como un acuerdo de licencia cruzada con una duración de diez años permitiéndoles compartir entre ellos las patentes existentes y futuras. De hecho, debilitada por los procesos, la firma taiwanesa ha dejado de ser el blanco de Apple. Habiendo sido durante mucho tiempo socio de Google y Microsoft, HTC se ha convertido en un aliado circunstancial para Apple.

Está claro que la guerra de patentes persistirá entre Samsung y Apple mientras esas firmas se mantengan en posición dominante sobre el mercado. Paradójicamente, el verdadero problema no reside en las patentes en cuestión sino sobre todo en las estrategias empresariales de esos fabricantes de smartphones y en la ausencia de un arbitraje sobre el terreno mundial.

Referencias

Commission européenne, “Abus de position dominante: la Commission adresse une communication des griefs à Samsung pour utilisation abusive possible de brevets essentiels liés à une norme de téléphonie mobile”, Communiqué de presse, 21 déc. 2012, à l’adresse web : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1448_fr.htm [28 déc. 2012]

Elias Norbert, La Dynamique de l’Occident, trad., Paris, 1975.

Le Monde, “Samsung condamné à verser plus d’un milliard de dollars à Apple”, 25 août 2012, à l’adresse web: http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/08/25/guerre-des-brevets-apple-remporte-une-victoire-ecrasante-contre-samsung_175 0814_651865.html [28 déc. 2012]

Mauss Marcel, Techniques, technologies et civilisation, Paris, PUF, 2012.

Musso Pierre, Les Télécommunications, Paris, La Découverte, 2008. Coll. Repères.

Roseau James N., Sign J. P. (Ed.), Informations Technologies and Global Politics, The Changing Scope of Power and Governance, Albany, State University of New York Press, 2002.

Strange Susan, The Retreat of the State. The Diffusion of Power in the World Economy, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

Jan 2, 2013 | Globalización, internet, Passage au crible (espagnol)

Por Alexandre Bohas

Traducción: Ulises Aquino Jiménez

Passage au crible n°81

Pixabay

La conferencia de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) concluyó en diciembre 2012 por un desacuerdo entre sus Estados miembros concerniente al tipo de regulación para Internet. Así, esta falta de consenso se presenta por lo tanto decisiva para el futuro del sector en sí mismo mientras que revela antagonismos de poderes y visiones del mundo.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

Desde finales del siglo XIX, la UIT regula la telegrafía, la telefonía y la radiodifusión, en particular a través de la atribución de las frecuencias de radio. Bajo el control de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, todavía es en ocasiones considerada como especializada y técnica. Sin embargo, esta concepción ha sido cuestionada, en los años setenta, por los proponentes del Nuevo Orden Mundial de la Información y de la Telecomunicación que señalaron sus dimensiones políticas.

Aunque Internet se desarrolló fuera de la organización, pertenece al ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación. Es administrado por una organización sin fines de lucro y con sede en California, la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Ésta tiene a su cargo, por un lado, el sistema de nombres de dominio y, por otro lado, la coordinación de las acciones a favor de la seguridad, de la estabilidad y de la unidad en el seno de este espacio virtual. Sus funciones le confieren una influencia considerable con la introducción de este medio en el conjunto de esferas sociales, económicas y políticas. Por esto, China, Rusia y Arabia Saudita han querido integrarlo al régimen de la UIT a pesar de la oposición de naciones occidentales. Para justificar su decisión, ellos han invocado “el derecho para cada gobierno de administrar los códigos, direcciones, nombres e identificaciones Internet”[1]. Después del voto de esta proposición por una mayoría de Estados, 55 países liderados por Estados Unidos rechazaron firmar todo tratado que incluyera una extensión de ese tipo de competencias que amenazaría, según ellos, el modelo de gobernanza y el carácter único de Internet.

Marco teórico

1. El sistema internacional como “bloque histórico”. Desde la perspectiva holística de Gramsci, la esfera mundial estaría marcada por la dominación de coaliciones hegemónicas, dotadas de bases económicos, sociales, institucionales e ideológicos (Robert Cox et Stephen Gill). De lo contrario, los Estados no constituirían otra cosa que superestructuras heterogéneas, objetos de luchas, mientras que los intereses, organizaciones y grupos transnacionales engendrarían la estructuración global. Este paradigma adquiere la ventaja de buscar a identificar los cambios de sistema, escapando a través estatocéntrico.

2. Las gobernanzas mundiales al servicio de la preponderancia estadounidense. La globalización favorece el auge de los “procesos e instituciones formales e informales por las cuales las reglas son creadas, su respeto obtenido y los bienes acordados en la búsqueda de objetivos colectivos”[2]. Los actores no estatales se encuentran plenamente reconocidos en detrimento de los gobiernos que pierden su estatus privilegiado. Estos tipos de regulaciones políticas híbridas ratifican entonces las nuevas relaciones de fuerza, al mismo tiempo que ellas refuerzan una configuración internacional favorable a los Estados Unidos.

Análisis

Los conflictos relacionados con Internet sacan a la luz la magnitud de los cambios provocados por ese medio de comunicación en los países en desarrollo. Fruto de una tecnología y de descubrimientos occidentales, su uso implica valores como la libertad de expresión y la igualdad entre usuarios así como interdependencias y solidaridades transnacionales. Además, sus contenidos accesibles en todas partes del mundo proyectan ideologías, representaciones específicas así como modos de vida. A este respecto, sus dimensiones socioculturales son transmitidas en el resto del mundo a medida que se despliega. De ahí la desconfianza, incluso la oposición, de las elites gobernantes, en los cuales los regímenes se encuentran en contradicción con los mensajes entregados en la red. Este último efecto socava en efecto los fundamentos de sus poderes tachándolos de ilegitimidad y permitiendo aumentar los medios de acción a los skilled individuals. Recordemos que mediante este concepto, James Rosenau quiso señalar las capacidades y los recursos acrecentados de los individuos en la escena global.

Por otra parte, esta oposición a la edificación de un espacio digital permite darse cuenta de una reacción de los Estados-nación contra la proliferación de sitios transnacionales de gobernanza donde se encuentran sobrepasados por actores y procesos no estatales. En comparación con una organización internacional, estas instancias favorecen implícitamente las sociedades civiles. A título de ejemplo, la dirección de la ICANN se compone de un consejo de 16 miembros que representan los medios informáticos, las comunidades regionales de internautas, y las empresas de los e-business, notablemente a través de la Generic Names Supporting Organization y la At-Large Advisory Committee; mientras que los Estados están asociados únicamente a título consultivo, gracias al Governement Advisory Committee. Presentes, ellos continúan entonces sin estatus privilegiado. Basta decir que son dejados de lado por esta organización que mantiene directamente vínculos con los miembros de las sociedades civiles – especialistas técnicos, militantes, internautas y operadores económicos – gracias a los encuentros regulares y una participación en el seno de sus órganos de nominación y de decisión.

Agreguemos que las estructuras estatales de tipo autoritario permanecen estructuralmente frágiles en esas configuraciones en razón de las restricciones que imponen a sus grupos sociales. En ese sentido, la gobernanza mundial favorece la preponderancia estadounidense que se caracteriza por el dinamismo y la diversidad de su sociedad. Ese mundo de regulación le asegura una preponderancia de hecho frente al aumento de las potencias estatales, que son dirigidas por hombres fuertes, un crecimiento a marchas forzadas y de los fondos soberanos. En consecuencia él contribuye institucionalmente al “bloque histórico” estadounidense. Denunciando el acuerdo de Dubái, los Estados Unidos se volvieron los portavoces de los intereses económicos de Occidente de los cuales las tecnologías de la información y de la comunicación constituyen los principales. Además, el libre ejercicio de Internet refuerza las ventajas competitivas de sus grandes compañías que ya están plenamente desarrolladas. Finalmente, defendiendo Internet, se asegura del apoyo de las opiniones occidentales, de los militantes de las libertades, pero también de los internautas silenciosos de los países en desarrollo. Así, adquiere un asentimiento implícito de tipo hegemónico, que contribuye la expansión de su sistema internacional.

Este estudio nos conduce a asociar la evolución de las instituciones internacionales a la estructuración de la esfera mundial. Sólo un enfoque sistémico permite identificar esos vínculos, eso que hace posible una politización de esas transformaciones gubernamentales, reputadas funcionales.

Referencias

Cox Robert W., Sinclair Timothy J., Approaches to World Order, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

Garber Megan, “How the UN’s ‘Game-Changing’ Internet Treaty Failed”, Atlantic online, 14 Dec. 2012.

Gill Stephen, Gramsci, Historical Materialism and International Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.

“Global Internet Diplomacy”, The New York Times, 14 Dec. 2012.

IUT, Final Acts. Conference on International Telecommunications, 3-14 Dec. 2012, disponible à la page web :

www.itu.int/en/wcit-12.

ICANN, Nominative Committee. Final Report, 2012, disponible à la page: http://nomcom.icann.org.

Kelley Lee, Global Telecommunications Regulation: A Political Economy Perspective, London, Pinter, 1996.

Koppell Jonathan, “Internet Corporation for Assigned Names and Numbers” , in: Held David, Hale Thomas (Eds.), The Handbook of Transnational Governance : Institutions and Innovations, Cambridge, Polity Press, 2011, pp. 176-182.

Rosenau James N., Turbulence in World Politics: a Theory of Change and Continuity, Princeton, Princeton University Press, 1990.

“UN Telecom Treaty Approved Against U.S. Web-Censorship Concerns” , The Washington Post, 13 Dec. 2012.

[1]. Garber Megan, “ How the UN’s ‘Game-Changing’ Internet Treaty Failed”, Atlantic online, 14 Dec. 2012.

[2]. David Held, Thomas Hale, The Handbook of Transnational Governance: Institutions and Innovations, Cambridge, Polity Press, 2011, p. 12.

Dec 22, 2012 | Desarrollo, Medio ambiente, Norte-Sur, Passage au crible (espagnol)

Por Weiting Chao

Traducción: Ulises Aquino Jiménez

Passage au crible n°80

Source: Wikimedia

Source: Wikimedia

La 18a sesión de la Conferencia de Partes de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP 18) y el 8 periodo de sesiones de la Conferencia de Partes en calidad de Reunión de las partes del Protocolo de Kioto, (CMP8) se mantuvo en Doha (Qatar) del 26 de noviembre al 8 de diciembre de 2012. Reuniendo cerca de 200 países, esas negociaciones permitieron extender el protocolo de Kioto hasta el 2020.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

Firmado en 1997, el Protocolo de Kioto representa actualmente el único acuerdo mundial que impone obligaciones vinculantes a los países industrializados. Se funda sobre la CMNUCC, firmada por 153 países en 1992 y que tiene como objetivo reducir las emisiones de GEI (Gas de Efecto Invernadero). El protocolo distingue el Anexo I y el no-Anexo I que refiere a dos grupos de países. Este tratado establece el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas en el respeto a la equidad. En 2001, Estados Unidos se negó a ratificarlo, bajo la excusa de que él amenazaría al desarrollo de la economía estadunidense. Esta decisión, naturalmente, se muestra perjudicial para el régimen internacional. Entonces, es la UE (Unión Europea) quien ha jugado un rol de primer plano en el mantenimiento de las negociaciones en curso.

El Protocolo de Kioto entró en vigor el 16 de febrero de 2005, después de ser ratificado por Rusia. Como él debía expirar a finales de 2012, el periodo post- Kioto fue planteado desde 2005. Durante la conferencia de Bali (COP13, 2007), los Estados partes adoptaron la Hoja de Ruta de Bali que deberían finalizar en 2009, en Copenhague. Pero ningún progreso significativo se alcanzó entonces. En efecto, como el acuerdo de Copenhague no es legalmente vinculante, no insta entonces a los Estados signatarios a ponerse de acuerdo sobre un nuevo texto. En 2011, Rusia, Japón y Canadá confirmaron que ellos no participarían en un segundo periodo de reducción de emisiones en el marco de un nuevo protocolo de Kioto. Estados Unidos, reafirmó su voluntad de permanecer fuera del tratado. En 2011, durante la conferencia de Durban sobre el cambio climático, se decidió crear un órgano subsidiario: el Grupo de Trabajo ad hoc. La adopción de un acuerdo universal sobre esta cuestión ha sido aplazado para 2015, con la entrada en vigor prevista para 2020. Sin embargo, en Doha, las negociaciones fueron exitosas únicamente en extender el Protocolo de Kioto hasta el año 2020.

Marco teórico

1. La procrastinación, como una técnica de negociación. Diferir ad libitum la firma de un acuerdo mientras continúan las negociaciones constituye una estrategia diplomática de rutina. Las partes la recurren cuando no quieren verdaderamente llegar a una conclusión.

2. La persistencia de la división Norte-Sur. Después de dos décadas de negociaciones, la confrontación entre países desarrollados y PED (países en desarrollo), se ha agravado considerablemente por el cambio climático, volviendo así la firma de todo nuevo tratado más difícil de alcanzar.

Análisis

El acuerdo de Doha constituye una herramienta de eficacia débil para normar el problema del cambio climático. En efecto, permite simplemente mantener el protocolo y garantiza que las negociaciones continúen realizándose. El segundo periodo del protocolo comprometerá por 8 años (del 1 de enero 2013 al 31 de diciembre 2020) a la UE, Australia, Bielorrusia, Kazajstán, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Ucrania y Mónaco. Sin embargo, estos países representan únicamente el 15% de las emisiones mundiales de GEI. Además, han adquirido compromisos dispares con un 20% respecto a 1990 para la UE, y una reducción de 0.5% con respecto a 2000 para Australia. Nuevamente, este arreglo no involucra a Estados Unidos, Canadá, Japón, Rusia, Nueva Zelanda y los países emergentes. Al menos, ofrece a los participantes tiempo para poner en marcha políticas de lucha contra el cambio climático. Dicho de otra manera, los PED, así como los países fuera del protocolo de Kioto pueden beneficiarse de esta situación hasta 2020. El fracaso de la primera secuencia de Kioto y el retiro de Estados Unidos, señala el número considerable de Free Riders que intentan exonerarse de las obligaciones inherentes a toda acción colectiva (Olson). Por lo tanto, cuando un jugador clave se retira – a fortiori si hay muchos – de una acción concertada, el beneficio neto de la puesta en marcha del plan detenido se vuelve entonces negativo para todos los otros, debido a las características asociadas a un bien público mundial (atmósfera). Es decir, si el conjunto de las partes rechazan la puesta en marcha del tratado, eso conducirá a la anulación pura y simple. Sin embargo, los Estados partes tienden a oscilar entre esas dos opciones ya que, consideran que la no conclusión representa finalmente la mejor de las estrategias individuales. Las recientes negociaciones han sido así aplazadas al periodo post-Kioto porque los participantes permanecen con la incertidumbre concerniente a los costos y beneficios de un acuerdo de este tipo. No se pueden entonces proteger en el futuro, lo que conduce a una subestimación del costo efectivamente incurrido al momento de su eventual puesta en marcha; sin contar que ellos querrán también saber como se comprometerán los otros. Todos estos elementos combinados conducen a perpetuar una estrategia de procrastinación. Entonces incluso si numerosos estudios científicos han mostrado recientemente como el clima corre el riesgo de deteriorarse más rápidamente de lo previsto, estas estrategias dilatorias podrían conducir a un desastre ecológico mayor, incluso a un cambio irreversible del ecosistema global. En otros términos, la perjudicial política de los pasajeros clandestinos ya se encuentra operando.

El conflicto entre los PED y los países industrializados forma un elemento central de la gobernanza del medio ambiente. Por esto, se reconoció en 1992 en el plano climático los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esta disposición permite a los PED aumentar sus emisiones de GEI para asegurar su desarrollo. Sin embargo, desde que algunos de ellos se han convertido en países emergentes como los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), la tradicional división Norte-Sur se ha impuesto y endurecido más que nunca. También se ha vuelto particularmente complejo porque China ha llegado a ser el más grande emisor de CO2 en el mundo, superando en 2006 las emisiones de Estados Unidos. Durante las negociaciones post-Kioto, numerosos países desarrollados en el seno de la CMNUCC – incluido Estados Unidos y Australia -, preconizaron en consecuencia el reemplazamiento del Protocolo de Kioto por otro texto, que incluyera compromisos por parte tanto de los países del Anexo I como de la mayoría de los PED pero por el momento, estos últimos se niegan completamente a aceptar el mínimo obstáculo a su desarrollo. Han exigido que los países desarrollados tomen la iniciativa de una reducción substancial de sus emisiones de GEI.

Vemos hoy pocos avances en materia de lucha contra el cambio climático. La extensión del Protocolo de Kioto permite únicamente que las negociaciones continúen. Para alcanzar un verdadero acuerdo e impedir una catástrofe ecológica, los Estados deberán renunciar a sus estrategias de procrastinación, como los invitan las ONG. A este respecto, la UE, Estados Unidos y los BRICS jugarán un rol determinante en la adopción de un nuevo protocolo. Si la UE pone en marcha la reducción de emisiones, Estados Unidos no podrá escapar a un “dilema del prisionero” del cambio climático y aún más si los países emergentes, en particular China, están igualmente listos.

Referencias

Akerlof, George. A, “Procrastination and Obedience”, American Economic Review, 81 (2), 1991, 1-19.

Churchman, David, Negotiation: Process, Tactics, Theory, (2nd Ed.), Boston, University Press of America, 1997.

Kontinen Tiina, Irmeli Mustalahti, « Reframing Sustainability? Climate Change and North-South Dynamics », Forum for Development Studies, 39 (1), mars 2012, 1-4.

Olson Mancur, La Logique de l’action collective, [1965], trad., Paris, PUF, 1978.

Timmons Roberts J., Parks Bradley, A Climate Of Injustice: Global Inequality, North-South Politics, and Climate Policy, The MIT Press, 2006.Site de COP18: http://www.cop18.qa [15 décembre 2012].

Uzenat Simon, “Un multilatéralisme sans contraintes. Les engagements des États dans le cadre de Copenhague”, Passage au crible, (15), 18 fév. 2010.

Dec 9, 2012 | ONU, Passage au crible (espagnol), Paz, Unión Europea

Por Josepha Laroche

Traducción: Ulises Aquino Jiménez

Passage au crible n°79

Source: Wikipedia

Source: Wikipedia

El 29 de noviembre de 2012, Palestina se convirtió en Estado no miembro de la ONU, beneficiándose así de un estatus idéntico al del Vaticano. 138 Estados votaron a favor de su candidatura, permitiéndole pasar de una condición de “entidad” a la de “estado no miembro” y finalizar así la solicitud oficial formulada a la tribuna de Naciones Unidas el 24 de septiembre de 2011 por el presidente palestino, Mahmud Abbas.

41 Estados han elegido abstenerse, mientras que 9 países votaron en contra. Estos últimos incluyen a los Estados Unidos, Israel, la República Checa, Canadá y cinco micro-Estados: las Islas Marshall, Micronesia, las Repúblicas de Nauru, Palaos y Panamá.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

Simbólicamente, este voto tuvo lugar 65 años, día por día, después de la adopción del plan para partir Palestina. En efecto, el 29 de noviembre de 1947, la ONU votó ese texto buscando fundar un “Estado judío” y un “Estado árabe” y conferir un estatus internacional a Jerusalén. El mandato británico que había comenzado en 1920 finalizó entonces en 1948. Pero este año también está marcado, al mismo tiempo, por la creación de el Estado de Israel (14 de mayo) y el desencadenamiento del primer conflicto árabe-israelí. Al término de la Guerra de los Seis Días (5-10 de junio 1967) que enfrentó, a Israel y Egipto, a Jordania y Siria, Israel conquistó Cisjordania y Gaza. El Estado hebreo tomo igualmente la vieja ciudad de Jerusalén que se convirtió desde entonces en su capital, sin que un gran número de Estados reconozcan esta última iniciativa. La ONU votó entonces el 22 de noviembre de 1967, la famosa resolución 242. Reafirmando “la inadmisibilidad de la adquisición de territorios a través de la guerra y la necesidad de trabajar por una paz justa y durable que permita a cada Estado de la región vivir con seguridad”, esto ciertamente realizaba un hábil compromiso entre las reivindicaciones de unos y otros, pero sus ambigüedades intrínsecas no facilitarían la elaboración de un acuerdo posterior. En octubre de 1973 (6-24 de octubre), Israel ganó la Guerra de Yom Kippur, llamada también Guerra de Octubre o guerra árabe-israelí, la cual enfrentó a una coalición dirigida por Egipto y Siria. De manera más general, una de las consecuencias de este conflicto fue el shock petrolero de 1973, cuando como medida de represalia contra los aliados de Israel, la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) decidió aumentar en 70% el precio del barril de petróleo, mediante la reducción de la producción. En 1974, la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) fue admitida en la ONU con el estatus de observador. Algunos años más tarde, el Consejo Nacional Palestino – cuerpo legislativo de la OLP – proclamó en Argel la independencia de un Estado Palestino el 15 de noviembre de 1988, luego de la liberación de la región de Cisjordania (que estaba ocupada por Jordania desde 1948). Pero esta declaración no se acompaña de ninguna independencia de facto aunque la ONU considera como “territorios palestinos” legítimos las dos zonas situadas de un lado y del otro del Estado de Israel, es decir la Franja de Gaza al oeste y Cisjordania al este. Fue necesario esperar el 13 de septiembre de 1993 para que Israel y la OLP se reconocieran mutuamente y firmar los acuerdos interinos de Oslo. Estos buscan acrecentar la autonomía palestina en Cisjordania y Gaza y preveían que un Consejo democráticamente electo substituya a las autoridades militares y civiles israelíes. Igualmente, precisan que Israel continuará a cargo del manejo de la seguridad exterior y la protección de los israelíes. Sin embargo, su aplicación se observa difícil todavía. La creación del Estado Palestino, bajo los términos del acuerdo de Oslo, tendría que haber iniciado en 1998 según las modalidades preparadas en común por el gobierno israelí y la Autoridad Palestina, hasta ahora, nada ha pasado de esta manera. Por otra parte, Israel continua creando colonias, a pesar de la reprobación de la Unión Europea y los Estados Unidos. El 25 de marzo de 1999, la Unión Europea se pronunció a favor del derecho de los palestinos a la autodeterminación y a la creación de un Estado. El 9 de enero de 2005, Mahmud Abbas fue electo presidente de la Autoridad Palestina. El 12 de septiembre, todos los asentamientos israelíes en Gaza son desmanteladas y los últimos soldados israelíes se retiran. El control de todo el territorio de Gaza regresa entonces a las fuerzas del orden de la Autoridad Palestina, mientras que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, declara querer hacer avanzar el proyecto del Estado palestino. Pero el 12 y 14 de junio de 2007, Hamas expulsó a la OLP de Gaza, desafiando su poder presidencial y en general las fuerzas del Fatah. Dicho de otra manera, frente a Israel, los representantes del pueblo palestino aparecen completamente divididos: Hamas en el territorio de Gaza y la Autoridad Palestina en Cisjordania.

Marco teórico

1. La ausencia de diplomacia europea. Los Estados miembros de la Unión Europea se pronunciaron de manera desorganizada sobre esta situación crucial. Haciendo lo anterior, estando así de divididos, dieron testimonio de la ausencia de toda diplomacia europea sobre un tema por demás importante para la paz mundial.

2. La espiral mortífera de una diplomacia coercitiva. Con respecto a este voto, la diplomacia israelí se negó a integrar el deseo de reconocimiento de los palestinos. Exclusivamente definido en términos estratégicos, él excluye no obstante la dinámica simbólica que este nuevo estatus puede inducir.

Análisis

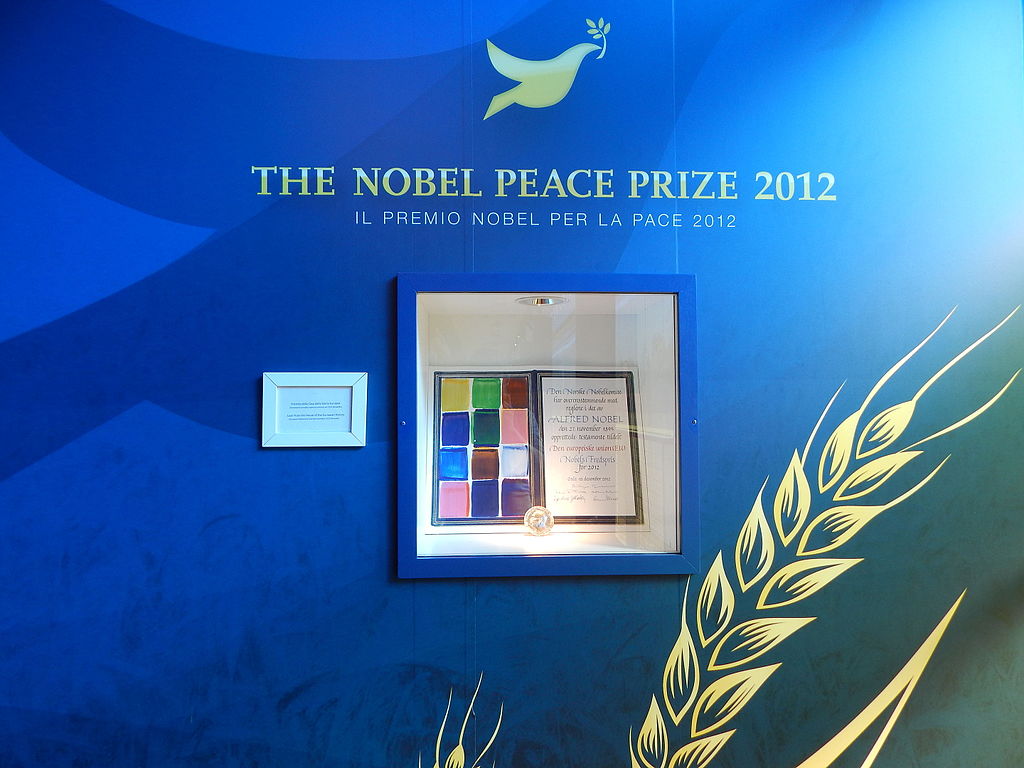

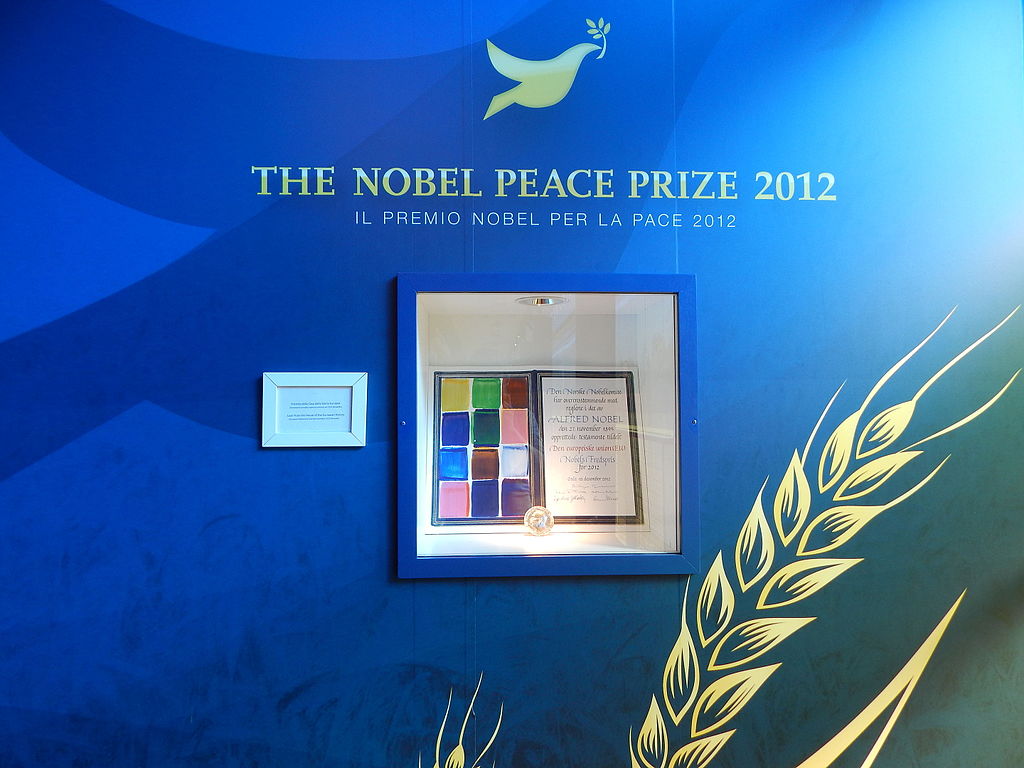

Si el premio Nobel de la paz entregado el 10 de diciembre 2012 a la Unión Europea señala bien la autoridad performativa de la de diplomacia Nobel, pone cruelmente en relieve la inconstancia de la diplomacia europea. En efecto, para que la Unión Europea llegue a ser finalmente un actor internacional, el camino parece aún muy largo y difícil. Respecto a este voto histórico, ¿no hemos notado las abstenciones de los Estados miembros de la Unión siguientes: Alemania, Hungría, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumania y el Reino Unido? Mientras que la República Checa decidió alinearse con las posiciones israelíes, Francia, España, Italia, Suecia y otros diez Estados europeos eligieron por su parte comprometerse del lado de los palestinos.

Frente a los apoyos a Palestina bastante dispersos por una parte y el apoyo incondicional de Estados Unidos por otro lado, Israel ha podido aún más fácilmente ejercer severas medidas de represalia a Palestina tan pronto se adoptó este voto. El Estado hebreo en efecto dio a conocer inmediatamente un nuevo proyecto de construcción de colonias (300 nuevos viviendas) en una zona hasta el momento libre de toda ocupación; este plan amenaza así la viabilidad misma del Estado Palestino. Además, el gobierno israelí – que prepara elecciones próximas – decidió la confiscación del pago de los impuestos golpeando los productos importados en palestina, impuestos que Israel había hasta ahora recibido por cuenta de la Autoridad Palestina y le había transferido siempre. En efecto, esta decisión busca asfixiar económicamente un territorio que ya es muy vulnerable. Esta guerra económico-financiera da testimonio de una escalada diplomática que reposa esencialmente sobre la fuerza pura, en resumen, sobre el hard power. Ahora, no es seguro que al final este enfoque resulte racionalmente pertinente para Israel.

Ciertamente, el nuevo estatus de Palestina en las Naciones Unidas le va a permitir, en determinados casos, presentar denuncias contra Israel ante la CPI (Corte Penal Internacional). Entonces, los palestinos pueden hacer valer que una ocupación debe ser considerada como un “crimen de guerra”. Finalmente, tendrán así la oportunidad de adherirse en pleno derecho a las agencias especializadas de la ONU (OMS, FAO, etc.). Pero ahí no radica quizá lo esencial, lo esencial residen ante todo en el potencial simbólico liberado por este nuevo estatus. Este último abre y multiplica las perspectivas de reconfiguración del conflicto palestino-israelí ante los cuales el hard power israelí mostrará rápidamente sus límites.

Referencias

Finkelstein Norman G., Tuer l’espoir : Introduction au conflit israélo-palestinien, Paris, Aden éditions, 2003.

Laroche Josepha, La Brutalisation du monde, du retrait des États à la décivilisation, Montréal, Liber, 2012.

Lindemann Thomas, Sauver la face, sauver la paix, sociologie constructiviste des crises internationales, Paris, L’Harmattan, 2010. Coll. Chaos International.

Quigley John, The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict, Cambridge, Cambridge University Press, 2010,

Schelling Thomas, Arms and Influence, New Haven, Yale University Press, 1966.

Schelling Thomas, La Stratégie du Conflit, Paris, PUF, 1986.

Nov 9, 2012 | Medio ambiente, Passage au crible (espagnol), Salud pública mundial

Por Clément Paule

Traducción: Ulises Aquino

Passage au crible n°78

Source : Wikipedia

Source : Wikipedia

Publicado el 19 de septiembre de 2012, el estudio dirigido por Gilles-Eric Séralini – profesor de biología molecular en la Universidad de Caen – reavivó los debates sobre los OGM (Organismos Genéticamente Modificados) y su utilización en el sector agroalimentario. Las conclusiones de esta investigación afirman en efecto la toxicidad de dos productos de la firma Monsanto: el herbicida Roundup y el maíz transgénico NK 603. Los resultados han sido cuestionados por una gran parte de la comunidad científica, quienes han señalado las debilidades estadísticas y metodológicas de la demostración. Ciertos comentaristas han evocado los eventuales conflictos de intereses de una encuesta financiada por una asociación reputada por sus posturas de tipo militante. Por otra parte, múltiples organismos franceses similares al HCB (High Council for Biotechnology) y de la ANSES (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety) – e internacionales – como la EFSA (European Food Security Authority) o las agencias sanitarias alemana y australiana – han sucesivamente invalidado las investigaciones del Prof. Séralini y de su equipo. Notemos que en esta polémica se han involucrado rápidamente actores del campo político – entre los cuales cuatro ex ministros para el Medio Ambiente – y asociativo, sobrepasando las fronteras nacionales. La necesidad de evaluar en el largo plazo el impacto de las plantas transgénicas ha estado desde este momento en las agenda de los que toman las decisiones, abriendo la perspectiva de una regulación más exigente a nivel europeo.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

Las primeras manipulaciones genéticas tuvieron lugar a principio de los años setenta, dando origen una década más tarde a las culturas pioneras de los OGM. Estos avances técnicos estimularon inversiones considerables del sector privado en la biotecnología. Principalmente empleados por las firmas farmacéuticas, las aplicaciones de lo transgénico van a ser empleadas rápidamente en la agricultura bajo el auspicio de empresas transnacionales como Monsanto o Bayer. A este respecto, señalemos la puesta en marcha en 1994 del tomate Flavr Savr, primer alimento genéticamente modificado en obtener la autorización de la FDA (Food and Drug Administration) en Estados Unidos. Aún más general, la industria agroquímica nacida de la revolución verde, hasta ahora especializados en los agroquímicos – herbicidas y pesticidas – se ha diversificado en la producción de semillas transgénicas ampliamente utilizadas en el continente americano. De acuerdo con la ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications) – organización de lobbying en favor de las biotecnologías vegetales-, 160 millones de hectáreas serán ahora afectadas por estas técnicas – contra 1.7 millones en 1996 -, una superficie en aumento de 8% sólo en el año 2011. Si bien estas cifras parecen sobrevaloradas según Greenpeace, es necesario tener en cuenta que la proporción de maíz transgénico cultivado en Estados Unidos, evaluado en 30% en 1998, ha alcanzado el 85% en 2009.

Bajo esta lógica, este modelo agrícola se ha difundido en los países emergentes como lo muestra el ejemplo emblemático de la soya en Brasil y Argentina. Este desarrollo exponencial de la biotecnología agroalimentaria se ha beneficiado de la ausencia de una verdadera regulación hasta el inicio de los años noventa. No obstante, la aparición de crisis sanitarias repetidamente en los Estados occidentales – como la EEB (Encefalopatía Espongiforme Bovina) – ha provocado el auge de movilizaciones ciudadanas de envergadura transnacional – desde asociaciones de consumidores hasta ONG (Organizaciones no Gubernamentales) medioambientales – así como un refuerzo de las legislaciones puestas en marcha por agencias especializadas. Los OGM son entonces percibidos como un problema público en varios países europeos. Como testimonio la moratoria de hecho sobre la comercialización de productos genéticamente modificados, adoptada por la UE (Unión Europea) en nombre del principio de precaución de junio de 1999 a mayo de 2004. Mencionemos finalmente, en la escena internacional, el Protocolo de Cartagena sobre la prevención de los riesgos biotecnológicos – relativos a la Convención Sobre la Diversidad Biológica de 1992 – que entró en aplicación en 2003, contando con 164 signatarios entre los cuales no figuran ni Estados Unidos, ni Canadá.

Marco teórico

1. Internacionalización de una controversia sociotécnica. Cargada de una fuerte incertidumbre, la cuestión alrededor de los OGM en el sector agroalimentario parece encarnar esas situaciones difícilmente gobernables donde la política parece en retroceso. Entonces, los expertos juegan un rol determinante en la regulación de un sector con implicaciones mundiales.

2. Construcción de una señal de alarma. Bajo esta lógica, los estudios cuestionando los productos transgénicos constituyen entre otras cosas movimientos tácticos en los cuales los efectos se miden principalmente por los múltiples usos sociales, escapando en gran parte al sólo campo científico.

Análisis

Así, la controversia sobre las biotecnologías vegetales se caracteriza ante todo por su complejidad, ya que hace intervenir a numerosos actores situados en diferentes escalas. La producción y difusión de los OGM controlados y apoyados por el grupo oligopólico de las firmas agroquímicas, esencialmente estadounidenses – Monsanto, DuPont, Dow Agrosciences LLC – y europeas similares a Bayer Cropscience, BASF, o incluso Syngenta. Evidentemente, la dimensión económica se refleja fundamentalmente tanto en la guerra comercial que libran los Estados Unidos y la UE en el seno de la OMC (Organización Mundial del Comercio) como en la dominación ejercida sobre los PED (Países en Desarrollo) que importan esas técnicas agrícolas. Pero no puede ser disociado de las problemáticas sanitarias y medioambientales, defendidas por las redes militantes y algunas gubernamentales. En la práctica la complejidad de estas problemáticas permite desglosar las estrategias de legitimación empleadas por los industriales. Citemos el argumento humanitario presentando los alimentos transgénicos – notoriamente la iniciativa del Golden Rice – como una solución pragmática a la malnutrición crónica dañando el Sur. Mientras tanto los productores de semillas han buscado paralelamente proteger sus patentes apoyándose en los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) y por el desarrollo del gen Terminator, por el momento no comercializado.

Globalmente, estas múltiples arenas de conflicto revelan dinámicas de transnacionalización de una controversia que se desarrolla de manera diferenciada según los Estados. Si los OGM alimenticios constituyen un problema público en numerosos países europeos – entre los cuales Francia, Grecia e incluso Austria – ellos son considerados como equivalentes en sustancia a los otros productos por la FDA. Bajo esta lógica el principio de precaución toma todo su sentido en el seno de la UE, justificando una reglamentación exigente en términos de rastreo y etiquetado. Al contrario estas exigencias no existen en Estados Unidos como lo muestra la propuesta 37 en California. En la ausencia de un consenso sobre la inocuidad a largo plazo de esos productos, los actores políticos se refugian frecuentemente sobre medidas de evasión – blame avoidance – caracterizados por la carga de responsabilidad sobre los expertos. A medida que se desarrolla el debate sobre los alimentos transgénicos, las acciones simbólicas – a la imagen de los segadores voluntarios en Francia – tienden por ende a ceder el paso a una tecnificación de la polémica.

Es importante bajo esta relación circunscribir el impacto de los estudios científicos: difundidos en 1999, la investigación del Prof. Losey sobre la toxicidad para la mariposa monarca de un maíz tipo Bt había sido utilizado con la finalidad de justificar la moratoria europea sobre la extensión de la cultura y de la comercialización de los OGM. Hablando de la encuesta dirigida por Prof. Séralini, remarquemos que se trata de una verdadera campaña de comunicación. En efecto, los resultados fueron transmitidos a una parte de la prensa dos semanas antes de la publicación oficial, protegida por una cláusula de confidencialidad. El tratamiento mediático se caracterizó entonces más por su lado sensacionalista que los periodistas no pudieron hacer uso de otras opiniones científicas. Después, dos libros y un documental acompañaron la aparición del artículo del Prof. Séralini, consagrando su posición de señal de alarma y asegurando el éxito de la movilización a pesar del desacuerdo quasi unánime de sus pares. A este respecto, el concepto mismo de expertise parece aquí redefinido, en la medida en la cual asistimos a una reconfiguración militante de sus fronteras y de su rol. Más allá de las estigmatizaciones recurrentes llevan sobre eventuales conflictos de interés, esta actividad situada ante todo – entre saberes y poderes – contribuye así a recalificar políticamente las problemáticas abandonadas por las autoridades.

Referencias

“OGM : comment ils conquièrent le monde”, Alternatives internationales (43), juin 2009.

Bérard Yann, Crespin Renaud (Éds.), Aux Frontières de l’expertise. Dialogues entre savoirs et pouvoirs, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010. Coll. “Res Publica”.

Kempf Hervé, La Guerre secrète des OGM, Paris, Seuil, 2003.

Oct 28, 2012 | Diplomacia no estatal, Passage au crible (espagnol), Premio Nobel, Unión Europea

Por Josepha Laroche

Traducción: Daniel Del Castillo

Passage au crible n°77

Source: Wikipedia

Source: Wikipedia

El viernes 12 de octubre de 2012, el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a la Unión Europea. En su discurso de proclamación, el Presidente del Comité Nobel Thorbjorn Jagland, declaró particularmente que: « la Unión Europea y sus ancestros contribuyen desde hace más de seis décadas a promover la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos del hombre en Europa ».

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

En su testamento del 27 de noviembre de 1895, el químico, industrial y filántropo sueco Alfred Nobel labró las bases de un sistema internacional de gratificaciones decididamente pacifista y cosmopolita. Sus disposiciones testamentarias precisan la creación de cinco premios anuales[1]– todos deben igualmente concurrir a la pacificación del escenario mundial – Física, Química, Fisiología-Medicina, Literatura, así como un premio para la paz, cuya atribución fue confiada al Parlamento Noruego (el Storting). En aquella época, su voluntad suscita una profunda reprobación en Suecia puesto que Noruega se encontraba entonces bajo la autoridad de Estocolmo. Pero la actividad que el Storting había desplegado en el pasado a favor de la paz, le pareció al inventor de la dinamita más determinante que el conflicto en el centro de la Unión Sueco-Noruega. Liberal y demócrata, Nobel designó entonces expresamente esta cámara para garantizar la administración de este premio, estimando que era la institución más calificada y legítima para hacerlo. En consecuencia, desde 1901 – fecha de entrega de los primeros premios – un comité que emana del parlamento noruego recompensa en Oslo a una personalidad o un organismo que obró especialmente a favor de la paz. Paradójicamente, dicha recompensa fue otorgada en Noruega, uno de los países más euroescépticos en la actualidad.

Tratándose del premio de la paz, el filántropo sueco no indicó criterios de selección muy precisos. Simplemente esbozó tres grandes orientaciones: « Tiene que haber obrado por la fraternidad entre las naciones, por la abolición o la reducción de las fuerzas armadas y por la firmeza y promoción de las conferencias para la paz », escribió Nobel. A pesar de esto, podemos discernir cuatro grandes ideales-tipo de laureados que han participado en la emergencia y establecimiento de una diplomacia Nobel: 1) El militantismo pacifista y humanitario, 2) La paz por el derecho, 3) El voluntariado misionario, 4) La experticia al servicio de la paz. Sin embargo, resulta evidente que el Nobel otorgado a la Unión Europea no entra en ninguna de estas categorías que estructuran desde hace más de un siglo la política de atribución de los Nobel de la Paz. ¿Cómo analizar entonces este proceso de nobelisación?

Marco teórico

1. Una autoridad performativa. El concepto de enunciado performativo se lo debemos al lingüista Austin. A diferencia de un enunciado descriptivo del tipo « está lloviendo », un enunciado performativo genera efectos prácticos puesto que tiene, por sí mismo, la posibilidad de modificar la realidad a causa del estatus institucional de aquel que lo produce, y en consecuencia de la autoridad de la cual dispone.

2. Una ventana de oportunidad política. Esta expresión, forjada inicialmente por John Kingdon, designa, por analogía con la idea de « ventana de tiro », una coyuntura bien particular. En efecto, esta última se presenta favorable – en un momento dado – a la realización de una acción política. Representa la secuencia pertinente que permite anteponer medidas que no tendrían ninguna oportunidad de existir, si ésta no se presentase.

Análisis

La política de atribución se esfuerza desde hace más de un siglo por represar la brutalización del mundo. Se encuentra entonces al origen mismo de una diplomacia coherente a través de la cual el sistema Nobel interviene globalmente en el escenario mundial, con el fin de imponer valores irreductibles como la libertad o la democracia. Recordemos que el sistema Nobel es un sistema global que estableció con el pasar del tiempo, una diplomacia no-estatal que suscita, apoya, protege y consagra ciertos procesos políticos, con el fin de hacer prevalecer sus prioridades y su agenda en el escenario mundial. Al respecto, tenemos aquí una diplomacia innovadora que forja normas y consigue los medios para tratar cuestiones internacionales consideradas como prioritarias. También se muestra como una diplomacia intervencionista que, dado el caso, adquiere injerencia en los asuntos internos de los Estados o las relaciones interestatales, así como los contenciosos regionales e internacionales. Finalmente, se afirma como una diplomacia inédita y lo suficientemente poderosa, como para estar en capacidad de ejercer desde luego una autoridad performativa. ¿Cómo podemos entonces sorprendernos que dicha diplomacia quiera implicarse en los desafíos del siglo, al nobelisar a la Unión Europea?

Puesto que busca definir las formas que tomará la paz en el futuro, esta diplomacia hace cada vez mayor irrupción en las High Politics, determinando de esta manera un nuevo modo de enunciación de lo político. En este sentido, la institución y sus laureados se consideran como los más sólidos defensores de los Derechos Humanos frente a la Razón de Estado. Al afirmarse como un poder universal de crítica, intervienen cada vez más en la escena internacional, ya sea que se trate de abordar temas sociales, o tratar directamente cuestiones políticas. Al realizar esto, los laureados no dudan en interponerse en los asuntos internos de los Estados, o implicarse en ajustes de cuentas internacionales. Despliegan entonces sus acciones a todos los niveles con el fin de promover una política que etiquetan en nombre del conocimiento o de los bienes comunes, de los cuales ellos se han autoproclamado sus guardianes.

Con este premio se apunta hacia una nueva línea doctrinal que confirma una grandiosa ambición, anteriormente esbozada en el 2009, con la atribución del Nobel al Presidente Barack Obama. En efecto, la diplomacia Nobel es actualmente lo suficientemente poderosa a nivel simbólico, como para tener la capacidad de ejercer una autoridad performativa. Al respecto, la cuestión no es tratar de saber si las instituciones europeas merecen o no merecen el premio, puesto que hemos abandonado el registro de la moral y los buenos sentimientos, para abordar aquel de la política.

Ciertamente, al nobelisar a la UE, el Comité recompensó un recorrido a favor de la paz que ya fue logrado. De igual modo, quiso animar y apoyar a la Unión al conferirle una ventaja de peso frente a las dificultades y críticas actuales. El jurado quiso de esta manera recordar que el premio había sido conscientemente atribuido a una Europa en crisis y « presa de graves dificultades económicas y disturbios sociales ». A través del Nobel y toda su pompa, el jurado escogió distinguir a la Unión entre otros laureados potenciales, con el fin de conferirle un aumento de legitimidad mundial. Desde ése momento, la UE es depositaria del aura Nobel y sus valores. Es portadora de un proyecto universal que la sobrepasa, y encarna la diplomacia Nobel, en lugar de ser simplemente la maestra de obra de la construcción europea. En un momento en el cual se encuentra tan criticada y debilitada, se trata de una nítida apuesta política a su favor. En lo que a esto concierne, la decisión corresponde con fidelidad a los designios del gran europeo que fue Alfred Nobel, puesto que se trata de una inversión simbólica y política que apoya el proceso de integración. Naturalmente, también constituye un riesgo, en la medida que el sistema Nobel compromete todo su crédito, tanto simbólico como institucional. En un futuro próximo, este golpe de fuerza simbólico podría por ejemplo permitir que la UE reivindique más fácilmente un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Igualmente, esta nobelisación confiere a la Unión un aumento de autoridad para restablecer la paz social en los Estados miembros, tentados por el repliegue comunitarista y los discursos populistas; así como también recuerda implícitamente a las opiniones públicas, fácilmente olvidadizas, todo lo positivo que la construcción europea les ha aportado. Finalmente, le otorga a la Unión un valioso recurso simbólico en el momento justo en el cual el BCE asume el manejo de los mecanismos de estabilidad y solidaridad financiera, la vigilancia presupuestal, y prontamente la Unión Bancaria, incluso un presupuesto de recuperación económica para la zona euro. En resumen, siendo que Europa se encuentra en vías de volverse un conjunto federal integrado, la diplomacia Nobel aprovecha una ventana de oportunidad política para ordenar el mundo, normalizando a Europa. Dicho de otra manera, este premio está lejos de ser una simple recompensa, es más bien una orden de misión por la cual la UE fue mandatada por el Comité de realizar concretamente y llevar a cabo, institucionalmente hablando, todo aquello con lo que se ha comprometido hasta el día de hoy. Es la razón por la cual este Nobel puede interpretarse, desde diversos aspectos, como una carga u obligación de alcanzar un resultado, a través de la cual la institución Nobel exhorta a la Unión a llevar a cabo el sueño europeo: el Nobel obliga.

Referencias

Austin, Quand dire, c’est faire, trad., Paris, Seuil, 1972.

Cobb Roger, Elder Charles, Participation in American Politics. The Dynamics of Agenda Building, Boston, Allyn and Bacon, 1972.

Kingdon John W., Agenda, alternatives and Public Policies, 2nd ed., New York, Longman, 2003.

Laroche Josepha, La Brutalisation du monde, du retrait des États à la décivilisation, Montréal, Liber, 2012.

Laroche Josepha, Les Prix Nobel, sociologie d’une élite transnationale, Montréal, Liber 2012.

Laroche Josepha, une injonction symbolique. Le Prix Nobel de la paix décerné à Barack Obama, Passage au crible

[1]. Con la finalidad de perpetuar, lo más fielmente posible las preocupaciones del donador, en 1968, el Banco de Suecia creó – con ocasión de sus trescientos años y a la memoria de Alfred Nobel – un sexto premio: Economía. Atribuido desde 1969, siempre se presenta de una manera particular, puesto que es el único Nobel que consagra una Ciencia Social. Incluso, este premio representa hasta hoy en día la única distinción internacionalmente reconocida en este campo de la investigación.

Oct 20, 2012 | África, Defensa, Passage au crible (espagnol), Seguridad

Por Jean-Jacques Roche

Traducción: Ulises Aquino

Passage au crible n°75

Pixabay

El 15 de octubre de 2012, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la resolución 2071 presentada bajo demanda de las autoridades de Malí y con el apoyo de Francia. Ejerciendo presión, los países de África Occidental pidieron precisar las modalidades de una intervención militar en el Norte de Malí, el propio presidente de Francia se comprometió a asistir “materialmente y logísticamente” esta intervención. Tres días antes en Dakar, el presidente francés había excluido toda posibilidad de negociación con los grupos armados “que imponen una ley, la sharia, y que cortan las manos, y que destruyen los monumentos considerados hasta entonces como patrimonio de la humanidad?”

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

“África es el último continente que aún está a la medida de Francia, a su alcance, el único continente donde con trescientos hombres Francia puede cambiar todavía el curso de la historia”. Esta cita de Louis de Guiringaud, antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Valery Giscard d’Estaing, es tan frecuentemente retomada como la afirmación según la cual “el tiempo de Francia-África ha terminado” (François Hollande, discurso de Dakar del 12 de octubre 2012). Como todos sus predecesores, François Hollande se siente obligado a afirmar a principio de su mandato su determinación para terminar con las prácticas postcoloniales. Como François Mitterrand, que destituyó a finales de 1982 al ministro de cooperación inicialmente encargado de llevar a cabo esta ruptura (Jean-Pierre Cot), François Hollande inicia clásicamente su mandato estableciendo las bases de una nueva relación pero sin que eso modifique el objetivo fundamental de asegurar la continuidad de la presencia francesa en África. De la misma manera que durante el tiempo de François Mitterrand, la “voluntad de renovar (la) colaboración entre Francia y África” (discurso de Dakar del 12 de octubre 2012) va a la par de la afirmación de que “Francia no sería completamente ella misma ante los ojos del mundo si renunciara a estar presente en África” (F. Mitterrand, XVIII conferencia de jefes de Estado de Francia en África, 8 de noviembre de 1994). Ciertamente esta presencia en África ha cambiado de forma y el tiempo de los acuerdos secretos de defensa ha sido revolucionado. Por lo tanto, Francia se considera siempre garante de la seguridad de los Estados bajo su influencia y no hay presidente de la Quinta República que no haya estado asociado a dos o tres intervenciones armadas en los antiguos territorios de la Unión Francesa. Sin embargo es necesario remarcar que, François Hollande es más rápido que cualquiera de sus predecesores en autorizar una intervención sobre suelo africano. Valery Giscard d’Estaing en efecto lanzó la operación Lamentin en Mauritania en 1977, tres años después de su llegada al poder. En cuanto a François Mitterrand, él intervino por primera vez en Chad, más de dos años después de su entrada al Elíseo (operación Manta de agosto 1983). Por su parte, Jacques Chirac autorizó la operación Aramis en Camerún en febrero 1996, nueve meses después de su elección. Finalmente, Nicolas Sarkozy decidió la intervención en la batalla de Yamena en febrero 2008 (igualmente nueve meses después de su elección) tanto para apoyar el régimen de Idriss Déby como para organizar la evacuación de los ciudadanos europeos de la capital de Chad.

Marco teórico

Aunque hoy está descartado que soldados franceses puedan participar en esta operación – nos demandamos ¿cómo serán garantizados el apoyo y la logística? – la pregunta sigue siendo si es posible concebir una guerra que continúe siendo limitada para Francia mientras que sus adversarios establecerán inevitablemente una guerra total. En otros términos, ¿la perspectiva clausewitziana de la guerra total está superada? Los nuevos cuestionamientos a la guerra de Clausewitz no aparecieron en los años post Guerra Fría. Para convencerse es suficiente regresar a los debates de los años 60 y 70 sobre el impacto de lo nuclear en una época en la cual la doctrina Malenkov excluía la posibilidad de recurrir a la guerra entre actores que poseían armas nucleares. Ya en esta época nos podíamos preguntar si los riesgos conceptuales de “ llegar a los extremos » no volvían caduco el marco de Clausewitz mientras que la sola guerra posible debía ser empujada a la periferia del sistema estratégico central. La literatura que desde 1990 ha retomado este tema debe entonces, a pesar de su interés, ser abordada conservando de manera central el carácter recurrente de este cuestionamiento.

En 1991 apareció La Transformación de la Guerra de Martin Van Creveld. Para el historiador israelí, la trinidad de Clausewitz (personas, armas, gobierno) había dejado de funcionar, pero los ejércitos occidentales continuaban queriendo considerar a sus adversarios a su imagen (mirror image) lo que los condenaba a considerarlos como salvajes. Yendo aún más lejos en el distanciamiento con el análisis de Clausewitz, John Keegan consideraba en 1993 en su History of Warfare que el hombre no es de ningún modo un animal político razonable ya que la guerra revela ante todo sus instintos. Desde una perspectiva más socio-económica, Mary Kaldor analizaba en 1999 las nuevas guerras (New and Old War, 1999) bajo un ángulo de triple ruptura. En primer lugar, su objetivo apunta a asegurar la movilización política sobre la base de las identidades. En segundo término, el terror y la violación masiva de los derechos humanos reemplaza las tácticas convencionales. Finalmente, los actores son al mismo tiempo globales y locales, públicos y privados e interactúan a escala mundial. El éxito de las reediciones (en 2005 en Estados Unidos y en 2008 en Francia) de Galula, teórico francés de la contra insurrección se inscribe en este conjunto de cuestionamientos sobre el análisis de Clausewitz, la contra insurrección busca asegurarse la victoria ganando “ los corazones y los espíritus », mostrándose mesurados en el uso de la fuerza.

Análisis

La actual puesta en duda de la contra insurrección – lo que se traducirá inevitablemente por el abandono programado del concepto de “guerra asimétrica” – se explica por las tres trampas que están relacionadas con la noción de “guerra limitada”.

En primer lugar, la guerra es una prueba de voluntad. Las dos partes comprometidas en este tipo de conflicto no son animadas por el mismo deseo de vencer. Paradójicamente, la asimetría de medios juega en favor del más débil que se beneficia de la asimetría de voluntades. Amenazado de perderlo todo, él se ve envuelto en una “guerra total” como la razón más fuerte en términos de “guerra limitada”. Así, “es el adversario el que hace la ley del otro” (Clausewitz), se entiende en consecuencia que el más fuerte – que duda ante todo llegar a los extremos – repudiará conformarse con esta regla inmutable de la guerra que determina un vencedor y un vencido.

Esta renuencia precipita entonces el segundo engaño teorizado por Mao: “la certeza del éxito de los estados fuertes los empuja a la escalada para alcanzar los objetivos bajo el riesgo de perder poblaciones o incluso parecer incompetentes”. Dado que el más débil dicta su ley al más fuerte, este último está fatalmente inmiscuido en una guerra que no es capaz de ganar. Para los ejércitos regulares, la violencia debe en efecto ser enmarcada por el jus in bello. A la inversa, las fuerzas irregulares buscan usar pocos de sus soldados y se sirven de la población civil como escudo. Por ejemplo, ellos los secuestran para forzar al adversario a la culpa. Pudiendo aceptar pérdidas no consideradas, las fuerzas rebeldes condenan a sus adversarios a la defensiva que es, lo mejor, el medio de no perder, pero que no da ninguna garantía de ganar. Finalmente, los objetivos de guerra de las fuerzas implicadas no son idénticos. Como lo constataba Raymond Aron, el más fuerte “tiene la voluntad de vencer, la parte rebelde de no dejarse eliminar o exterminar […] basta a los rebeldes de no perder militarmente para ganar políticamente”. Por lo tanto, se abre una guerra de desgaste que raramente se vuelve en favor de los ejércitos regulares cuando, cansados por las expediciones tanto lejanas como costosas, las opiniones públicas imponen un retiro sin gloria, ni victoria.

Como lo indica el autor, De la Guerra, “no sabríamos introducir un principio moderador en la filosofía de la guerra sin cometer un absurdo”. Los autores de los “horrores actuales” (discurso de Dakar del 12 de octubre 2012) y otros rebeldes, terroristas e insurgentes, piratas y asociados (nombres tomados del vocabulario colonial) tendrán como objetivo demostrar ya sea la inhumanidad o la irresolución de sus adversarios. Entre esos dos males, nosotros no podemos actualmente hacer otra cosa que elegir la segunda (lo absurdo de Clausewitz), lo que augura un mal al compromiso en preparación.

Referencias

Keegan John, Histoire de la Guerre : du Néolithique à la Guerre du Golfe, Paris, Dagorno, 1996, 497 p.

Kaldor Mary, New and Old Wars – Organized Violence in a Global Era, Stanford University Press, 2007, 2° éd., 231 p.

Van Creveld Martin, La Transformation de la Guerre, Editions du Rocher, 1998, 318 p.

Oct 5, 2012 | Defensa, Diplomacia, Norte-Sur, Passage au crible (espagnol), Seguridad

Por Josepha Laroche

Traducción: Ulises Aquino

Passage au crible n°75

Pixabay, Téhéran

Del 26 al 31 de agosto 2012, Teherán fue sede de la XVI cumbre del Movimiento de Países no Alineados (MPNA) que cuenta al día de hoy con 120 países miembros. Durante esta reunión en la cual han participado 35 Jefes de Estado y de Gobierno, la República Islámica de Irán ha tomado la presidencia del MPNA por los siguientes tres años.

En esta ocasión, Teherán ha llevado a cabo una vasta operación diplomática y mediática destinada a romper su aislamiento sobre la cuestión nuclear y a suscitar apoyos con respecto a su política pro-siria. Entre los presentes a esta reunión se encontraban, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon – a pesar de las fuertes dudas de Washington – los Presidentes y Secretarios Generales de la Liga Árabe, de la OCI (Organización de la Conferencia Islámica) y la UA (Unión Africana) así como el presidente ruso Vladimir Putin (Rusia país invitado) y los presidentes latinoamericanos Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador) y Michel Temer, vicepresidente de Brasil, país con estatus de observador.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

Recordemos que el MPNA surgió en septiembre de 1961, durante la conferencia de Belgrado. Tres jefes de Estado, el mariscal Tito (República Federativa Socialista de Yugoslavia), el coronel Nasser (República Árabe Unida/ Egipto) y Nehru (República India) jugaron un rol particularmente determinante en la creación de esta organización y aun mayor en su formación doctrinal. Se trató fundamentalmente de formar su doctrina sobre dos pilares: por una parte el anticolonialismo y por la otra la oposición a la bipolaridad. Dicho de otra manera, los no alineados (NA) se definían exclusivamente con respecto al conflicto este-oeste porque frente a la división norte-sur, los Estados miembros del MPNA se reconocen siempre – de acuerdo con la conferencia de Bandung (1955) – como los representantes y voceros del sur contra el norte.

A la vez, se negaron desde el principio a construir una estructura permanente que se convirtiera en detentora del monopolio de la formulación y la representación de los NA y, establecer así una política no alineada única y uniformada. Desde su fundación, el MPNA adopta un carácter pragmático que consiste en rechazar los sistemas de alianzas en general y los dos bloques en particular, explotando los antagonismos que existían entre los diferentes actores estatales en el marco de una política activa de mediación y de oscilación.

Así será hasta el fin de la Guerra Fría. Pero después de la implosión de la Unión Soviética y la desaparición del Bloque del Este, simbolizado por el desmantelamiento del COMECON y del Pacto de Varsovia como por la desaparición de las democracias populares de Europa Central y Oriental, el MPNA pierde lo esencial de su razón de ser. Desde entonces, ha registrado una seria decadencia. Característica fundamental de su identidad, el equilibrio del terror que estructuraba hasta ese momento las relaciones internacionales, ¿no ha cedido el lugar a una configuración mundial más fluida y caótica, desprovista de todo nexo conceptual con el NA? El movimiento conoció de esta forma varios años de atonía política y de eclipse mediático. Así, el gobierno de Teherán intenta a partir de ahora poner fin a esta situación, trabajando para otorgarle nuevamente el aura perdida desde hace algún tiempo.

Marco teórico

1. Evitar la diplomacia coercitiva establecida por los occidentales. El objetivo de una diplomacia coercitiva no consiste en ocupar un territorio, asediar a un enemigo o causarle las mayores pérdidas posibles, ver destruirlo. Al contrario, el uso de una posible coerción busca simplemente impulsar las negociaciones y regateos necesarios para concretar de la manera más rápida posible una solución pacífica. En otros términos, se trata de un poder de regateo. “El uso de la diplomacia, una diplomacia viciosa, pero una diplomacia todavía” (Thomas Schelling).

2. Suscitar una línea diplomática antioccidental. Para hacer fracasar la política de exclusión de la cual es objeto, el Irán de los Mollahs intenta federar los países miembros del MPNA alrededor de su visión obsidional y fundamentalmente antioccidental.

Análisis

La diplomacia coercitiva utilizada desde hace varios años por los países occidentales contra la República Islámica de Irán, busca sancionar el desarrollo clandestino de su programa nuclear, que viola flagrantemente el TNP (Tratado de no Proliferación, 1968) del cual forma parte este país. El rechazo persistente de Irán a suspender sus actividades nucleares sensibles, así como la de otorgar información sobre su programa nuclear han sido confirmados por múltiples reportes de la AIEA (Agencia Internacional de Energía Atómica). Igualmente, el Estado iraní se ha negado de manera reiterada a las proposiciones de negociar con los Seis (E3+3 : Alemania, Francia, Reino Unido + Estados Unidos, China y Rusia). Este bloqueo sistemático no ha dejado otra opción al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que acentuar la presión ejercida sobre Teherán y establecer sanciones (Comité de Sanciones contra Irán creado por la Resolución 1737 de la ONU). Así, por ejemplo, un severo dispositivo de embargo elaborado por los Estados Unidos y la Unión Europea ha sido establecido para aumentar la presión sobre el BCI (Banco Central Iraní) e imponer al gobierno iraní el abandono de un programa de armamento nuclear.

Frente a esta coerción de la ONU, Irán ha elaborado una respuesta en el marco del Movimiento de los Países no Alineados que consiste en hacer respaldar sus posiciones por representantes de un gran número de Estados. Teherán por ejemplo ha obtenido que la declaración final del MPNA apoye su interpretación de la cuestión nuclear, objeto de un litigio verdaderamente pesado. Dicho de otra manera – y contra el punto de vista unánime de todos los expertos – la República Islámica triunfó en hacer valer la declaración según la cual su programa nuclear tiene únicamente finalidades civiles. Por otra parte, obtuvo de los participantes el reconocimiento a manejar el ciclo nuclear completo. Así, esta toma de posiciones viene a transgredir abiertamente la prohibición puesta a Irán por los occidentales y la ONU de terminar su programa de enriquecimiento, prohibición a la cual incluso Rusia y China se han sumado.

Por lo tanto, ¿podemos considerar que se trata de un verdadero éxito diplomático obtenido por Irán, éxito que podría permitirle evitar – en un futuro próximo y en el largo plazo – el ostracismo del cual es objeto? Ciertamente no, por dos razones. En primer lugar, su preocupación política de unificar el MPNA bajo su autoridad es una simple postura y un anuncio efímero como han mostrado las divisiones sobre el asunto sirio; el presidente egipcio Mohamed Morsi no duda en oponerse públicamente a las posiciones iraníes. En segundo lugar, el MPNA ha permanecido prolongadamente debilitado desde el fin de la Guerra Fría. Actualmente pareciera más una concha vacía que una punta de lanza. De hecho, no corresponde más a la nueva estructura internacional porque la escena mundial está hoy en día cubierta por innumerables flujos transnacionales y moldeada por interacciones complejas en las cuales lo interestatal no predomina más. Finalmente el MPNA se ha convertido en un movimiento anacrónico y, a este respecto, desprovisto de crédito. Entonces, ¿cómo un Estado sin credibilidad puede esperar reconocimiento alguno?

Referencias

Hassner Pierre, “Violence, rationalité, incertitude: tendances apocalyptiques et iréniques dans l’étude des conflits internationaux”, RFSP, 14 (6), déc. 1964, pp. 1019-1049.

Levy Jack, “Prospect Theory, Rational Choice and International Relations”, International Studies Quarterly, 41 (1), 1997, pp. 87-112.

Schelling Thomas, Arms and Influence, New Haven, Yale University Press, 1966.

Willetts Peter, The Non-aligned Movement: the Origins of a Third World Alliance, Londres/New York, F. Printer, 1978.

Sep 15, 2012 | Bienes públicos mundiales, Cultura, ONU, Passage au crible (espagnol)

Por Alexandre Bohas

Traducción : Ulises Aquino Jiménez

Passage au crible n°74

Wikipédia

El saqueo de los mausoleos musulmanes perpetrados en Mali en 2012 por extremistas religiosos ha generado consternación a nivel mundial. Dada esta unanimidad sin efecto alguno, es importante examinar la especificidad de los bienes comunes de orden cultural que exigen una gobernanza renovada.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

El 4 de mayo de 2012 las tumbas de Tombuctú – catalogados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad – fueron destruidas por islamistas que juzgan la cultura de los santos musulmanes contraria al islam fundamentalista al cual pertenecen. Estos abusos se cometieron a pesar de la declaración de dichos monumentos como sitios en peligro, y la condena de estos actos por numerosos países y organizaciones internacionales tales como la UNESCO o la Corte Penal Internacional.

Recordemos que el norte de Mali, incluyendo las ciudades de Gao, Tombuctú et Kidal, están ocupadas después de varios meses por grupos armados, quienes han entrado en rebelión el 17 de enero de 2012. Estos últimos se componen de una alianza heterogénea de movimientos islámicos tales como Ansar Eddine, AQMI (Al Qaeda en el Magreb Islámico), y el MUJAO (Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental), así como los Tuaregs del MNLA (Movimiento Nacional de Libración del Azawad), excluidos de esta coalición poco después.

Para realizar su conquista territorial, los rebeldes se han apoyado en las demandas particulares de poblaciones autóctonas y las ganancias del comercio ilícito combinadas con la ausencia del Estado en la región y el caos reinante en Libia. Posteriormente han podido progresar rápidamente gracias a la desorganización y los motines al interior de las fuerzas gubernamentales de Bamako.

Marco teórico

La particularidad de ciertos bienes comunes (global commons). Contrariamente a los bienes públicos mundiales, estos pueden ser objeto de rivalidades y se caracterizan por su no exclusividad. Con el proceso de globalización cubren paulatinamente más ámbitos que aquel de lo cultural, donde están doblemente amenazados. En primer lugar, ellos cuentan con los elementos de «pasajero clandestino» (Marcur Olson) y las lógicas sub-óptimas de intereses propios (Garret Hardin). Como testimonio de una diversidad cultural y manifestación de una comunidad universal en formación, ellos simbolizan una visión del mundo que no comparte numerosos actores económicos, sociales y religiosos y a los cuales estos se oponen.

La inadecuación de las instituciones en el contexto post-westfaliano. Los organismos internacionales se muestran obsoletos en el contexto “post-westfaliano” (Richard Falk). El proceso de globalización que hace vacilar el sistema estatal establecido por los Tratados de Westfalia (1648), da lugar a una compresión del espacio-tiempo (David Harvey), una interconexión cada vez mayor (David Held), una diseminación de la autoridad (Susan Strange) al mismo tiempo que una pluralización de las esferas y de los actores mundiales (Philip Cerny). La preponderancia de violencias no estatales e identitarias, así como la emergencia de territorios que escapan a toda estructura política, testifican la incapacidad interestatal para resolver problemas mundiales. Está de más decir que muestra como caduco el conjunto de instancias fundadas sobre los Estados soberanos.

Análisis