Oct 15, 2013 | Diplomacia no estatal, Passage au crible (espagnol), Premio Nobel, Seguridad

Por Josepha Laroche

Traducción: Daniel Del Castillo

Passage au crible n°93

Source : Wikipedia

Source : Wikipedia

Mientras que desde hace varias semanas, todos los medios internacionales esperaban que la joven militante paquistaní Malala Yousufzai fuera la próxima ganadora; fue finalmente la OPAQ la que recibió, el viernes 11 de octubre, el Premio Nobel de la Paz 2013. Sin embargo, contrariamente a lo que anticipaban de manera imprudente numerosos comentadores, no hay motivo para sorprenderse por tal consagración, y menos aún para denunciar una supuesta desviación de las atribuciones. Al contrario, la nobelización de esta organización recalca una vez más la gran coherencia de la Diplomacia Nobel.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

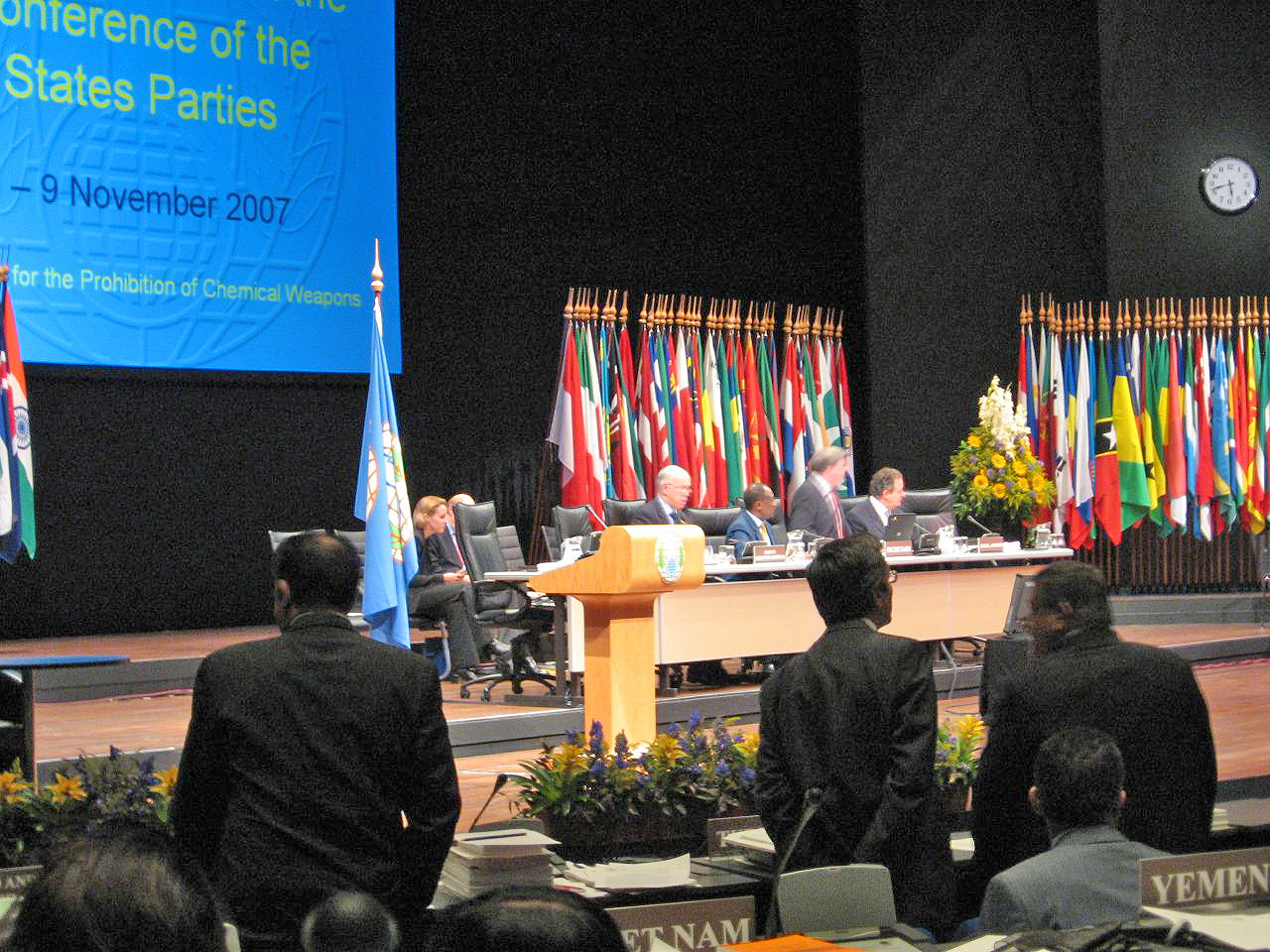

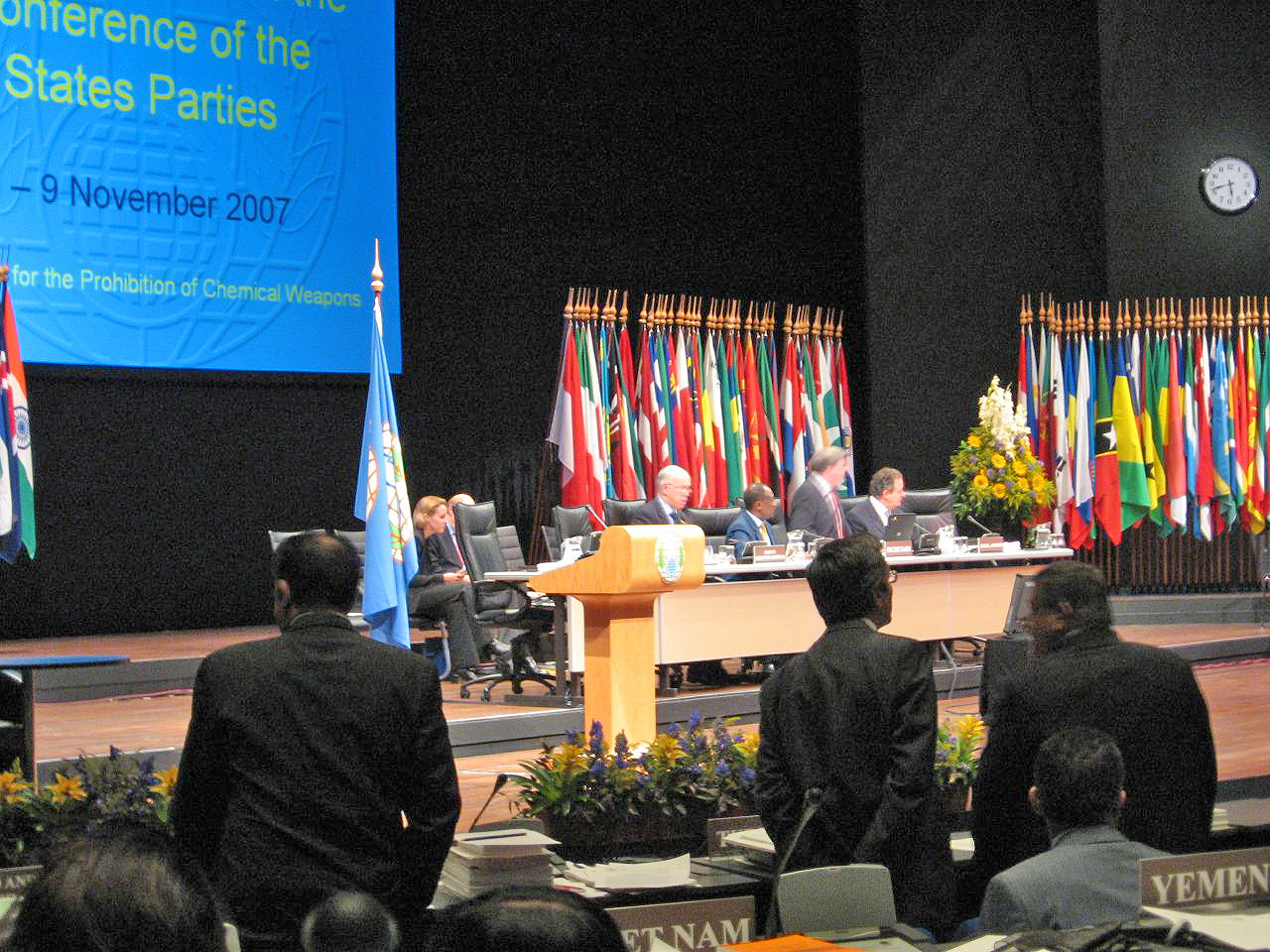

La OPAQ entró en vigor el 29 de abril de 1997, para vigilar el respeto de la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas, firmada en 1993. En este sentido, la Convención tiene como misión impedir la fabricación y el almacenamiento de armas químicas. De la misma manera, esta debe verificar la destrucción de arsenales existentes, cuando ciertos Estados se comprometen con anterioridad a eliminarlos, así como debe asegurarse que esta destrucción sea irreversible.

Basada en La Haya, la OPAQ cuenta actualmente con 189 Estados Miembros, que representan aproximadamente el 98 % de la población mundial. Corea del Norte, Egipto, Angola y Sudán del Sur no firmaron el tratado de prohibición, mientras que Birmania e Israel, por su parte, lo firmaron pero no lo ratificaron. En cuanto a Siria, este solo adhirió al dispositivo hasta septiembre pasado. Desde entonces, el país remitió un inventario de su arsenal químico a la organización internacional, la cual ya comenzó su misión sobre el territorio sirio. Es igual a afirmar que, el reciente Premio Nobel de la Paz juega actualmente un papel clave en el desmantelamiento del arsenal químico poseído por Siria y, en consecuencia, en el conflicto que se lleva a cabo allí.

Si bien interviene frecuentemente en el centro de los conflictos, la acción de la OPAQ había permanecido muy poco mediática hasta ahora. Pero ya ha intervenido en una buena cantidad de escenarios. De esta manera, recordemos que, desde 1997, esta instancia multilateral ha realizado 286 misiones de inspección en 86 Estados Miembros de la Convención, entre las cuales, 2.731 inspecciones relacionadas con la presencia de armas químicas. Sus inspectores destruyeron por ejemplo, en varios frentes, más de 58.000 toneladas de agentes químicos: ya sea que se trate de Irak, Libia, Rusia o también en los Estados Unidos. Recordemos que Albania e India destruyeron completamente sus reservas declaradas de armas químicas, desde que tomaron parte en el acuerdo por la desmilitarización.

Por primera vez en la historia del desarme multilateral, tenemos aquí una institución que funciona bien y logra establecer mecanismos de desarme internacional muy innovadores. En efecto, su cuerpo de inspectores verifica en los sitios de los acontecimientos, habitualmente dentro de una brevedad de tiempo, la realidad efectiva del compromiso de los Estados. Mientras que, durante la Guerra Fría, una buena cantidad de tratados fueron firmados en esta área, sin que fueran nunca respetados.

Marco teórico

1. La transferencia de la notoriedad mundial. Antes de su intervención sobre el tema sirio, especialmente después del ataque químico perpetrado el 21 de agosto de 2013, cerca de Damas, la OPAQ era completamente desconocida por el público en general. No obstante, esta ya trabajaba desde hacía varios años en misiones fundamentales. Al otorgarle el Premio de la Paz a la OPAQ, la Institución Nobel entonces escoge transmitirle el crédito y el aura de los cuales dispone. Le transfiere de esta forma la notoriedad mundial que representa, desde hace más de un siglo, su sistema internacional de gratificaciones. Al respecto, pone al servicio de su acción, una visibilidad mediática de la cual esta institución se encontraba hasta entonces desprovista.

2. La legitimidad de la injerencia diplomática. Muchos consideran que esta recompensa cauciona finalmente el régimen de Bashar Al-Assad, así como la instrumentalización de la OPAQ por Moscú. Por nuestra parte, insistimos en la voluntad del Comité de Oslo de invitarse por efracción, al lado de los Estados, para participar en High Politics. Al respecto, hace irrupción en el escenario mundial, al inmiscuirse en el tratamiento del conflicto sirio. Al tomar la decisión de rendir el homenaje a la seguridad colectiva y el multilateralismo; no solamente introduce estas nociones en la agenda internacional, sino que también se presenta – a través de ese golpe de fuerza simbólico – como un interlocutor obligado para con los Estados que toman parte en el conflicto. Simplemente, el Comité cuenta con la capacidad de alardear dicha intrusión diplomática, con toda la legitimidad de la cual fue dotado desde hace más de un siglo.

Análisis

Ciertamente, nos podríamos arrepentir porque la joven paquistaní Malala Yousafzai no fue recompensada. Ella simbolizaba, efectivamente, la lucha de las mujeres contra los talibanes, así como aquella a favor del derecho para todos a la educación. De igual forma, podríamos deplorar que el doctor Denis Mukwege, quien ayuda a las mujeres víctimas de violaciones en la República Democrática del Congo (RDC), no fuera nobelizado. Este ginecólogo congolés, cuyo sobrenombre es: « el hombre que repara a las mujeres », ha atendido desde hace más de quince años a 40.000 mujeres, víctimas de violaciones o violencias sexuales al Este del Congo. Ya había sido nobelizable el año pasado, acabando de escapar de muy cerca, a una tentativa de asesinato en octubre de 2012. No obstante, nada impide pensar que estas dos personas no se llevarán este trofeo en el futuro cercano, entretanto su perfil no corresponda con las exigencias del testamento que Alfred Nobel redactó el 27 de noviembre de 1895 y que ellos no correspondan con el dogma del Nobel. Pero el Nobel de la Paz no debe ser analizado con la vara ni de los criterios morales, ni de la denominada meritocracia. No nos equivoquemos, la cuestión se trata de lo político y siempre se ha tratado de esto. Más precisamente, hace referencia a una dinastía diplomática reiterada y reforzada a través de los premios. Así lo concibió el mismo Alfred Nobel. Contrariamente a lo que defienden muchos comentadores completamente errados, aquí no se trata de ninguna desviación de la Doctrina Nobel.

De hecho, desde que la decisión del Jurado Nobel favoreció al presidente Obama, se trata cada vez menos de recompensar una obra realizada. Esto no es nuevo, esta orientación siempre ha existido. Pero se confirma año tras año, que esta distinción mundial se encuentra preferiblemente al servicio de una ambición grandiosa: aquella de organizar el mundo, influyendo un camino en particular, y tratando sistemáticamente de tener un peso en la orientación de los grandes desafíos mundiales de la agenda política. Apropiándose de una ventana de oportunidad política, la institución irrumpe en la escena mundial de manera triunfante – a menos de creer en el diluvio de críticas que la acompañan – para influir en las grandes temáticas del momento con toda legitimidad. ¿Acaso no es portadora de valores universales que nadie pensaría en negarle? Esta busca entonces utilizar su notoriedad, para transmitir sus propias prioridades y valores, ahí dónde los Estados han venido demostrando, hasta este momento, su impotencia. Esta diplomacia, igual de innovadora como lo es de intervencionista, fundamentada en la política de injerencia, no se abstiene de implicar un riesgo para el Comité Nobel. Al invertir de tal manera en un proceso que ya está en curso, la institución confiere la orden de una misión al laureado, le da crédito y mandato para llevar a cabo efectivamente el proyecto del cual es portador. Sin embargo, tratándose de una obligación de resultado, luego de una carga para él, se trata aún más de una apuesta arriesgada para la institución, que compromete a largo plazo su capital de credibilidad.

Referencias

Laroche Josepha, Les Prix Nobel, sociologie d’une élite transnationale, Montréal, Liber, 2012.

Laroche Josepha, (Éd.), Passage au crible, l’actualité internationale 2009-2010, Paris, L’Harmattan, 2010, pp. 19-22 ; pp. 41-45.

Laroche Josepha, (Éd.), Passage au crible, l’actualité internationale 2011, Paris, L’Harmattan, 2012, pp. 47-52.

Oct 5, 2013 | Derechos Humanos, Passage au crible (espagnol)

Por Michaël Cousin

Traducción: Daniel Del Castillo

Passage au crible n°92

Pixabay

El 30 de junio de 2013, Vladímir Putin promulgó una ley sobre la « propaganda de las relaciones sexuales no tradicionales frente al menor ». Esta última pretende impedir a los militantes LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) utilizar el espacio público para reivindicar sus derechos, así como prohíbe « la difusión de cualquier información susceptible de despertar el interés de los menores para con este tipo de relaciones ». No obstante, esta nueva legislación produce como efecto la puesta en riesgo de la libertad de expresión y, de facto, de la libertad de prensa. Además, no solo sanciona a los ciudadanos rusos, sino que también se extiende a los extranjeros presentes sobre el territorio.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

El 27 de septiembre de 2012, una amplia mayoría del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) votó una resolución, motivada por Rusia, para la «promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante un mejor entendimiento de los valores tradicionales de la humanidad: mejores prácticas ». Este documento pone de manifiesto la profunda aversión que Moscú ha desarrollado en contra de las personas LGBTI, así como es consecuencia del rechazo a la « Declaración sobre los Derechos Humanos, la Orientación Sexual y la Identidad de Género » que se dió en diciembre de 2008.

Sin embargo, durante la votación de esta nueva disposición, el Consejo encargó al Comité Consultativo de continuar investigando sobre el papel que juegan los valores tradicionales. Las conclusiones del reporte fueron publicadas en marzo pasado. En este documento, esta instancia de la ONU avisó claramente sobre el peligro de recurrir a los valores tradicionales, sobre todo cuando los Estados buscan sistematizar o discriminar a una fracción de su población. Pero esta advertencia no impidió que la Duma votara, tres meses después, un texto legislativo que pone en la mira a las relaciones homosexuales y bisexuales, calificadas como « no tradicionales », omitiendo al mismo tiempo los Derechos Humanos.

Múltiples actores intervinieron al respecto para ejercer presión sobre el gobierno de Moscú, solicitando, por ejemplo, al Comité Olímpico Internacional (COI) que respetase e hiciese respetar su Carta Magna, la cual contiene varios artículos que protegen la orientación sexual, así como la libertad de expresión. Sin embargo, en septiembre pasado, el Comité confirmó que no privaría a Rusia de la organización de los próximos Juegos Olímpicos (JO), los cuales deben llevarse a cabo en la ciudad de Sochi, del 07 al 23 de febrero de 2014. Esto, a pesar de la persistencia del gobierno ruso en aplicar sus disposiciones liberticidas antes, durante y después de los eventos olímpicos.

Por otro lado, Rusia fue escogida para organizar la Copa Mundial de Fútbol en 2018. Debería en consecuencia respetar el artículo tercero del Código de Conducta de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), el cual protege la orientación sexual de los participantes en este evento. En lo que a esto concierne, la FIFA solicitó al gobierno ruso que aclarara su ley. Paralelamente, otras iniciativas occidentales se alzaron para contradecirla. Mencionemos, por ejemplo, el boicot a los vodkas rusos en los bares y las discotecas gays; también la creación de una página en la red social Facebook, que milita a favor del boicot de los JO en Sochi. Frente a todas estas movilizaciones, el ministro ruso del Deporte, el Turismo y la Juventud, Vitali Mutkó, declaró en agosto de 2013, no sin un tinte de provocación, que: « entre más fuerte sea Rusia, más le disgusta a algunos. Somos simplemente un país único ». No obstante, sus propósitos realizan implícitamente una amalgama entre el sistema económico del país y la organización de su sociedad civil, particularmente con la orientación sexual de cada uno. En este caso, la homofobia de Putin se constituye como una extensión de aquella que ya reinaba bajo Stalin, cuando el régimen tomaba la homosexualidad como una enfermedad inherente a la burguesía y el capitalismo.

Marco teórico

1. La construcción a-histórica y embaucadora de los valores tradicionales. Los derechos históricamente construidos como universales, se encuentran hoy en día dirigidos al conjunto de las comunidades humanas, cualquiera que sea su cultura. Pero este principio mismo de uniformización es a menudo percibido erróneamente por las poblaciones. En efecto, estas últimas se sienten tanto más amenazadas en sus representaciones, que nuevas normas internacionales les han sido impuestas. Frente a esta sensación de pérdida de referentes, se constituyen fuerzas sociales que reinventan y exaltan los supuestos valores tradicionales. Desde luego, estos movimientos contestatarios se posicionan como los voceros de las poblaciones tradicionales que habrían sido, según ellos, despojadas de su identidad. Para legitimar su postura, se apoyan en una mitología de los orígenes, supuesta panacea a los problemas económicos, sociales y culturales inducidos por el proceso de la globalización.

2. La disparidad de las movilizaciones transnacionales. Las protestas transnacionales no emanan solamente de una buena cantidad de organizaciones, sino que también a veces surgen de simples individuos que constituyen redes. Aunque, si esta desmultiplicación de los interventores refuerza a veces la acción colectiva, la mayoría de las veces conlleva a declaraciones divergentes y desemboca frecuentemente en tensiones, e incluso conflictos. El movimiento transnacional se encuentra entonces tanto más debilitado.

Análisis

Si bien Rusia despenalizó definitivamente la homosexualidad en 1993, los homosexuales son considerados hoy en día primero y antes que todo como rusos, que como homosexuales reconocidos. En realidad, desde que la lucha global contra la homofobia alcanzó vuelo, y más aún, desde la promulgación de la « Declaración sobre los Derechos Humanos, la Orientación Sexual y la Identidad de Género », Rusia decidió – como muchos otros países – mantener en vigor las disposiciones de carácter homofóbico. Esta decisión no ha cesado de deteriorar la situación, que de por sí ya era precaria, de las personas homosexuales allí.

Sin duda alguna, estas políticas represivas implementadas por la autoridad establecida influencian los valores y las preferencias de los ciudadanos. De hecho, el gobierno ruso trata de evitar de esta manera cualquier debate sobre los problemas económicos y sociales, al designar víctimas propiciatorias asociadas con una globalización satanizada. Al respecto, podemos establecer una similitud con ciertos Estados africanos como Uganda, países donde las personas homosexuales serían « caucásicos » de los cuales habría que protegerse. Finalmente, estas disposiciones punitivas nos recuerdan que miles de homosexuales fueron enviados a los gulags bajo el régimen estalinista.

Con esta nueva ley, ni los periódicos ni las asociaciones militantes podrán de ahora en adelante mencionar la existencia de las minorías sexuales. Ahora bien, la sociedad civil se muestra ya bastante debilitada por el poder autocrático establecido, de tal manera que las asociaciones que defienden a los grupos de homosexuales disponen a partir de ahora de muy poco peso político frente a éste. Sobre todo, que los vínculos entre estas entidades locales y transnacionales siguen siendo frágiles. Ninguna coordinación fue por ejemplo establecida entre los boicots y las presiones sobre las decisiones del COI o de la FIFA. Del mismo modo, las peticiones y los « kiss-in » internacionales no se integraron en una lógica de contestación global. De esto resulta que, el movimiento transnacional se agota, lo cual explica que el COI haya en consecuencia decidido organizar los JO de invierno en Sochi, como se había previsto inicialmente. Solo falta aún la decisión de la FIFA.

Referencias

« Droits des LGBT et droits humains en Russie : l’inter-LGBT interpelle le Président de la République Française et appelle à participer au rassemblement du 13 Septembre sur le Parvis des Droits de l’Homme », Inter-LGBT, 04/09/2013, http://www.inter-lgbt.org/spip.php?article1203

Laroche Josepha, Politique Internationale, 2e éd., Paris, L.G.D.J, 2000

Siméant Johanna, « 6. La transnationalisation de l’action collective », in : Agrikoliansky Éric, Sommier Isabelle, Fillieule Olivier (Éds.), Penser les mouvements sociaux, Paris, La Découverte « Recherches », 2010, pp. 121-144.

Sep 24, 2013 | Comercio internacional, Globalización, Passage au crible (espagnol)

Por Alexandre Bohas

Traducción: Daniel Del Castillo

Passage au crible n°91

Pixabay

Los debates transatlánticos sobre el libre comercio estuvieron marcados, en la primavera de 2013, por un nuevo bloqueo en el área cultural. Recientemente, un nuevo mano a mano se llevó a cabo durante las negociaciones sobre el proyecto de libre comercio entre Europa y Norteamérica. Siguiendo la insistencia de Estados como Francia, una restricción al dejar hacer, dejar pasar, fue finalmente reconocida una vez más.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

La reivindicación de una especificidad comercial tiene sus orígenes en Francia, en la discusión suscitada por los acuerdos Blum-Byrnes, firmados en 1946. Establecidos entre París y Washington, estos acuerdos ratifican el fin de las políticas francesas de apoyo cinematográfico, a cambio de la ayuda norteamericana prevista en el marco de la reconstrucción de la posguerra. En los años noventa, este tema de discordia transatlántica tuvo muchas repercusiones con ocasión de la Ronda de Uruguay y del AMI (Acuerdo Multilateral sobre Inversiones). Estas tensiones apuntan hacia dos enfoques opuestos del cine: uno que considera este último únicamente como un entretenimiento, otro para el cual el cine se inscribe completamente en el campo artístico.

Estas oposiciones conllevaron a la formación de una coalición transnacional a favor de la diversidad cultural, que agrupa tanto a Estados, como Francia o Canadá; además de actores no estatales, como los representantes de la sección audiovisual. Su acción se concentró primero en el reconocimiento de un régimen derogatorio al de la Organización Mundial del Comercio, lo cual autoriza los sistemas públicos de cuotas y el financiamiento en los sectores de la imagen. Enseguida, la coalición se empeñó en escribir este principio en el derecho internacional, con la firma de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural en 2002, después, de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales en 2005.

Marco teórico

1. La globalización de lo cultural puesta en duda. Si la globalización es entendida a partir de ahora como un proceso económico, social y político, su impacto sobre los hábitos y comportamientos sigue siendo disminuido, incluso ignorado, por el materialismo latente. Dicho impacto todavía es particularmente desestimado, a causa de las diferentes acogidas del fenómeno en cada sociedad (Liebes, Katz), la preponderancia atribuida a la comunidad nacional (Smith) y el desprecio por el poder de las narraciones económico-culturales. Además, este refuerzo de la interconexión cultural generada por las transformaciones estructurales de la esfera mundial, se traduce de manera discontinua en las prácticas, las ideologías comunes y, para algunos, en el aún frágil surgimiento, de un sentimiento de pertenencia al mismo planeta (Robertson, Beck).

2. La soberanía en la estructura del conocimiento. Establecida por los legistas medievales como el poder en última instancia, « el poder absoluto de una República » (Bodin), la soberanía constituye uno de los fundamentos de la teoría realista (Morgenthau), puesto que distingue al Estado como la unidad básica del escenario internacional. Al rechazar las relaciones de poder transnacionales que atraviesan las fronteras y unifican de manera desigual a las sociedades (Emmanuel, Wallerstein), la soberanía legitima la política de los Estados que apunta hacia una protección de la autonomía cultural. Esta se encuentra actualmente quebrantada por la globalización (Laroche, Bohas).

Análisis

El movimiento de la excepción cultural se fundamenta sobre una reivindicación de orden cultural, político y económico. Primero, apunta a salvaguardar las identidades de cada pueblo, de frente a las conmociones que ocasiona la compresión del mundo. Resulta imperativo que los valores y las normas individuales sean conservados. Simultáneamente, una gran cantidad de países consideran que la conservación de la identidad implica el sostenimiento de un centro de creación, tanto en las bellas artes, la literatura, como en lo audiovisual. No obstante, en caso de liberalización del comercio, este se encontraría aún más amenazado por la supremacía en capital de Hollywood. En segundo lugar, sobre el plano político, como lo expresaba en plena negociación de la Ronda de Uruguay (Gdansk, noviembre de 1993), el presidente francés en esa época, François Mitterrand: « lo que se encuentra en juego, es la identidad cultural de nuestras naciones, es el derecho para cada pueblo a tener su propia cultura ». Finalmente, los sectores de la imagen y sus derivados constituyen vectores de las economías mundiales materializadas e ideológicas. Dicho de otra manera, estos ejercen un dominio de tipo civilizacional, al moldear las formas de vida de los individuos.

¿Sin embargo, esta única excepción sigue siendo suficiente para preservar la cohesión de las comunidades imaginadas? En efecto, si la norma permite a algunas secciones nacionales sobrevivir, no favorece para nada el auge de la diversidad. Debemos constatar que una cantidad creciente de obras nacionales se encuentran desprovistas de público, mientras que los profesionales tienen dificultades para financiarlas. Contrariamente, los únicos contenidos difundidos por toda Europa son aquellos de las majors hollywoodenses, cuyos imaginarios siguen siendo altamente valorizados ahí. En consecuencia, estos constituyen los únicos denominadores comunes en el Viejo Continente. ¿No habría que mejor fomentar más la circulación intra-europea de los largometrajes en las salas de proyección y la televisión?

Ciertamente, como lo sacaron a la luz los pensadores posmodernos, lo cultural impregna a la sociedad de consumo a través de imaginarios y simbologías colectivas, que provienen de los estudios de cine norteamericanos. Por otro lado, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cruciales para la difusión de los saberes, se encuentran dominadas por los productos e innovaciones californianas, que reflejan esquemas de pensamiento y conceptos situados ideológicamente, pero con la pretensión de ser universales. ¿Frente a estas condiciones habría que limitarse solamente a las películas para mantener la autonomía de las capacidades de producción y distribución? Siendo que los regímenes desadaptados de cuotas y las restricciones fronterizas condenarían a las economías europeas al declive y la marginalización; estas áreas constituyen por igual terrenos en los cuales las iniciativas de la Unión Europea, basadas en las grandes compañías, los centros de investigación y las colectividades territoriales, cuentan con un amplio espacio de desarrollo y aplicación. Subrayemos que la diversidad cultural no puede concebirse únicamente en la esfera audiovisual. También debe resultar de un marco político, social y económico de tipo multipolar, en el cual los países emergentes y desarrollados formarían parte, gracias a su difusión, en la definición de los conocimientos mundiales.

Parece ser que la excepción cultural al libre comercio se establece finalmente como un principio igual de fundamental como lo es de insuficiente, para mantener la diversidad cultural, puesto que los bienes culturales dependen de sectores diversos en los cuales los operarios ya perdieron el control.

Referencias

Arrighi Emmanuel, L’Échange inégal, Paris, Maspéro, 1969.

Bauer Anne, « Libre-échange : l’exception culturelle sauvegardée », Les Échos, 15 juin 2013.

Beck Ulrich, Cosmopolitan Vision, Cambridge, Polity Press, 2006.

Laroche Josepha, Bohas Alexandre, Canal+ et les majors américaines. Une vision désenchantée du cinema-monde, 2e éd., Paris, L’Harmattan, 2008.

Morgenthau Hans, Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace, New York, McGraw-Hill, 1948.

Robertson Roland, Globalization : Social Theory and Global Culture, London, Sage, 1992.

Smith Anthony, Nations and Nationalism in a Global Era, Cambridge, Polity Press, 1995.

Wallerstein Immanuel, Comprendre le monde. Introduction à l’analyse des systèmes-monde, Paris, La Découverte, 2006.

Jun 18, 2013 | internet, Passage au crible (espagnol), Seguridad

Por Adrien Cherqui

Traducción: Daniel Del Castillo

Passage au crible n°89

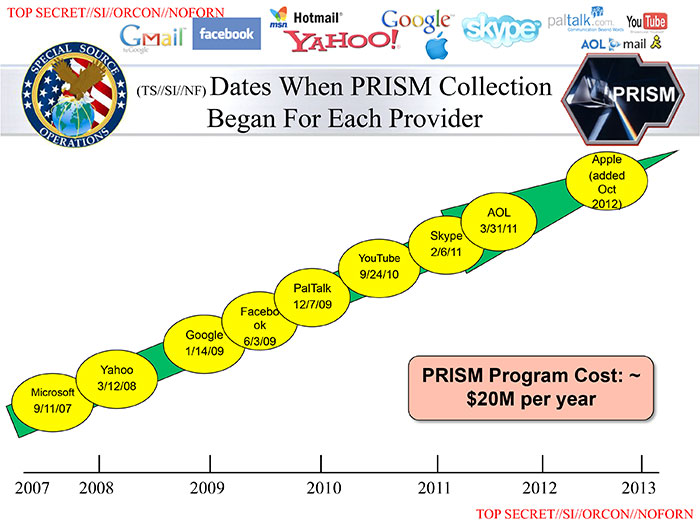

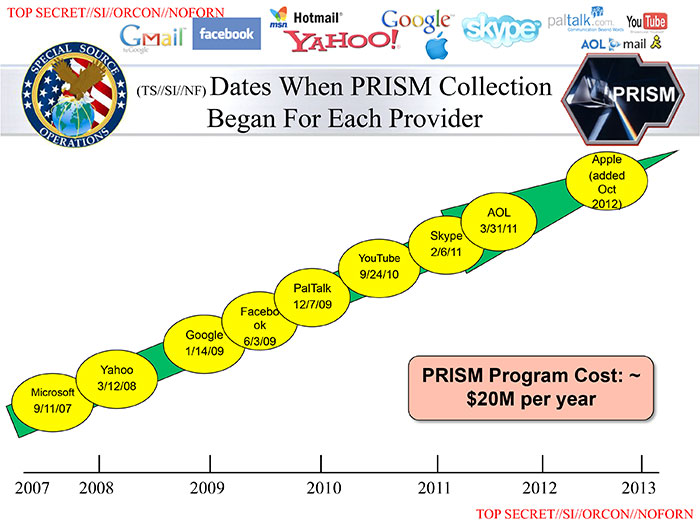

Source: Wikimedia

Source: Wikimedia

PRISM (Planning Tool for Resource Integration, Synchronization and Management), el programa norteamericano que recolecta los datos de los internautas, ocupa todas las portadas de los medios internacionales desde hace varios días. Empresas emblemáticas como Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, AOL, también el operador telefónico Verizon, brindan a las agencias de seguridad norteamericanas un acceso a sus bases de datos. En otras palabras, las llamadas telefónicas, los correos, las fotos, los videos y todos los otros datos, son actualmente almacenados por los servicios secretos norteamericanos.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

El 12 de marzo de 2013, el Congreso norteamericano declaraba que el Jefe de Seguridad de los Estados Unidos – igualmente director de la National Security Agency (NSA) y del ciber-comando -, el general Keith Alexander, establecía 13 equipos de programadores y expertos en informática, cuya misión era proteger las redes norteamericanas en caso de ataques provenientes de naciones extranjeras. Era la primera vez que la administración del presidente Obama admitía públicamente la organización y el desarrollo de una estrategia de defensa. Algunas semanas más tarde, responsables del Pentágono confirmaban a la Agencia France Presse que hackers de origen chino se habían introducido en los sistemas norteamericanos y habían accedido a cerca de 30 tecnologías de defensa, los planes de armamento de 40 programas en equipamiento militar – entre los cuales se encontraba el plan del misil Patriot –, así como del sistema antimisiles Aegis de la Navy y aviones de caza F35, F/A-18 y del helicóptero Black Hawk. Refugiado en Hong Kong desde el 20 de mayo de 2013, Edward Snowden – antiguo analista de la CIA – informó a la prensa que la Agencia de Seguridad norteamericana había pirateado las redes informáticas chinas y reveló la existencia de PRISM, creado en 2007. Éste autoriza y hace posible la recolección de información proveniente de la Internet. Entre las instituciones pirateadas, figura la Universidad de Hong Kong y su IXP (Internet Exchange Point), infraestructura física que posibilita a los proveedores de acceso a Internet, el intercambio del tráfico entre sus respectivas redes.

Marco teórico

1. Configuración. Según Norbert Elias, una configuración evoca las relaciones de interdependencia entre los individuos. Esta noción excede las aporías propias de la dicotomía clásica, tantas veces establecida por las Ciencias Sociales, entre el individuo y la sociedad. El término designa entonces las relaciones complejas de dependencia recíproca que se adelantan en una dinámica perpetua.

2. Hegemonía. Al instaurar múltiples arreglos con compañías transnacionales, los Estados Unidos fundamentan su hegemonía digital. De esta manera, el gobierno posee la capacidad de imponer sus propias reglas y acuerdos a los otros protagonistas presentes en el escenario internacional. Al respecto, el poder norteamericano debe establecer su supremacía en la Internet al proteger y reforzar el monopolio y la preponderancia de los grandes grupos norteamericanos en materia de servicios inmateriales y nuevas tecnologías.

Análisis

El desarrollo de las NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), así como la ampliación de la Internet, evidenciaron nuevos medios de comunicación e interacción. Siguiendo a Marcel Mauss, la tecnología – la disciplina que estudia las técnicas – constituye una parte importante de la sociología. Asimilar las nociones de crecimiento e impacto de las tecnologías desplegadas en las Relaciones Internacionales, nos permite en consecuencia una mejor comprensión de los cambios rápidos e intensos impulsados en el área. Actualmente, asistimos a una transnacionalización de las ideas e identidades, también de los hábitos, en espacios de sociabilidad digital por la vía de las redes sociales como Facebook, Tuiter y otros foros.

La noción de riesgo constituye un desafío político público, a tal punto que ciertas evoluciones técnicas representan un peligro potencial para los grupos sociales (Ulrich Bech). Valiéndose de dicho concepto, los Estados Unidos legitiman sus políticas de seguridad, fundamentadas en el monopolio de la violencia física legítima (Max Weber). Ahora que cada uno de nosotros puede expresarse libremente en la Internet, la información también se torna un desafío para las empresas y los Estados. Sea que se trate de la red Échelon – el sistema mundial de interceptación de las comunicaciones, administrado por los servicios secretos de los Estados Unidos, del Reino Unido, de Canadá, Australia y Nueva Zelanda – o más recientemente de PRISM, los programas de vigilancia no se revelan como un acontecimiento reciente, contrariamente a lo que se podría pensar. Al efectuar la recolección de los datos privados que transitan por las redes de las principales empresas norteamericanas, prestadoras de servicios a usuarios del mundo entero, PRISM actúa finalmente como el panóptico concebido por Bentham desde el siglo XVIII. En el centro de este dispositivo se hallan las agencias de seguridad norteamericanas en condiciones de reunir una cantidad importante de informaciones confidenciales. Al actuar en sinergia, los sectores públicos y privados trabajan ocasionalmente juntos para vigilar y recolectar los datos de los usuarios de servicios como Google o Yahoo. El programa PRISM se inscribe en este tipo de relación que mezcla las categorías y pone a trabajar un concierto de compañías privadas con la administración pública, formando de este modo una configuración de dependencia recíproca y de cooperación. Esta apertura entre lo público y lo privado pone igualmente en evidencia la aceleración del proceso de la globalización, lo cual tiene como efecto reforzar la circulación de las conductas entre actores heterogéneos. A partir de ahora asistimos entonces a una reestructuración del orden internacional, en cuyo centro las autoridades nacionales interactúan y cooperan con otros actores, de quienes se vuelven más o menos interdependientes. No obstante, este tipo de alianza resulta poco anodino ya que concurre en el refuerzo de la hegemonía norteamericana en el ciberespacio. En efecto, al conferir los medios necesarios al poder público norteamericano, en el marco de un sistema de coalición hegemónico (Gramsci), las compañías transnacionales le permiten acceder de manera privilegiada a las bases de datos de Silicon Valley. El proceso autoriza pues al Estado a emprender una política mundial de depredación clandestina de los datos personales, que resulta posible gracias al uso creciente, casi monopólico, de los servicios inmateriales provistos por las sociedades norteamericanas.

La utilización de tales métodos revela la debilidad de las libertades individuales y públicas frente a un aparato de Estado que tiende a la omnisciencia. Es la razón por la cual una asociación como American Civil Liberties Union – uno de los principales movimientos de defensa de las libertades cívicas de los Estados Unidos – hostil a la colecta de datos personales emprendida por el gobierno norteamericano, entabló una acción judicial con el fin de protestar contra este programa. Las reacciones se pusieron virulentas y perfilan desde ya algunos vínculos de solidaridad entre organizaciones y personas sin aparente nexo directo. Desde luego, observamos la formación de una amplia configuración de actores en la cual grandes grupos privados intervienen conjuntamente con el Estado norteamericano, frente a ciudadanos que son usuarios de los servicios controlados por el programa PRISM.

La vigilancia acrecentada de la Internet pone de manifiesto un fenómeno doble: el espionaje reforzado de unidades tanto micro como macro políticas. ¿Al encender las alarmas, Edward Snowden, no expuso a la luz pública la piratería a los computadores e infraestructuras chinos, como el IXP de Hong Kong? Finalmente, el fundamento de la supremacía norteamericana en el espacio digital es la relación que los Estados Unidos sostienen con el sector privado. Precisamente, se recalcan los vínculos tejidos por el poder público con las grandes compañías transnacionales, que le otorgan los medios y el rol dominante cuyo desarrollo observamos hoy en día.

Referencias

Arquilla John, Ronfeldt David, « Cyberwar is Coming! », Comparative Strategy, 12 (2), 1993, p. 141-165.

Assange Julian, « L’avancée des technologies de l’information annonce la fin de la vie privée », Le Monde, 7 juin 2013, disponible en : http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/06/07/le-fardeau-du-geek-blanc_3426437_3232.html

Mauss Marcel, Techniques, technologies et civilisation, Paris, PUF, 2012.

Mazzetti Mark, Sanger David E., « Security Leader Says U.S. Would Retaliate Against Cyberattacks», The New York Times, 12 mars 2013, disponible en: http://www.nytimes.com/2013/03/13/us/intelligence-official-warns-congress-that-cyberattacks-pose-threat-to-us.html?_r=2&

Rosenau James N., Sign J. P. (Ed.), Informations Technologies and Global Politics, The Changing Scope of Power and Governance, Albany, State University of New York Press, 2002.

Rosenau James N., Turbulence in World Politics: a Theory of Change and Continuity, Princeton, Princeton University Press, 1990.

Samaan Jean-Loup, « Mythes et réalités des cyberguerres », Politique étrangère, 4, 2008, p. 829-841.

Apr 15, 2013 | Medio ambiente, Passage au crible (espagnol), Seguridad

Por Clément Paule

Traducción: Ulises Aquino Jiménez

Passage au crible n°88

Source : Wikipedia

Source : Wikipedia

A principios del mes de abril 2013, múltiples fugas radioactivas tuvieron lugar en la región de Fukushima, siniestrada por una catástrofe nuclear ocurrida dos años antes. Según la empresa TEPCO (Tokio Electric Power Company) – el operador privado de la central dañada -, 120 toneladas de agua contaminada habrían escapado de un contenedor de almacenamiento subterráneo. Por el momento, la firma japonesa evaluará esta contaminación cercana a 710 mil millones de becquereles. Mencionemos también el reciente corte de corriente que interrumpió a finales de marzo los sistemas de refrigeración que el operador trataba de poner nuevamente en funcionamiento. Esta serie de fallas revela la profunda incertidumbre alrededor de los trabajos de aseguramiento de una zona de alto riesgo, mientras que la situación fue declarada estabilizada en diciembre 2011 con el paro en frío del sitio. Señalemos que en enero 2013, tres reactores de Fukushima Dai-ichi liberaban aún a la atmosfera isotopos radioactivos – cesio 134 y 137 – a razón de 10 millones de becquereles por hora. Entonces, la controversia sobre las consecuencias sanitarias y medio ambientales del desastre crece alimentada por las ambigüedades y las paradojas del proceso de reconstrucción.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

Clasificado en el nivel 7 de la INES (International Nuclear Events Scale) – siendo el grado máximo definido por esta escala -, la triple catástrofe del 11 de marzo 2011 suscitó inmediatamente numerosas comparaciones con la de Chernóbil (abril 1986). Recordemos que la fusión desencadenada en esta central soviética situada al norte de Kiev sigue siendo el peor evento de este tipo jamás visto. Las emisiones de radionucleidos – en particular el iodo y el cesio 137 – contaminaron entonces más de 100,000 Km2 y provocado la evacuación y reubicación de centenas de miles de personas. Citemos igualmente el accidente de Three Mile Island que ocurrió en Estados Unidos en marzo 1979: cerca de 43,000 curios de gas radioactivo fueron liberados al aire libre.

Estos tres debacles nucleares mayores presentan un punto en común, el auge de polémicas duraderas sobre sus impactos presumibles en la salud humana. A este respecto, el incidente de Three Mile Island fue objeto de un estudio publicado en 1990 por un equipo de la Universidad de Columbia. Éste concluyó la ausencia de efectos negativos en el plano epidemiológico. Pero reportes posteriores han señalado un aumento de las tasas de ciertos cánceres que golpean a la población del Estado de Pensilvania. Aún más recientemente, la evaluación de Naciones Unidas sobre la herencia de Chernóbil, publicado en septiembre de 2005, fue vivamente criticada por múltiples asociaciones que acusaron a la OIEA (Organismo Internacional de la Energía Atómica) de haber minimizado el número de víctimas.

Marco teórico

1. La débil gestión de la contaminación mundial. Varias complicaciones siguen obstaculizando las actividades llevadas a cabo por el gobierno japonés y la empresa TEPCO para frenar la crisis. Esta situación precaria constituye una amenaza permanente para el archipiélago tanto como para los BPM (Bienes Públicos Mundiales) ya que la contaminación se extendió a escala mundial.

2. Un balance incierto y controvertido. Si los efectos de la catástrofe fueron relativizados por los expertos de la ONU, el fracaso generalizado de las regulaciones parece reforzar las reacciones de desafío contra un discurso de autoridad enunciado por actores deslegitimizados.

Análisis

En primer lugar, es importante evocar las principales problemáticas que estructuran la reconstrucción de un territorio traumatizado por el cataclismo del 11 de marzo de 2011. A este respecto, si 160,000 personas fueron evacuadas fuera de la zona prohibida, la cuestión de reubicación e indemnización de los desplazados aún no está resuelta. Señalemos la fuerte movilización de la población y los colectivos locales, contrastando con la doble urgencia de las autoridades y de la industria que aparecen completamente descreditados. De tal manera que las manifestaciones antinucleares se multiplican – a la imagen de la petición Sayonara genpatsu, o “adiós a lo nuclear”, que recibió 8 millones de firmas -, esas reivindicaciones estaban apoyadas por algunas estructuras políticas. Sin embargo, el gobierno recientemente electo parece haber renunciado al proyecto de abandonar la energía atómica de aquí a 2030, proyecto presentado por el primer ministro saliente: ¿dos reactores no han sido puestos en funcionamiento desde junio de 2012? La recuperación del país sin embargo ha estado empañado por una serie de escándalos implicando firmas y organizaciones mafiosas – los famosos yakuzas – acusados de desvíos de recursos y fraudes. Por otra parte, los medios han igualmente estigmatizados las condiciones ilegales de trabajo y las violaciones repetidas de normas sanitarias: como testimonio la salida de tres mil liquidadores muy expuestos a las radiaciones. La economía japonesa sufre también los costos titánicos de la catástrofe, relacionados a los sectores particularmente siniestrados de la agricultura y de la pesca, pero también a las importaciones energéticas. En total, el sólo cierre de los reactores de la central deberá acarrear gastos estimados en 100 mil millones de dólares en cuarenta años.

Más allá del aseguramiento de las instalaciones dañadas – que implica el retiro del combustible usado por las piscinas de desactivación -, el objetivo a largo plazo continua siendo la descontaminación de los 2,400 km2 de zonas tocadas por los retumbos del accidente. Lo que corresponde a una treintena de millones de metros cúbicos de residuos – tierra, ramajes, etc. – que tratan de recolectar con el fin de someterlos a un tratamiento. Sin embargo, el almacenamiento de muchos centenares de miles de toneladas de lodo radioactivo constituye otro desafío, mientras que el reflejo NIMBY (Not in my backyard) se desarrolla en diversa localidades. Las asociaciones ciudadanas se han opuesto frontalmente con TEPCO que desea liberar al Océano Pacífico el agua contaminada – conteniendo algunos millares de becquereles por litro – bajo el argumento que no representan más un peligro significativo. Tratándose de la fauna marina, los dispositivos de control han permitido medir en numerosos peces una cantidad de cesio muy superior al umbral de 100 becquereles/kilogramo establecidos por el gobierno para los productos del mar. Así, ciertos investigadores han indicado que esas tazas se muestran mucho más elevadas que las cifras difundidas por TEPCO. A este respecto un estudio publicado en octubre de 2012 formula la hipótesis de una fuga persistente de la central que existiría desde hace 19 meses, sin eliminar así la posibilidad de una contaminación de los fondos oceánicos.

Bajo esta lógica, notamos la incertidumbre generalizada en lo que concierne a las débiles dosis de radiación de las cuales continúa siendo difícil aprender las consecuencias, en particular sobre múltiples generaciones. Desde mayo 2012, un documento de la OMS (Organización Mundial de la Salud) señalaba el impacto mundial de las emisiones radioactivas, uniéndose a ellas las observaciones del IRSN (Instituto de Radioprotección y Seguridad Nuclear). Según este organismo los rastros de radioisótopos – iodo 131, cesio 134 y 137, telurio 132 – emitidos luego del accidente habrían sido medidos sobre territorio francés desde el 24 de marzo de 2011, pero sus concentraciones continuaban 500 a 1,000 veces inferiores a las estimaciones de mayo 1989 después de Chernóbil. Esos resultados fueron confirmados por la UNSCEAR (United Nations Scientific – Committee on the Effects of Atomic Radiation) de los cuales el reporte exhaustivo consagrado a Fukushima deberá ser finalizado en octubre 2012. Un nuevo estudio de la OMS, de febrero de 2013, ha sin embargo sido criticado por Greenpeace. Esta ONG ecologista estima en efecto que ciertos datos estuvieron aminorados. Pero la agencia de la ONU ha sido también blanco del gobierno japonés, que denunció una exageración del alza localizada de tasas de cáncer. Remarquemos que esas tomas de posiciones contradictorias no hacen sino alentar la suspicacia creciente sobre actores públicos y privados del sector nuclear y de manera general sobre las normas que parecieran poco respetadas. Entonces, esta gestión controversial y relativamente caótica expone un nuevo problema de mutualización forzada de un riesgo mundial.

Referencias

Paule Clément, « De l’opacité des responsabilités à la mutualisation forcée du risque. La gestion de l’accident nucléaire par TEPCO à Fukushima-Daiichi, 11 mars 2011 », in: Josepha Laroche (Éd.), Passage au crible de la scène mondiale. L’actualité internationale 2011, Paris, L’Harmattan, 2012, pp. 17-22. Coll. Chaos International.

Site de l’IAEA (International Atomic Energy Agency) consacré à l’accident nucléaire de Fukushima : http://www.iaea.org/newscenter/focus/fukushima/ [2 avril 2013].

WHO (World Health Organization), « Health Risk Assessment from the Nuclear Accident after the 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami », 2013, consultable sur le site de l’OMS: http://www.who.int [3 avril 2013].

Apr 2, 2013 | Bienes públicos mundiales, Medio ambiente, Passage au crible (espagnol)

Por Valérie Le Brenne

Traducción: Daniel Del Castillo

Passage au crible n°87

Del 03 al 14 de marzo de 201de marzo de 2013 al 14 se llevó a cabo en Bangkok la décimo sexta Conferencia de las Partes de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) que reunió a más de 20.000 participantes venidos de 178 países diferentes. En su aniversario número cuarenta, esta manifestación se abrió con un llamado a:” la lucha contra la sobre pesca, la explotación ilegal de los bosques y la criminalidad relacionada con la explotación ilícita de especies animales”. Simultáneamente, los países firmantes retiraron del Anexo I de la Convención varios especímenes que se encuentran en vía de extinción, entre los cuales se encuentra el emblemático tigre de Tasmania.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

Organizada cada tres años desde 1976, la Conferencia de las Partes de la CITES busca representar una instancia mundial de regulación del comercio de especies animales y vegetales, con fines a preservar la biodiversidad. Para esto, se ha dotado de un instrumento de clasificación elaborado a partir de los peritajes científicos más recientes. Elaborado en tres anexos, este corpus de textos forma una pauta evolutiva de uso habitual por los Estados miembros.

Recordemos que la CITES se origina en la resolución adoptada en 1963 por la Asamblea General de la International Union for Conservation of Nature (IUCN), que preconizó la creación de una convención internacional para:”reglamentar la exportación, el tránsito y la importación de especies silvestres escasas o amenazadas”. De hecho, esta primera propuesta nace de la observación sobre la desaparición acelerada de la fauna y flora salvajes, bajo los efectos de su comercialización por poblaciones rurales en situación de pobreza. Al respecto, subrayemos que este procedimiento se inscribe plenamente en las preocupaciones medio ambientales surgidas en los años sesenta y que, desde entonces, ya prefiguraban las cumbres internacionales de los años setenta. No obstante, habrá que esperar la Conferencia de Estocolmo de 1972 para que la iniciativa sea discutida de nuevo, llegando a considerar entonces la realización de una conferencia plenipotenciaria. El 03 de marzo de 1973 ochenta países levantaron el acta de la creación de la CITES, al terminar la Conferencia de Washington.

Desde esta fecha, la cantidad de Partes participantes ha progresivamente alcanzado los 178 Estados, al lado de los cuales intervienen ONGs medio ambientales, así como empresas privadas. En la actualidad, la CITES es probablemente aún la herramienta internacional más ambiciosa en materia de preservación de la biodiversidad. De hecho, treinta mil especies animales y vegetales son objeto de medidas de protección, con una atención específica dirigida hacia ciertos especímenes llamados ”carismáticos”, como lo son el oso polar, los elefantes de África y los tiburones.

Marco teórico

1. La destrucción de un Bien Público Mundial (BPM). En tanto que BPM, las especies de fauna y flora silvestres apelan por la puesta en marcha de una gobernanza global en la cual los Estados sean los principales socios. La construcción de un multilateralismo vinculante parece entonces constituirse como la mejor vía para resguardarlas del comercio internacional que constituye, después de los daños al medio ambiente, el segundo factor de su destrucción.

2. La traba impuesta por las soberanías estatales. La elaboración de la regulación mundial se encuentra limitada por el derecho soberano de los Estados para establecer sus propios marcos legislativos; la producción normativa aparece entonces como el único verdadero instrumento de esta diplomacia de cumbres. No obstante, una cantidad creciente de ONGs medio ambientales denuncian los efectos contra producentes sobre las especies más amenazadas por el comercio ilícito.

Análisis

La realización de la décimo sexta Conferencia de las Partes de la CITES traduce la voluntad de desplegar una gobernanza global que apuntaría hacia la administración sostenible de un BPM. En este sentido, recordemos que una especie sobre cada mil desaparece por año, con una tasa de extinción de cien a mil veces más rápida que el ritmo natural. Si la degradación del medio ambiente bajo los efectos de las actividades humanas constituye el primer ataque a la biodiversidad, la sobre explotación con fines comerciales y la pesca furtiva organizada por redes criminales, representan un segundo factor cuya importancia conviene comprender. De esta manera, se estima que solamente el comercio legal de especies silvestres llega a facturar alrededor de 15 mil millones de euros al año; esto sin contar los beneficios obtenidos por la pesca y el aprovechamiento forestal.

Sin embargo, en ausencia de un Estado mundial que detuviera la legitimidad de instaurar una jurisdicción supranacional en la materia, la regulación del comercio internacional de las especies de fauna y flora salvajes no podría realizarse sin una cooperación interestatal. En consecuencia, el amparo a la biodiversidad implica la construcción de un régimen internacional que permita la puesta en marcha de dispositivos vinculantes, dado el caso que los Estados siguen siendo los principales actores capaces de regular las dinámicas comerciales dentro de las cuales se han insertado.

Desde esta perspectiva, las negociaciones llevadas a cabo durante los distintos encuentros condujeron a la elaboración progresiva de tres anexos que han conformado la herramienta privilegiada en este escenario multilateral. Este corpus de textos, basado en un trabajo científico de censo de las especies vivas, ofrece una clasificación jerarquizada de éstas según que se encuentren: en vía de extinción (Anexo I), en riesgo de extinción so falta de un control riguroso de su explotación (Anexo II), o bien que un Estado haya formulado una solicitud de protección para un espécimen particularmente amenazado en su territorio (Anexo III). A cada Conferencia de las Partes de la CITES corresponde entonces una actualización y extensión del contenido normativo de estos documentos. De manera que las especies oficialmente extintas son retiradas de estas listas, mientras nuevas especies son por ejemplo inscritas. No obstante, este último procedimiento se presta a la confrontación de múltiples intereses, en la medida que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de la Convención. Por otro lado, la existencia de varios regímenes de excepción brinda la ocasión para que ciertos Estados se sustraigan a los mecanismos de regulación, mientras que son susceptibles de ser los más interesados por estas medidas. Citemos al respecto los supuestos objetivos científicos de la caza de ballenas, en virtud de los cuales Japón cuenta con el privilegio de una autorización basada en el Anexo I de la Convención. Todo esto conduce a las ONGs medio ambientales a denunciar con virulencia la componenda a la cual se prestarían los países miembros durante las reuniones de estas conferencias.

Si bien conviene – en el estado actual de las cosas – contar con una regulación del comercio legal de las especies gracias al refuerzo de la implicación de los Estados, subrayemos que ningún componente los obliga verdaderamente. Además, la lucha contra el comercio ilícito ha sido el pariente pobre de la CITES. La extinción de varios especímenes inscritos en el Anexo I de la Convención, más la agravación de la amenaza sobre ciertas especies víctimas de la pesca furtiva, confirman la ineficiencia de este dispositivo. Más grave aún, las orientaciones de la CITES podrían incluso ser susceptibles de provocar efectos contra producentes al aumentar automáticamente el valor mercantil de las especies más amenazadas en los mercados ilegales de especies.

Referencias

Constantin François (Éd.), Les Biens publics mondiaux. Un mythe légitimateur pour l’action collective ?, Paris, L’Harmattan, 2002.

lemonde.fr, Planète, « Constat d’échec pour la défense du monde sauvage », disponible à la page : http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/03/02/constat-d-echec-pour-la-defense-du-monde-sauvage_1841752_3244.html, dernière consultation le 31 mars 2013.

lemonde.fr, Planète, « Le commerce d’ivoire qui menace les éléphants d’Afrique, a triplé en quinze ans », disponible à la page : http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/03/02/constat-d-echec-pour-la-defense-du-monde-sauvage_1841752_3244.html, dernière consultation : le 31 mars 2013.

Site officiel de la CITES, disponible à la page : http://www.cites.org, dernière consultation : le 31 mars 2013.

Mar 29, 2013 | Passage au crible (espagnol), Salud pública mundial

Por Clément Paule

Traducción: Ulises Aquino Jiménez

Passage au crible n°86

Source : Flickr Mikey

Source : Flickr Mikey

El 19 de marzo 2013, La empresa francesa Spanghero estuvo implicada en un nuevo asunto de presunto fraude: 57 toneladas de carne de oveja de origen británico – prohibidas a la importación en la UE (Unión Europea) – fueron descubiertas en sus almacenes. Recordemos que esta firma estuvo implicada un mes antes en un escándalo similar donde la carne de caballo habría sido utilizada para preparar platos cocinados con res. Por lo tanto, la controversia sobre etiquetado de este tipo de productos sobrepasa ampliamente a este actor, ya que incrimina el conjunto del sector agroalimentario en la UE. Conviene observar por otra parte la internacionalización de la polémica que se extendió en pocos días hasta Rusia, República Dominicana e incluso Hong-Kong. Principal respuesta en el corto plazo de las autoridades nacionales, la intensificación de controles ha mostrado otras fallas: citemos los millones de postres comercializados por Ikea, potencialmente contaminados por bacterias coliformes que indicarían contaminación fecal. Mientras que la incertidumbre se mantiene sobre los riesgos sanitarios relacionados a estas falsificaciones, numerosos comentaristas han podido evocar una crisis profunda del sistema agroalimentario en Europa. Señalemos también la publicación en febrero 2013 de una encuesta realizada en Estados Unidos por la ONG (Organización no Gubernamental) Oceana sobre la proveniencia de pescados puestos a la venta en una veintena de estados. Sus investigaciones señalan un problema similar de una amplitud considerable: un tercio de los especímenes analizados no corresponden a la especie mostrada en la envoltura.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la constitución e integración de la cadena agroalimentaria se desarrolló en numerosos países europeos. Este proceso se caracterizó por el auge del sector privado, en particular el de la distribución a gran escala – a la imagen de empresas como Tesco o Carrefour-, mientras que la mayoría de estados desplegaban nuevamente y de forma simultanea su acción hacia un modelo flexible de regulación. Desde entonces, se trata de un mercado oligopólico y especializado, enmarcado por múltiples niveles de reglamentaciones. Entre estas, mencionemos a escala internacional el Codex Alimentarius definido por la FAO (Food and Agricultural Organization) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) desde los años sesenta, completado por las normas ISO (International Organization for Standarization). Los actores estatales intervienen también en el mantenimiento de la seguridad alimentaria mediante las legislaciones nacionales y de agencias como la FSA (Food Standards Agency) en el Reino Unido. Finalmente, señalemos el rol creciente de la UE con la implementación del paquete de higiene – seis reglamentos comunitarios – y la creación de la AESA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) en el curso de los años 2000.

Pero a pesar de estos dispositivos, numerosos crímenes sanitarios han estallado en las dos últimas décadas, empezando por el trauma de la EEB (Encefalopatía Espongiforme Bovina) – más conocido bajo el nombre de enfermedad de las vacas locas – en 1996. Citemos igualmente los episodios de fiebre aftosa en Reino Unido en 2001 y 2007. La más reciente alerta de gran amplitud sigue siendo la epidemia de gastroenteritis y de SHU (Síndrome hemolítico urémico) causada por la sepa bacteriana Escherichia Coli 0104 H4 en 2012. Provocando cerca de cincuenta decesos en Europa, el asunto de la bacteria asesina fue precipitadamente ligado a los pepinos provenientes de España – lo que fue desmentido posteriormente -, acarreando una caída de las exportaciones así como embargos decretados por ciertos países, entre ellos Rusia. Notemos que esas crisis sucesivas revelaron las debilidades de los sistemas de control y descreditado a la industria agroalimentaria tanto como a los poderes públicos, notablemente en Francia y Reino Unido. Es bajo este marco que, los primeros descubrimientos de fraude a la etiqueta ocurren en las islas británicas desde finales del año 2012. Si las críticas se concentraron inmediatamente sobre el grupo Findus – los medios evocan incluso un Findusgate -, Las encuestas dirigidas por las autoridades han progresivamente aislado múltiples cadenas sospechosas, esforzándose en preparar un plan de acción coordinado sobre el plano Europeo.

Marco teórico

1. La imputación de responsabilidad (blaming). Por el momento, los diferentes protagonistas del escándalo no han cesado de presentarse como víctimas, incriminados por necesidad de los otros eslabones de la cadena productiva. Así, se muestra que el conjunto de este circuito opaco parece ilegitimo e incapaz de autorregularse.

2. Las debilidades de la trazabilidad. Después de la crisis de la EEB, el principio de trazabilidad emergió de manera consensual como la mejor solución para restaurar la confianza de la sociedad del riesgo en una industria que perdió credibilidad. Estas prácticas fraudulentas demuestran a la inversa la insuficiencia de ese dispositivo para asegurar la seguridad alimentaria.

Análisis

Este asunto revela en primer lugar la intensificación del proceso de desterritorialización de las actividades económicas transformando el sector alimenticio. Por esto, en este caso toda la cadena es cuestionada, desde los mataderos hasta los grandes distribuidores, pasando por los negociadores. Se trata entonces de decenas de empresas de diversas nacionalidades –Chipre, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Rumania, etc.-, lo que testifica la complejidad de un sistema dominado por las firmas transnacionales. Además, las encuestas preliminares confirman el turbio rol de los intermediarios financieros producido entre los productores de carne y la fase de transformación de los productos. Condenada por un delito similar en enero de 2012, la sociedad chipriota de comercio Draap Trading – dirigida por un trader holandés – es así citada como uno de los principales sospechosos en estos presuntos fraudes. Si este escándalo alimentario no puede ser calificado por el momento como crisis sanitaria consideremos sus efectos substanciales sobre la economía: Tesco, líder británico de la distribución a gran escala, ha visto caer brutalmente su participación en el mercado con alrededor del 30%, lo que no se había producido desde hace casi una década. Sin embargo, el ejemplo del grupo Findus, primera empresa en haber sido expuesta mediáticamente, muestra sobre todo la importancia del impacto reputacional en un clima de suspicacia generalizada. Más allá de la caída en las ventas, la imagen de esta firma – y de la cadena que ella encarna – aparece considerablemente empañada.

En este punto, remarquemos la actitud ambivalente de las autoridades nacionales en las cuales la incompetencia en materia de regulación resultó ser sorprendente. Los responsables públicos están en efecto atrapados entre la necesidad de tranquilizar a los consumidores adoptando un cierto número de medidas de investigación y de coerción, moderando un sector poderoso, habituado al auto control. Por esto, los diversos gobiernos involucrados se limitan a la acción retórica: la secretaria de estado británica del medio ambiente por ejemplo ha evocado públicamente una conspiración criminal a escala internacional, mientras que el ministro delegado francés encargado de la economía social y solidaria acusó a la sociedad Spanghero de “engaño económico”. No obstante, estas declaraciones tienden más a estigmatizar uno o varios actores percibidos como desviados que no cuestionan el sistema habiendo permitido estos desbordamientos. Algunos militantes y asociaciones ecologistas han entonces podido denunciar las potenciales colusiones existentes entre la industria y el poder político. Además de la falta de medios de las agencias públicas de regulación, los diferentes estados encuentras por otro lado dificultades en la coordinación de sus planes de acción, como testimonio las tensiones franco-holandesas.

De una manera más general, esos fraudes repetidos destacan la dilución de responsabilidades en el seno de la cadena agroalimentaria, revelando una circulación opaca y fraudulenta de los productos. Esta situación contribuye en consecuencia a fragilizar aún más el equilibrio precario construido en los años ochenta alrededor del principio de trazabilidad. Notemos sin embargo que si este dispositivo busca acercar al ganadero con el consumidor, implica también una racionalización aumentada por técnicas ya utilizadas anteriormente por las firmas, con fines de rentabilidad y estandarización. Así, la trazabilidad constituye ciertamente un medio de control, pero tiende igualmente a dirigir a su paroxismo un modelo agroindustrial que parece poco sustentable a largo plazo. En ausencia de una reforma profunda de los sistemas de regulación, las estrategias de depredación descubiertas por este escándalo parecen caracterizar un nuevo hoyo negro de la globalización económica y financiera.

Referencias

Aginam Obijiofor, Hansen Christina, “Food Safety and Trade Liberalization in an Age of Globalization”, United Nations University Press,Policy Brief (6), 2008.

Andreff Wladimir (Éd.), La Mondialisation, stade suprême du capitalisme, Paris, PUN, 2013.

Granjou Cécile, “L’introduction de la traçabilité dans la filière de la viande bovine “, Cahiers internationaux de sociologie (115), 2003, pp. 327-342.

Hugon Philippe, Michalet Charles-Albert (Éds.), Les Nouvelles régulations de l’économie mondiale, Paris, Karthala, 2005.

Site de la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) : http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/viande-cheval-dans-plats-cuisines-0 [27 mars 2013].

Feb 12, 2013 | Constructivismo, Passage au crible (espagnol), Seguridad

Por Thomas Lindeman

Traducción: Ulises Aquino Jiménez

Passage au crible n°85

Pixabay

Corea del Norte llevó a cabo, este 12 de febrero de 2013, un nuevo ensayo nuclear. Se trata del tercero después del de 2006 y 2009. La ONU anunció una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad.

El 12 de diciembre de 2012, este país había ya lanzado un misil, presentando la operación como el lanzamiento de un simple satélite. Éste había sido sancionado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El 25 de enero de 2013, Corea del Norte había incluso amenazado a Corea del Sur de un ataque militar si ésta última se adhería a las sanciones económicas de la ONU. Aunque las medidas – la congelación de activos de ciertos ciudadanos y de sus firmas presentes en el extranjero – han sido moderadas por demanda de China, las reacciones norcoreanas fueron muy violentas.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

Ayudada por la Unión Soviética, Corea del Norte apareció después de la Segunda Guerra Mundial en la oposición al antiguo ocupante japonés. Después, su régimen se emancipo progresivamente de sus protectores soviéticos y chinos y ha desarrollado un sistema político tan cerrado como autónomo. Ideológicamente aislado, el régimen norcoreano ha provocado a lo largo de los años siguientes, múltiples crisis internacionales. Además, las maniobras militares surcoreanas cerca de las costas norcoreanas fueron el origen de la confrontación militar limitada entre los dos Estados que se desarrolló en diciembre de 2010.

Marco teórico

Para los enfoques de tipo constructivista, el interés de un actor no existe en sí mismo, él es principalmente moldeado por las creencias colectivas que se construyen en las interacciones. Tratándose de los dirigentes norcoreanos, es en gran medida la defensa de un guión dramático que explica su acción heroica. En la práctica, este término de guión dramático designa una creencia fijada en una superioridad norcoreana frente a la escena internacional. Esta presentación grandiosa de ellos mismos (E. Goffman) permanece sin embargo frágil porque todo participante amenaza permanentemente y de manera potencial este relato. La diferencia entre la imagen reivindicada por los responsables políticos norcoreanos y la imagen reenviada por la escena mundial es siempre susceptible de inspirar acciones especulativas destinadas a confirmar este guión. El guión dramático cuenta con los siguientes elementos:

1. La distribución de caracteres. Cuanto más la presentación de sí mismos reposa sobre una legitimidad carismática y sobredimensionada, más riesgos deben tomar los políticos sobre el plano internacional para probar su carácter excepcional. Además, cuanto más la narración oficial se apoya sobre la imagen de inocentes agredidos – habitualmente los aldeanos, las personas de edad avanzada, las mujeres y los niños – más las opciones pacíficas pueden ser fácilmente señaladas como cobardes. Finalmente una narración en la cual algunos protagonistas son sistemáticamente cosificados y definidos como “cobardes, agresivos, insensibles”, será más voluntariamente susceptible de legitimar una venganza.

2. Las secuencias dramáticas. Cuanto más la historia nacional es presentada de manera victimaria bajo el ángulo de una simple secuencia: agresión (imperialismo japonés, imperialismo americano), sufrimiento (por ejemplo “las mujeres de confort”), réplica (guerrilla, autarquía) y, la violencia parece más justificada. Finalmente, cuanto más la fuerza militar es presentada en el guión dramático como banal, necesaria o incluso gloriosa y su legitimidad será más fácilmente apoyada. Los líderes políticos pueden involucrarse en una política conflictiva a partir de que los extranjeros desestabilicen este guión dramático ya que, una fragilidad como esa produce una pérdida de legitimidad y amenazas a la estima de los que toman las decisiones.

Análisis

La ideología oficial del Juche (sujeto) es menos ligada a la ambición dominadora que se expresa en las relaciones internacionales que a la idea según la cual Corea del Norte debe preservarse de toda influencia extranjera (el término chaju designa la independencia). Su carácter paralizado vuelve a Corea del Norte sujeto de todo cuestionamiento exterior. Recordemos algunos ejemplos que lo testifican: los celulares están autorizados en este país solamente desde 2008 y la comunicación con el exterior es imposible. Por otra parte, todo nos lleva a creer que la agresividad norcoreana proviene también de la preocupación de protegerse contra todo contagio ideológico. Así, tres simples árboles de Navidad puestos cerca de la frontera provocaron vivas tensiones entre las dos coreas en diciembre 2011. La dinastía Kim ¿no es presentada como una familia de dioses laicos divinizada por el padre fundador Kim-Jong-il y su mujer heroica Kim Jong Suk? A este respecto, el calendario norcoreano comienza con el año de su nacimiento. Pero la grandeza de poder se encuentra también materializada en la arquitectura como lo demuestra la torre Juche que mide 150 metros y es coronada por una antorcha iluminada de 20 metros, alumbrando Pyongyang. Bajo la misma lógica, el estadio del 1 de mayo posee una capacidad para recibir 150,000 espectadores, lo que lo hace el más grande el mundo. Esta presentación arrogante de ellos mismos importa para entender las provocaciones norcoreanas ya que, el nuevo líder Kim-Jong-Un tiene necesidad de probar su filiación divina frente a la elite y la población. El lanzamiento del misil del 12 de diciembre de 2012 y este tercer ensayo nuclear del 12 de febrero de 2013 deben en consecuencia ser entendidos bajo el aspecto de una puesta en escena viril de ellos. Mientras que el lanzamiento de Ariane es habitualmente grabado desde una cierta distancia, ese de Corea del Norte es captado desde muy cerca, ilustrando así más fácilmente su poder. Igualmente, la velocidad anunciada de este misil era claramente muy importante por ser de acuerdo a las leyes de la gravedad. Finalmente, el tercero es reivindicado inmediatamente de manera espectacular y provocadora porque en la visión norcoreana del mundo, los otros se presentan como agresores inmutables. Los enemigos son definidos de manera abstracta como imperialistas o dominadores. El criterio de esta calificación continúa siendo el de la clase social. Después del lanzamiento del misil y de la adopción de sanciones por parte de la ONU, el aparato militar enunció entonces ensayos múltiples y un test nuclear de un nivel más alto: tantas decisiones dirigidas contra Estados Unidos, enemigos designados de Corea del Norte.

Si la violencia es oficialmente condenada en ese país, también es banalizada. Los desfiles militares son numerosos y espectaculares, de hecho sus fuerzas militares forman, con 1.2 millones de soldados, el cuarto ejercito del mundo. Los discursos de sus dirigentes dejan pensar que el tabú de recurrir a las armas nucleares está lejos de ser interiorizado y su visión permanece claramente instrumental. Así, el jefe de las fuerzas armadas Ri Yong-Ho prometió en 2010 utilizar armas nucleares “si los imperialistas y sus discípulos infringen aunque sea un poco sobre la soberanía y la dignidad del país”.

Por razones de tipo hubris, narcisismo y de culto de la fuerza, continúa siendo difícil entonces disuadir a los dirigentes norcoreanos incluso si sus ambiciones parecen sobre todo nacionales. La capacidad de controlar la agresividad de Corea del Norte dependerá finalmente de la estrategia más o menos aguda que será desplegada contra ella.

Referencias

Cha Victor, The Impossible State. North Korea, Past and Future, New York, Ecco, 2013.

Goffman Erving, La Mise en scène de la vie quotidienne, 2 vol., trad., Paris Minuit, 1973.

Goffman Erving, Les Rites d’interaction, trad., Paris, Minuit, 1974.

Miller Steven E., Sagan Scott D., “Nuclear Power Without Nuclear Proliferation”?”, Daedalus, 138 (4), Fall 2009, pp. 7-18.

Feb 4, 2013 | África, Defensa, Passage au crible (espagnol), Seguridad

Por Philippe Hugon

Traducción: Ulises Aquino Jiménez

Passage au crible n°84

Pixabay

Una conferencia de donantes internacionales, destinada a financiar el despliegue de una fuerza africana en Malí y la reestructuración del ejército maliense, inició el martes 28 de enero de 2013 en Addis Abeba, en la sede de la UA (Unión Africana). En torno a esta organización, estuvieron reunidos la Unión Europea, Japón, Estados Unidos y la ONU. La UA mostró la necesidad de 460 millones de dólares para la MISMA (Misión Internacional de Apoyo a Malí), de los cuales 240 millones de dólares para la reconstrucción del ejército maliense y el financiamiento de las tropas de Chad. Ella se ha comprometido a aportar 10% de esta suma.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

Adoptada el 20 de diciembre de 2012, la resolución 2085 del Consejo de Seguridad aportó la legalidad y la legitimidad de la ONU. Tenía que haber una negociación política y, en ausencia de, las fuerzas malienses y africanas deben ser apoyadas por fuerzas internacionales. Pero hubo necesidad para Francia de intervenir antes de la presencia de tropas africanas (MISMA), la reconstitución del ejército maliense y la puesta en marcha de un poder legítimo en Malí. El espíritu, si no el escrito, de la resolución 2085 de Naciones Unidas fue en consecuencia respetado. La intervención legal, después de la demanda del presidente Traoré y de la resolución de las Naciones Unidas, no fue condenada ni por Argelia, ni por China o Rusia. Por el contrario, recibió el consentimiento de la gran mayoría de los malienses y de los africanos. Sólo Egipto, Túnez y Qatar la desaprobaron. Francia se encontró en primera fila y en un relativo aislamiento operacional, sin ayuda directa de la Unión Europea, a pesar del apoyo logístico de los aliados occidentales, notablemente britanicos y estadounidense (aviones de reabastecimiento, Transaal, drones y de reconocimiento).

Planeada desde hace tiempo, la intervención militar francesa y maliense (operación Serval), pareció inevitable después del fracaso de las negociaciones sostenidas en Uagadugú y el cambio de posición de Ansar Dine. La conquista de Konna por los yihadistas amenazaba en efecto la base estratégica de Sévaré y les habría permitido descender hacia Mopti y posteriormente la capital, Bamako. Además, el calendario estaba ligado al clima que impide toda operación a gran escala entre marzo y septiembre.

La intervención del 11 de enero de 2013 se tradujo en los ataques aéreos de fuerzas francesas (rafales, mirages, helicópteros) blindajes ligeros y fuerzas terrestres de 2,500 hombres (fuerzas especiales y 250 paracaidistas el 27 de enero en Tombuctú). Después de haber detenido el avance de yihadistas, controlaron el bucle del Níger secundados por las unidades malienses (Gao y después Tombuctú) y de Chad (Nidal o MNLA (Movimiento Nacional de Liberación del Azawad) estaban presentes. Los yihadistas se dispersaron hacia el norte (en su santuario del Adrar de los Ifoghas), y probablemente en el bosque cerca de Diabali, a lo largo de la frontera de países vecinos como Níger. Progresivamente, los Estados aliados de Francia (Alemania, Canadá, Dinamarca, Emiratos Arabes, Italia) apoyaron esta operación a fortiori después de la toma de rehenes en In Amenas, el 16 de enero. Las fuerzas africanas se desplegaron en seguida, particularmente las de Chad, las de Nigeria y las de Burkina Faso.

Marco teórico

1. El conflicto maliense ilustra el modelo de guerras asimétricas. En curso, enfrenta a ejércitos nacionales o multilaterales más o menos bien equipados y motivados a milicias móviles determinadas, fanatizadas, listas para la guerrilla y acciones terroristas. Estas son particularmente heterogéneas. Distinguimos 1) el MNLA compuesto de Tuareg, grupo bereber transfronterizo que es laico, pero reivindica una mayor autonomía para el Azawad, a falta de la independencia. 2) el grupo Ansar Eddine dirigido por Iyad Ag Ghali y próximo del AQMI (Al-Qaeda del Magreb Islámico) que preconiza la Sharia para Malí con una división reciente entre la tendencia yihadista y una parte más cercana del MNLA (el MIA, el Movimiento Islámico del Azawad). En cuanto a los otros grupos, citemos AQMI, el Mujao (Movimiento por la Unificación y la Yihad en África Occidental) disidente del AQMI inmerso en la economía de la droga y Boko Haram llegados del norte de Nigeria.

2. Señala igualmente la dimensión transnacional de los conflictos contemporáneos. Notemos por ejemplo las interdependencias existentes entre los circuitos mafiosos y un islamismo radical que combate la presencia occidental; ésta última ligada a la presencia de multinacionales en los sectores de hidrocarburos y minas.

Análisis

El conflicto de Malí se caracteriza por un entrelazamiento de escalas, un encadenamiento de factores y una pluralidad de actores. Encuentra sus orígenes al mismo tiempo en: 1) las reivindicaciones antiguas de los Tuareg reforzadas por el regreso de los mercenarios de Gadafi, 2) La expansión del salafismo radical y 3) la inserción en una economía criminal con – en el periodo del presidente Touré (ATT) – una colusión en el seno del aparato estatal y el ejército. En realidad, el golpe del 22 de marzo de 2012 no hizo sino acrecentar la descomposición del ejercito al punto que hoy, la descomposición del Estado maliense y de su ejército ha transformado el norte de Malí en un espacio no controlado.