Nov 9, 2016 | Environnement, Passage au crible, Réchauffement climatique

Par Philippe Hugon

Passage au crible n°148

Source: Flickr

Source: Flickr

La COP22 se tient du 7 au 18 novembre à Marrakech. Elle a pour objet de transformer en actions concrètes les principes établis par la COP21. Ce sommet se déroule alors que les climato-sceptiques ont quasiment disparu du champ scientifique. En revanche, leur thèse est défendue dans les pays industriels par certains mouvements populistes et des dirigeants politiques qui cherchent à capter des voix (Sarkozy en France, Trump aux États-Unis). Comme les précédentes, la COP22 est confrontée à la question de la dette climatique et de la répartition de son financement.

> Rappel historique

> Cadrage théorique

> Analyse

> Références

Rappel historique

La Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée à Rio de Janeiro en 1992, a été mise en œuvre en 1994 par la Conference of Parties désignée sous le nom de COP.

Le protocole de Kyoto de 1997 a représenté ensuite une grande avancée. Entré en vigueur en 2005 après avoir été ratifié par 175 pays, il a retenu la « responsabilité commune et différenciée » et a introduit le principe de droits à émettre. Mais les émergents ont été exemptés des contraintes de réduction des émissions de GES (Gaz à effet de serre). Par ailleurs, ce traité n’a pas pris en en compte les « émissions virtuelles » ou les fuites de carbone liées au commerce international. Enfin, rappelons que les États-Unis ont refusé de le ratifier. Les MDP (Mécanismes du développement propre) ont été très limités en ce qui concerne l’Afrique. Quant à la réunion de Copenhague, elle a abouti à un échec en 2009.

Au contraire, l’accord onusien sur le climat signé en décembre 2015 (COP21) a enregistré un progrès. Il s’agissait de limiter à 2 degrés le réchauffement climatique d’ici 2050, de réduire les émissions de CO2 de 50% d’ici 2100 et de 100% d’ici 2100. Ce texte a prévu a minima un financement annuel global de 100 milliards de dollars par an pour le groupe des 77. Approuvé à l’unanimité des 196 délégations, il constitue un succès diplomatique obtenu cependant au prix d’importantes concessions, auxquelles s’ajoutent des promesses non contrôlées. Certes, il repose sur des bases justes, mais il demeure flou quant aux engagements et aux mesures concrètes à réaliser. En outre, la négociation portant sur la transparence s’est soldée par un échec. Ce document a toutefois été ratifié par les grands émetteurs de GES et un nombre suffisant d’États pour entrer en vigueur.

S’il est impossible que la COP22 puisse bénéficier du même rayonnement mondial que la COP21, elle se déroule néanmoins symboliquement au Maroc, pays modèle en matière de transition énergétique. Dans cet État, l’électricité apparaît dépendante des importations à 97% alors que la consommation d’énergie croît de 7% par an. L’objectif consiste par conséquent à fournir 52% de l’électricité grâce aux énergies renouvelables et à réduire de 32% les émissions de GES d’ici 2030. De plus, 64% des dépenses climatiques sont affectées à l’adaptation et à la transition énergétique vers les ressources renouvelables (solaire, éolienne), soit 9% des dépenses globales d’investissement.

Au sein des Nations Unies, le passage des OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement) en ODD (Objectifs de Développement Durable) pour tous traduit un changement de paradigme concernant aussi bien le Nord que le Sud.

Cadrage théorique

Les Conférences climatiques renvoient à deux principales lignes de force.

1. Les stratégies déployées face aux risques climatiques. Faut-il prévenir les aléas climatiques par des stratégies proactives ou des principes de précaution ? Faut-il mettre en place des mécanismes de compensation ou favoriser plutôt l’adaptation, la résilience (capacité de répondre aux chocs) et la mitigation (atténuation des effets des dommages) ? La gestion environnementale concerne-t-elle prioritairement les acteurs locaux ou implique-t-elle l’ensemble des parties prenantes de la scène mondiale ?

2. L’absence de toute autorité supraétatique en matière climatique. Formé d’un ensemble d’États souverains, le cadre multilatéral classique apparaît peu à même de répondre aux défis environnementaux et climatiques. Il n’existe pas d’autorité supranationale ni d’organisation mondiale de l’environnement pour protéger et gérer les biens publics mondiaux.

Analyse

Il n’y a plus guère de doute dans la communauté scientifique quant à l’ampleur du changement climatique récent et futur. Le réchauffement à l’échelle mondiale est d’ores et déjà estimé en un siècle à 0,6 degré. Les phénomènes extrêmes se traduisent notamment par des sécheresses ou des inondations. Ils impliquent également la réduction à long terme des précipitations dans les régions arides. Les effets de ces aléas climatiques sont bien connus en termes de désertification, de stress hydrique, de vulnérabilité de l’agriculture, de fragilité des petites îles et des villes côtières. Enfin, ils bouleversent la santé publique et les flux migratoires à l’échelle mondiale.

Les émissions de GES ont quadruplé entre 1959 et 2014, alors que la population mondiale passait de 3 à 7,2 milliards. Elles ont augmentée de 3 à 5 tonnes par individu. On note par ailleurs un changement territorial des émetteurs. En effet, les pays développés représentaient en 1990 deux-tiers des émissions alors qu’aujourd’hui les pays du Sud – principalement les émergents – en constituent près de la moitié. En revanche, un habitant émet dans les pays du Nord 10,8 tonnes de GES alors qu’au Sud, il n’en produit que 3,5 tonnes. Pour sa part, l’Afrique subsaharienne affiche 0,87 de tonne de CO2 par habitant.

Mais ces données exprimées en termes de territorialisation des émissions doivent être corrigées de deux façons :

– Elles n’intègrent pas l’épuisement des ressources forestières (puits de carbone), des ressources énergétiques non renouvelables qui sont, pour l’essentiel, exportées. Par exemple, en Afrique, l’épargne nette ajustée (épargne nationale – (émission de CO2+ épuisement des ressources énergétiques, forestières et minérales) s’avérait négative en 2007-2009. La RDC, le Congo, le Nigeria et l’Angola témoignaient de l’épargne nette négative la plus forte.

– Elles ne prennent pas en compte l’impact du commerce extérieur et la délocalisation des émetteurs de GES dans le contexte de la mondialisation, compte tenu du contournement des normes environnementales par les firmes transnationales et du risque de dumping environnemental. De plus, il convient d’intégrer le contenu en GES des importations et des exportations puis de calculer au sein des chaînes mondiales de valeurs la composante empreinte carbone des divers segments. Reste en dernier lieu la délocalisation et l’externalisation des pollutions climatiques qui relativisent très fortement les déclarations vertueuses formulées par les territoires du Nord.

Comme les questions climatiques sont traitées indépendamment du caractère transnational des firmes, la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques se trouve largement déconnectée des négociations commerciales, notamment au sein de l’OMC, ou des accords pluri-partenariats. Il conviendrait pourtant de relier la protection de l’environnement, le commerce et l’investissement dans le cadre de la mondialisation de l’économie de marché. Or, les négociations et les accords internationaux privilégient la souveraineté nationale au lieu de prendre en compte les interdépendances existant entre les acteurs présents à diverses échelles territoriales qui vont du niveau mondial aux échelons des nations, des régions et des collectivités locales.

Par ailleurs, les transitions énergétiques diffèrent selon les stades de développement atteint par les différents pays. Les pays africains pourraient par exemple réaliser plus facilement une croissance verte grâce à la diversité de leurs partenaires, aux révolutions technologiques réduisant les coûts et à la possibilité de court-circuiter des phases, sans avoir à gérer des infrastructures lourdes fortement dépendantes des énergies fossiles. Ces passages différenciés supposeraient de s’appuyer sur des acteurs publics mais aussi non-étatiques, à la condition de bénéficier de financements ad hoc non réductibles aux transferts de fonds accaparés par des États rentiers. La COP22 doit permettre d’envisager tous ces cas de figure.

Références

Hugon Philippe, Afriques entre puissance et vulnérabilité, Paris, Armand Colin, 2016.

Nations Unies Commission économique pour l’Afrique, Vers une industrialisation verte en Afrique, New York, 2016.

Stern Nicholas, Why Are we waiting? The Logic Urgency and Process of Tackling Climate Change, Cambridge, (Mass.) MIT Press, 2015.

Nov 2, 2016 | Diplomatie non-étatique, Environnement, Passage au crible, Réchauffement climatique

Par Simon Uzenat

Passage au crible n° 147

> Versión en español

Source: © Chaos International

Source: © Chaos International

Le 5 octobre 2016, les conditions d’entrée en vigueur de l’Accord de Paris (ratification par 55 pays représentant 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre) ont été atteintes. Trente jours plus tard, soit le 4 novembre 2016, sa mise en œuvre deviendra donc effective. En conséquence, la 22e CdP (Conférence des Parties) à la CCNUCC (Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques), qui se réunira à Marrakech du 7 au 18 novembre prochains, marquera également la 1ère session de la CMA (Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement) qui installera le nouveau régime multilatéral de régulation climatique, au sein duquel les acteurs non-étatiques, et en particulier les gouvernements infranationaux, tiennent une place de plus en plus importante. Le 1er Sommet « Climate Chance », qui s’est déroulé à Nantes du 26 au 28 septembre 2016, a été organisé dans cette perspective pour affirmer et préciser leur action climatique.

> Rappel historique

> Cadrage théorique

> Analyse

> Références

Rappel historique

Le Sommet de Copenhague lors de la 15e CdP représentait la date butoir pour achever les négociations conformément au PAB (Plan d’Action de Bali) et à la Feuille de route de Bali, approuvés en décembre 2007. Son échec, douze ans après l’adoption du protocole de Kyoto, a acté la fin d’une approche contraignante et enregistré « la poursuite d’une redistribution mondiale de l’autorité politique », qui engage désormais les autorités locales. En décembre 2008, lors de la 14e CdP à Poznan, le Secrétaire exécutif de la CCNUCC, Yvo de Boer, reconnaissait déjà que « 50 à 80% des actions concrètes visant à réduire les émissions de GES (gaz à effet de serre) et quasiment 100% des mesures d’adaptation aux conséquences du changement climatique sont conduites à un niveau infra-étatique ».

Dans le cadre d’associations internationales comme CGLU (Cités et Gouvernements Locaux Unis) ou d’événements transnationaux comme le 1er Sommet mondial des régions, qui a eu lieu en octobre 2008 à Saint-Malo, les collectivités locales se sont progressivement déployées à l’échelle mondiale afin de faire entendre leur voix dans les négociations climatiques. Pour la première fois, la décision adoptée à Cancun par les États a pris en compte en 2010 leur rôle dans les politiques d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. En l’espèce, cette dernière « reconnaît que de multiples parties prenantes doivent être mobilisées aux niveaux mondial, régional, national et local, qu’il s’agisse de gouvernements y compris les administrations infranationales et locales ».

Cadrage théorique

La mobilisation transnationale des collectivités locales et le renforcement de leurs partenariats avec les autres acteurs non-étatiques relèvent de deux mouvements simultanés.

1. La dissémination de l’autorité politique. S’il n’éteint pas les conflictualités territoriales qui caractérisaient le système westphalien, le processus de mondialisation laisse place à une concurrence accrue entre gouvernements locaux. Il s’agit pour eux de conquérir des parts du marché global, grâce à des stratégies de nature entrepreneuriale, comportant une double dimension politique et économique. Leur répertoire d’action revêt en effet une forme syncrétique qui combine la diplomatie classique, à l’exception notable du recours à la force militaire, et certains des outils d’interpellation et d’action propres aux ONG et aux firmes transnationales. C’est dans cette perspective qu’il convient désormais de situer les débats sur le multilatéralisme qui, « loin de se réduire à la description d’une nouvelle configuration interétatique, désigne plutôt l’émergence d’une nouvelle gouvernance mondiale, fragmentée et hybride ».

2. La nouvelle division internationale du travail climatique. Alors que le protocole de Kyoto n’impliquait que les pays industrialisés, mentionnés à l’Annexe I, en vue de réduire leurs émissions globales de GES dans des proportions et un calendrier très précis, l’Accord de Paris engage aussi bien les pays développés, les puissances émergentes que les PED (Pays En Développement) sur la base de leurs contributions volontaires, les INDC (Intended Nationally Determined Contribution). Les principaux leviers d’action climatique relevant principalement des acteurs non-étatiques au regard de leurs compétences (collectivités locales et entreprises), ces derniers acquièrent par conséquent un rôle important dans la définition et la mise en œuvre des stratégies nationales et, partant, internationales de développement climato-résilientes.

Analyse

Si l’Accord de Paris conforte le septième principe de la Déclaration de Rio (1992) relatif aux « responsabilités partagées et différenciées » des États, il traduit surtout le renversement du paradigme de l’action collective porté par la CCNUCC et qui était principalement fondé sur les travaux du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat). L’approche interétatique et normative qui prévalait avec le protocole de Kyoto a laissé la place à des initiatives décentralisées, « sans contraintes », organisées autour d’un objectif global déterminé par l’expertise scientifique (limiter la hausse de la température à 2°C d’ici 2100 et si possible 1,5°C) s’apparentant au plus petit dénominateur commun, au point que certains, comme François Gemenne, évoquent le passage « de la coopération à la coordination ».

Ce processus de récolement s’inscrit dans un plus vaste mouvement à l’œuvre depuis le virage climatique post-Copenhague – initié à Cancun et acté à Paris – qui offre de nombreuses fenêtres d’opportunités aux acteurs non-étatiques, et singulièrement aux autorités locales. Les synergies avec les autres grands accords multilatéraux sur le développement, indispensables pour leur réalisation effective, font par ailleurs l’objet d’appels répétés de la part de ces mêmes acteurs, comme l’illustrent les déclarations adoptées à l’issue des récents événements internationaux qu’ils ont organisés, comme le Sommet mondial « Climat & Territoires » à Lyon en juillet 2015, le 1er Sommet des élus locaux pour le climat à Paris dans le cadre de la 21e CdP ou encore celui de Nantes en septembre 2016. Articulés autour de la sécurité humaine et de la priorité donnée à la reconnaissance de droits à la fois individuels et collectifs, ces textes transnationaux entérinés par les acteurs étatiques renforcent la légitimité des acteurs non-étatiques, et notamment des gouvernements locaux au plus proche des attentes exprimées par les citoyens, à agir et revendiquer un rôle croissant sur la scène mondiale en général et au sein de l’arène climatique en particulier.

Le plan d’Actions Lima-Paris (devenu Global Climate Action Agenda) et la nomination de champions de haut niveau prévue à la partie IV de l’Accord de Paris témoignent ainsi de la volonté d’associer plus étroitement acteurs étatiques et non-étatiques portée par les Parties et les instances onusiennes, les unes pour décomposer les responsabilités (et donc les points de tension), les autres pour démultiplier les engagements climatiques et optimiser les résultats attendus. La présence de la championne française, Laurence Tubiana, durant les trois jours du Sommet de Nantes, et le soutien affiché de la championne marocaine allaient clairement dans ce sens, en ajoutant un canal officiel de médiation avec les agents centraux de la négociation. La déclaration de Nantes reconnaît en l’espèce que « la mobilisation [des acteurs non-étatiques] ne sera efficace que si elle s’appuie sur le dialogue renforcé avec les États et les instances onusiennes ».

Le lancement de la plateforme numérique NAZCA (Non-state Actor Zone for Climate Action) lors de la 20e CdP en traduit la réalité opérationnelle : cette dernière enregistre « les engagements à l’action climatique des entreprises, villes, gouvernements régionaux, les investisseurs et les organisations de la société civile ». Sur les 5305 structures recensées actuellement, les collectivités locales en représentent 47,7%, à parité avec les acteurs privés. Cet équilibre se vérifie également sur le nombre d’engagements (pour un total de 11615) alors que l’écart se creuse nettement dès que l’on adopte un regard plus qualitatif : sur la période pré-2020, le secteur privé pèse 88,6% contre 9,8% pour les gouvernements locaux. Les données fournies appellent une analyse approfondie mais confirment d’ores et déjà les différentiels de moyens et de temporalité qui permettent de mieux comprendre la mise en place des coalitions hybrides (eau, air, alliance solaire internationale

) qui se sont données à voir lors du Sommet de Nantes afin de faire valoir, après des États-Parties, leurs points de vue dans la perspective de la 22e CdP. En cela, ces « entités non-Parties intéressées » participent activement à une dynamique de reconfiguration partielle de l’arène climatique qui, tout en tendant à rapprocher les acteurs non-étatiques du cœur de la négociation, les tient à distance des décisions.

Références

Aykut Stefan C., Dahan Amy, Gouverner le climat ? 20 ans de négociations internationales, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2014.

Betsill Michelle M., Corell Elisabeth (Eds.), NGO Diplomacy : The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations, Cambridge (Mass.), MIT Press, 2008.

Petiteville Franck, Placidi-Frot Delphine (Éds.), Négociations internationales, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2013.

Setzer Joana, Environmental Paradiplomacy: the Engagement of the Brazilian State of São Paulo in International Environmental Relations, Thèse LSE, juin 2013, consultable à l’adresse : http://etheses.lse.ac.uk/839/1/Setzer_Environmental_paradiplomacy.pdf

Uzenat Simon, « Un multilatéralisme sans contraintes. Les engagements des États dans le cadre de Copenhague », Passage au crible (15), 18 fév. 20

Fév 22, 2016 | Biens Publics Mondiaux, Environnement, Nord-Sud, Passage au crible, Réchauffement climatique

Par Weiting Chao

Passage au crible n° 141

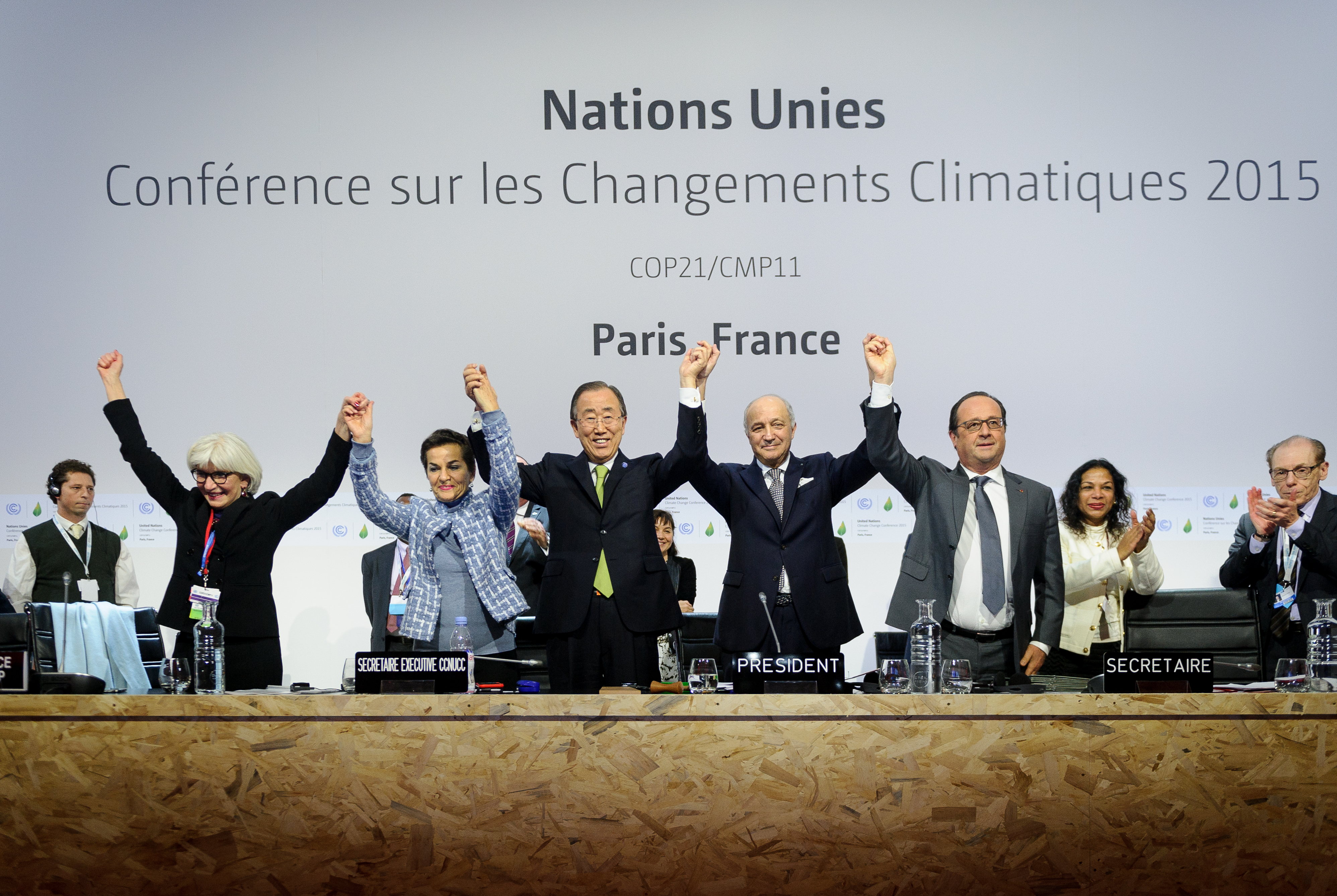

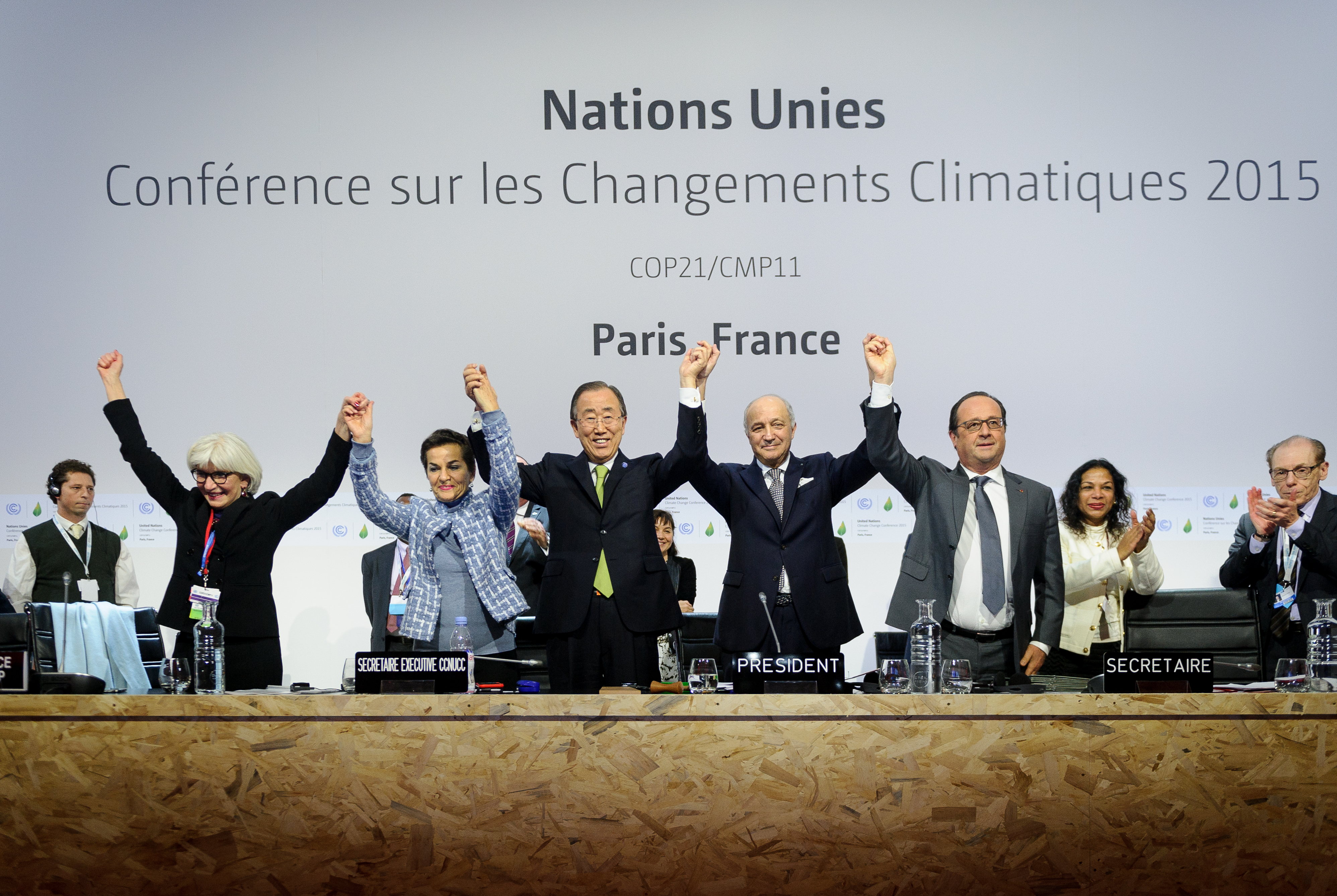

Source: Flickr

Source: Flickr

Le 30 novembre 2015, s’est ouverte au Bourget la conférence de Paris sur le climat, dite COP21. Elle a réuni 147 chefs d’État, des négociateurs représentant 195 pays et près de 50 000 participants. Le 12 décembre, un accord universel remplaçant le protocole de Kyoto a été finalement adopté. Les États parties prévoient de contenir la hausse des températures mondiales bien en dessous de 2°C et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels.

> Rappel historique

> Cadrage théorique

> Analyse

> Références

Rappel historique

Le réchauffement de la planète représente aujourd’hui l’une des plus grandes menaces pour la survie de l’humanité. Afin de régler ce problème, la CCNUCC (Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques) a été signée en 1992 par 153 pays. Dans le respect de l’équité, ce document a défini pour les puissances industrialisées et celles en développement, le principe de responsabilités communes et différenciées. Cinq ans plus tard, les signataires de la CCNUCC ont adopté le Protocole de Kyoto, premier instrument mondial contraignant les pays développés à réduire leurs émissions de GES (Gaz à Effet de Serre). Or, en 2001, invoquant une atteinte au développement de l’économie américaine, les États-Unis ont refusé de le ratifier. Le protocole est cependant entré en vigueur après la ratification de la Russie en 2005. Comme il devait expirer fin 2012, la période post-Kyoto a été envisagée dès ce moment. Selon la feuille de route signée en 2007 à Bali, les États auraient dû finaliser un nouveau texte à Copenhague en 2009 (COP 15). Mais si ce sommet a bien réussi à réunir un grand nombre de dirigeants, d’ONG et de sociétés civiles, aucun progrès significatif n’a été constaté. À Copenhague, le document final a été négocié à huis clos par un petit groupe comprenant les États-Unis et les pays émergents dits BASIC (le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Inde et la Chine). Toutefois, il n’a pas été adopté. Lors de la COP 18, qui s’est tenue à Doha en 2012, le Protocole de Kyoto a donc dû être prolongé jusqu’en 2020, tandis que l’adoption d’un nouveau traité a été reportée à l’année 2015.

Deux semaines avant l’inauguration de la COP21, le 13 novembre 2015 Paris a été frappé par des attaques sans précédent qui ont fait 130 morts et 352 blessées. En raison des menaces terroristes, la sécurité a été renforcée dans le monde entier et le maintien de la COP21 a même été remis en question. Mais, malgré toutes ces difficultés, le sommet s’est déroulé sans incident.

Cadrage théorique

1. Un modèle de régulation conjointe. Au sein des négociations sur le climat, on observe des hiérarchies de puissance. À ce titre, l’ONU représente un système d’interdépendance asymétrique entre acteurs inégaux. Les règles s’y reconstruisent en permanence, au vu des résultats de l’action et de la non-action. Selon Marie-Claude Smouts, dans ce type d’organisation, il existe deux catégories de régulation, deux rationalités qui s’affrontent et se confrontent. La première émane de joueurs dominants qui détiennent le pouvoir de forger des règles et de les faire adopter pour mieux maîtriser le jeu collectif. Quant à la seconde, elle émane d’acteurs subordonnés. Ces derniers s’efforcent d’établir des stratégies de dérobade et de contournement afin de peser tout de même sur la décision finale.

2. La déterritorialisation et la reterritorialisation Nord-Sud. Dans l’après-Guerre froide, le principe de territorialité a subi de profondes mutations. Le territoire étatique a été remis en cause par des flux matériels et immatériels à caractère transnational. Ces derniers résultent de l’allègement du contrôle des frontières et de l’affaiblissement des contraintes spatiales et logistiques. Il s’ensuit une déterritorialisation des échanges internationaux qui a mené à une reconfiguration de la gouvernance dans plusieurs domaines (sécurité, écologie, immigration, santé, etc.). Or, lors des récentes négociations multilatérales sur le réchauffement climatique, cette logique est entrée en contradiction avec le classique clivage territorialisé Nord-Sud, ce qui a freiné l’adoption d’un accord global. En effet, la menace climatique suppose de gérer l’atmosphère comme un bien commun, ce qui dépasse la notion classique d’appropriation territoriale.

Analyse

La conférence de l’ONU sur le climat représente une importante opportunité pour les États. En 2015, l’UNFCCC était ratifiée par 195 pays. Dans les négociations multipartites, la diversité et l’hétérogénéité des acteurs s’ajoute à l’hégémonie des États-Unis. À cet égard, cette puissance a refusé de ratifier le Protocole de Kyoto invoquant une atteinte au développement de sa propre économie. À l’évidence, la non-action d’un pays dominant diminue considérablement l’efficacité de l’autorité publique sur la coopération internationale. De plus, de nombreux pays ont décidé de ne pas participer à la deuxième phase du Protocole (2013-2020). Par ailleurs, après 2000, l’émergence des BASIC a modifié la donne. La Chine est ainsi devenue le plus gros émetteur de CO2 au monde, dépassant en 2006 les émissions des États-Unis. À Copenhague, les deux grandes puissances et les pays émergents ont fragilisé le mécanisme de confiance instauré au sein de l’ONU, ce qui a d’autant plus érodé les négociations. En raison de ce climat tendu, l’Accord de Copenhague n’a pas été adopté par la CCUNCC, alors même qu’il n’était pourtant pas juridiquement contraignant pour les parties.

D’autre part, pendant les pourparlers, les pays subordonnés ont tenté de faire valoir leurs propres positions par la mise en œuvre d’un « jeu itératif » qui a contribué à pacifier les conflits entre les membres. Dans ce cadre, les participants ont recherché des opportunités pour parvenir à satisfaire leurs intérêts sur certains dossiers. Mais en retour, ils ont dû faire des concessions dans d’autres domaines. Une impression d’éternel recommencement s’est par conséquent dégagée de cette séquence. Cette logique a donc obligé la COP21 à parvenir à des engagements réciproques. Rappelons que l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5°C et le terme de « pertes et dommages » évoqués initialement par l’Alliance des petits États insulaires ont été intégrés à l’accord de Paris. Cependant, dans un premier temps, ces principes ont été fortement désapprouvés par les États-Unis.

Il convient de souligner que ce document représente le premier accord universel dans lequel tous les pays développés, ainsi que les PED acceptent des obligations destinées à gérer leurs émissions de GES. De ce point de vue, le mode traditionnel de gouvernance Nord-Sud a été réajusté en fonction des menaces liées au changement climatique. Il s’agit d’un mouvement de déterritorialisation et de reterritorialisation qui affaiblit les contraintes de localisation. Par exemple, un rapport du GIEC (Groupement Intergouvernemental d’Experts sur le Changement Climatique) indique que le changement climatique représente désormais la première cause des conflits régionaux et des migrations humaines forcées. En outre, le processus de déterritorialisation s’associe également aux politiques communes que les pays s’engagent à respecter pour la stabilité économique et pour la synchronisation de grands défis sociaux. Les parties se sont fixé un objectif à long terme réellement ambitieux (en dessous de 2°C) qui suppose un effort commun. Il soulève la question des financements. À ce titre, l’accord de Paris fixe l’obligation aux pays développés de fournir un financement aux pays pauvres afin de les aider à lutter contre le réchauffement climatique. A partir de 2020, 100 milliards de dollars leur seront donc octroyés chaque année. En outre, les pays en développement sont invités à les financer également sur la base du volontariat.

Cet accord universel entrera en vigueur une fois que les 55 pays comptant pour au moins 55% des émissions mondiales auront déposé leurs instruments de ratification. Cependant, ce texte a adopté l’INCDs (INDCs, Intended Nationally Determined Contributions) pour les réductions des émissions de GES des États. Avec la mise en vigueur de ces moyens, les pays déterminent volontairement leurs contributions en fonction de leurs capacités, du contexte économique et de leurs priorités nationales. Autrement dit, ce traité très ambitieux, n’est au demeurant guère contraignant sur le plan juridique. À l’avenir, si l’on espère un effet performatif, il faudra donc surtout compter sur les attentes respectives des acteurs qui sont parvenus à imprimer leur marque.

Références

Aykut Stefan C. et Dahan Amy, Gouverner le climat ? 20 ans de négociations internationales, Presses Paris, Science po, 2015.

Chao Weiting, « Le triomphe dommageable des passagers clandestins. La conférence de Doha », in: Josepha Laroche (Éd.), Passage au crible, l’actualité internationale 2012, Paris, L’Harmattan, 2013, pp. 111-115.

Smouts Marie-Claude (Éd.), Les nouvelles relations internationales : pratiques et théories, Paris, Presses Paris, Science po, 1998.

Sep 20, 2015 | Environnement, Passage au crible, Réchauffement climatique

Par Stefan C. Aykut

Passage au crible n° 133

Source: Wikimedia

Source: Wikimedia

En décembre 2015 se tiendra à Paris la 21e conférence des parties à la Convention climat (COP21). Annoncée comme événement majeur de la gouvernance globale sur l’environnement, elle doit conduire à un accord international pour faire face au réchauffement climatique. La montée de cet enjeu à l’agenda international représente plus de vingt ans de négociations depuis la conférence de Rio en 1992. Or, les concentrations de gaz dans l’atmosphère, responsables de l’effet de serre, ont atteint un niveau record en 2013. Selon le cinquième rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), il s’avère fort probable que le réchauffement climatique dépassera le seuil critique dangereux des 2°C supplémentaires. Comment expliquer cet échec patent?

> Rappel historique

> Cadrage théorique

> Analyse

> Références

Rappel historique

On peut schématiquement distinguer trois grandes phases dans ce dossier. La première débute par la signature de la Convention climat en 1992 et marque l’émergence du régime climatique. Après la chute du mur de Berlin, un monde régi par la coopération entre États semble en effet possible. En 1997, le protocole de Kyoto assigne des objectifs chiffrés de réduction des émissions de GES (gaz à effet de serre) aux pays développés et aux économies en transition. Il introduit trois « mécanismes flexibles » fondés sur l’idée d’utiliser les forces du marché pour réaliser ces diminutions à moindre coût. La deuxième étape s’ouvre en 2001 avec la décision des États-Unis de ne pas ratifier le protocole de Kyoto. L’Union européenne prend alors les rênes des pourparlers et le protocole de Kyoto entre en vigueur en 2005, sans les États-Unis. Dès lors, on assiste à la montée en puissance des PED (pays en développement) et des sujets qui les concernent. En premier lieu, l’adaptation aux changements climatiques, mais aussi les transferts technologiques et financiers nécessaires pour les mettre sur une trajectoire de développement moins carbonée. Cette phase se clôt par le fiasco de la conférence de Copenhague en 2009, qui devait pourtant mener à la signature d’un traité remplaçant le protocole de Kyoto. L’accord minimaliste qui en résulte consacre une nouvelle donne, dans laquelle les émergents et la puissance américaine imposent leurs choix, tandis que l’Europe se retrouve marginalisée.

Après Copenhague, la période post-2012 témoigne d’un double impératif. D’une part, il conviendrait de signer, jusqu’en 2015, un nouveau texte qui engloberait tous les acteurs étatiques et entrerait en vigueur en 2020. D’autre part, il s’agirait d’élaborer un arrangement qui couvrirait la période allant jusqu’en 2020. L’objectif étant d’éviter un trou dans les efforts de réduction et de soutien financier aux PED. À la veille de la COP21, rappelons que plusieurs fois déjà, la conception gestionnaire et apolitique du tous ensemble de cette gouvernance s’est heurtée brutalement à des événements, plus ou moins éloignés du processus climatique – guerre américaine en Irak, crise financière de 2008, conférence de Copenhague en 2009 –, qui ont fait voler en éclats les illusions d’une prise en main efficace et commune du climat.

Cadrage théorique

1. Le régime climatique

En relations internationales, la notion de régime désigne des « arrangements politiques, traités, organisations internationales, ensemble de procédures juridiques, etc. » qui structurent l’échiquier mondial autour d’un sujet donné (Krasner, 1983; Keohane, 1984). La notion renvoie aussi à d’autres univers disciplinaires. Elle est ainsi utilisée dans la littérature foucaldienne pour décrire l’ensemble des dispositifs culturels, institutionnels ou autres qui forment un « régime de vérité » (Foucault, 2001: 160; Leclerc, 2001). Quant à l’étude des sciences et techniques, elle cherche à capturer des « modes de production des savoirs scientifiques » contemporains, imbriqués dans des enjeux politiques et économiques (Gibbons et al., 1994; Pestre, 2003). Appliquées au problème climatique, ces différentes acceptions se superposent pour caractériser un système complexe d’arènes et d’institutions qui a réuni des États et des parties prenantes de plus en plus nombreux. Celui-ci a suscité de nouvelles pratiques de recherche et instauré des procédures d’évaluation et de validation. Il a vu s’affronter en outre des intérêts économiques et des enjeux politiques variés. Enfin, il a établi des relations particulières entre sciences, expertise, politiques et marchés.

2. Un « schisme du réel »

Dans son grand ouvrage sur l’éducation politique, le politiste allemand Oskar Negt (2010) introduit la notion de « schisme du réel » pour décrire sur le plan analytique les signes précurseurs des grandes crises constitutionnelles, masqués par la continuité apparente du processus démocratique. Partant des exemples de la République romaine avant le Principat, et de la République de Weimar avant la prise de pouvoir par les nazis, Negt constate que ces phases se caractérisent par la coexistence de deux formes de légitimité. La première tient au processus démocratique, fondé sur les règles de civilité et de bienséance, ainsi que sur la rhétorique et le débat parlementaire. Quant à la seconde, elle repose sur le pouvoir militaire, la violence et l’occupation des places publiques. Le hiatus – Negt parle de Wirklichkeitsspaltung, ou schisme du réel, une notion empruntée à la psychologie – s’accentue alors progressivement. Cependant, les citoyens continuent d’aller voter alors que la façade démocratique reste intacte, ce qui rend d’autant plus difficile la perception des signes précurseurs des cataclysmes à venir.

Analyse

Un hiatus assez analogue semble à l’œuvre dans la gouvernance climatique. Ce schisme s’est historiquement constitué à la fin des années quatre-vingt-dix, lorsque le courant néoconservateur a imposé ces choix aux États-Unis, misant sur la puissance militaire et rejetant le multilatéralisme . En 1997, la célèbre résolution Byrd-Hagel du Sénat traduit une hostilité envers un traité qui imposerait des efforts aux Américains sans engagements « comparables » des PED (Senate 1997), tandis que dans les guerres du Golfe (1990 et 2003) et en Afghanistan (2001), Washington protège ses enjeux vitaux, en termes de sécurité et d’approvisionnement pétrolier, tout en permettant la poursuite inchangée de l’American way of life. Ni la signification profonde de ces conflits, ni la décision brutale des Américains de quitter le processus n’ont fait l’objet d’une analyse substantielle.

Cet enclavement des négociations s’analyse aussi à un niveau plus structurel. En suivant les recherches sur l’enchâssement des régimes internationaux (Oberthür et Stokke, 2011), on note que celui qui concerne le climat interfère avec d’autres, dotés d’un fonctionnement propre et d’institutions spécifiques. Une dimension cruciale du schisme relatif aux négociations climatiques tient au fait que ces dernières restent soigneusement séparées de ces autres institutions. Ainsi par exemple, l’OMC, une organisation centrale dans la gouvernance du commerce mondial, n’établit aucune différence entre les activités polluantes et non-polluantes, ce qui favorise par conséquent une globalisation économique très carbonée. Par ailleurs, en matière de développement, la Banque mondiale continue à financer massivement les grands projets infrastructurels et une industrialisation peu soucieuse de l’environnement. Plus important encore, l’approche de Kyoto revient à séparer deux régimes de l’énergie. En effet, elle organise les discussions et mesures autour du CO2 et des autres GES (les questions d’output), et non sur l’extraction et la combustion des ressources énergétiques (les questions d’input). Or, en ciblant les émissions au lieu de s’attaquer aux modes de développement économique, aux règles du commerce international ou bien encore au fonctionnement mondial du système énergétique, le régime climatique a établi des « murs coupe-feu » (Altvater, 2005: 82) entre le climat et les autres régimes.

Un schisme sépare donc deux réalités. D’une part, il existe un monde caractérisé par la globalisation économique et financière, l’exploitation effrénée des ressources d’énergies fossiles et une concurrence féroce entre États. D’autre part, nous constatons une sphère des négociations et de la gouvernance qui s’en trouve de plus en plus déconnectée. Or, la conférence de Paris ne pourra réussir que si elle engage un processus de prise de conscience qui mettrait fin à ce cloisonnement et la méconnaissance d’autres grands enjeux qui interfèrent en contrecarrant le peu d’avancées observées dans les négociations.

Références

Altvater Elmar, Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen, Münster, Westfälisches Dampfboot, 2005.

Foucault Michel, Dits et écrits, Paris, Quarto Gallimard, 2001.

Gibbons Michael, Nowotny Helga, Limoges Camille, et al., The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, London, Sage, 1994.

Keohane Robert O., After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1984.

Krasner Stephen D., (Éd), International Regimes, Ithaca, Cornell University Press, 1983.

Leclerc Gérard, « Histoire de la vérité et généalogie de l’autorité », Cahiers internationaux de sociologie, 2 (111), 2001, pp. 205-213.

Negt Oskar, Der politische Mensch. Demokratie als Lebensform, Göttingen, Steidl Verlag, 2010.

Oberthür Sebastian et Stokke Olav Schram, (Éds), Managing Institutional Complexity: Regime Interplay and Global Environmental Change, Cambridge, MA, MIT Press, 2011.

Pestre Dominique, Science, Argent et Politique. Un essai d’interprétation, Paris, Inra, 2003.

Nov 25, 2014 | Biens Publics Mondiaux, Environnement, Passage au crible

Par Weiting Chao

Passage au crible n°119

Source: Wikimedia

Source: Wikimedia

Le 21 septembre 2014, des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans les grandes villes du monde entier en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Dirigé principalement par l’ONG Avaaz-Le Monde en Action, le rassemblement s’est structuré dans 158 pays autour de plus de 2700 événements. Par ailleurs, il a mobilisé de nombreux politiciens, experts et célébrités tels que le Secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon, l’ancien vice-président américain Al Gore, le maire de New York Bill de Blasio, l’anthropologue Jane Goodall, le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius, la ministre française de l’Ecologie Ségolène Royal, et l’acteur américain Leonardo DiCaprio.

> Rappel historique

> Cadrage théorique

> Analyse

> Références

Rappel historique

Les discussions sur le thème de la gouvernance climatique ont débuté à la fin des années quatre-vingt afin de répondre aux données scientifiques sur le changement de la composition atmosphérique. La Convention-cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) – qui visait à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) – a été signée à l’issue du Sommet mondial de Rio de 1992. Se fondant sur la CCNUCC, le Protocole de Kyoto a été adopté en 1997 et est entré en vigueur en février 2005. Ce dernier représente le seul accord mondial imposant des obligations contraignantes aux pays industrialisés. Cependant, la décision des États-Unis de refuser de le ratifier en 2001 s’est avérée préjudiciable pour sa mise en œuvre. C’est pourquoi, la signature de tout nouveau traité dans la phase post-Kyoto s’avère toujours aussi difficile. Selon la feuille de route signée en 2007 à Bali, les États auraient dû finaliser un nouvel accord à Copenhague en 2009 (Conference of the Parties, COP 15). Or, malgré des attentes et des pressions élevées, notamment des sociétés civiles, aucun progrès significatif n’a été constaté lors de ce sommet. En décembre 2012, lors de la conférence tenue à Doha (COP 18), le Protocole de Kyoto a été prolongé jusqu’en 2020, tandis que l’adoption d’un nouvel accord universel a été reportée à l’année 2015. Pendant la COP 19 qui s’est réunie à Varsovie en 2013, les ONG environnementales ont pour la première fois boycotté la conférence pour dénoncer l’immobilité du processus et la suprématie des grandes entreprises dans le cours des négociations.

Le 23 septembre 2014, plus de 120 chefs d’État et de gouvernement se sont réunis à l’occasion d’un sommet de l’ONU à New York en vue de relancer le projet d’un véritable accord pour une entrée en vigueur en 2020. À deux jours du sommet, des contestations se sont organisées à travers le monde, comme à Londres, Berlin, Paris, Stockholm, Rome, New Delhi, Melbourne ou encore Rio de Janeiro. Des milliers de citoyens ont défilé avec les ONG. À New York, la plus grande marche jamais organisée a réuni plus de 300 000 participants, répartis en six grands groupes revendiquant chacun des thèmes distincts. En première ligne figuraient les représentants des populations les plus vulnérables et les plus frappées par le changement climatique.

Cadrage théorique

Les dynamiques individuelles. Il s’agit de réseaux d’individus ordinaires, mobilisés à travers leur collectif d’appartenance. Selon James Rosenau, si l’on examine le paramètre individuel, on note que le sentiment de soumission et de loyauté des individus et des groupes à l’égard des autorités étatiques s’affaiblit. En revanche, on constate que dans le même temps, leur capacité à s’émouvoir et à se sentir concernés par un problème international s’accroît. Aujourd’hui, force est donc de souligner que le système interétatique coexiste avec un fonctionnement multi-centré. Nous sommes entrés dans une période de « turbulences mondiales » où les citoyens qui occupent parfois une place déterminante sur la scène mondiale. Ces phénomènes illustrent une révolution des aptitudes à s’engager. En conséquence, ces dernières nous invitent à réévaluer le rôle de chacun en prenant en considération ce que Rosenau qualifie de mixing micro-macro.

La notoriété internationale. Elle renvoie à des personnes qui, en raison de leurs qualités personnelles ou de leurs compétences, utilisent leur prestige et leur notoriété pour s’impliquer dans des questions internationales, parfois au point de concurrencer les États. Ce concept proche du citoyen altruiste, est évoqué également par Rosenau.

Analyse

Malgré les difficultés de mise en place de nouvelles mesures pour traiter du réchauffement climatique, le niveau de prise de conscience a considérablement augmenté depuis les années quatre-vingt-dix. Grâce à l’initiative d’ONG, d’experts internationaux et de medias, les citoyens s’engagent davantage en matière de politique environnementale. Souvent, lors des conférences, des manifestations et des activités citoyennes ont réussi à accélérer les processus de négociation. Rappelons que déjà pendant la COP15 à Copenhague en 2009, environ 3000 personnes se sont rassemblées à l’extérieur du Bella Center où se déroulait la rencontre, afin de tenir une « Assemblée du peuple » avec les ONG et d’autres représentants. Incontestablement, l’impact de ce paramètre individuel s’est accentué ces dernières décennies avec Internet. En effet, cette technologie permet à des millions de personnes, partageant les mêmes opinions de s’unir rapidement au point de former une puissante dynamique collective. Ainsi, Avaaz n’est par exemple pas une ONG environnementale, mais une plateforme mondiale de réseaux individuels présentant les caractéristiques d’un mouvement faiblement institutionnalisé et sans autorité hiérarchique. Sa force vient en fait bien plutôt de son potentiel de regroupement qui permet de mutualiser et mettre en synergie le combat de nombreuses ONG, de communautés et d’individus en réseaux. Cette union collective constitue alors la meilleure garantie d’efficacité pour se faire entendre d’États condamnés de plus en plus souvent à rechercher le dialogue avec leurs citoyens. Ce nouveau type de coopération est traité comme une stratégie spécifique visant à optimiser les projets de réduction des émissions de CO2 et d’adaptation au changement climatique.

Parmi les manifestants, les personnes se distinguant par leur renommée et leurs savoirs ne constituent pas pour autant des spécialistes du changement climatique, mais une élite internationale bénéficiant d’une forte visibilité médiatique. Au point que dans certains cas, elles exercent même une autorité plus puissante que bien des gouvernants. Ces individus – tels que le Secrétaire général des Nations unies, le maire de New York ou encore telle ou telle star du cinéma hollywoodien – sont en mesure de mobiliser leur capital symbolique sur la scène internationale. Ils tirent leur légitimité non seulement d’eux-mêmes, mais aussi de l’institution qu’ils incarnent. Leur engagement auprès du mouvement international Avaaz témoigne de leur capacité d’action en faveur de la lutte contre le changement climatique. Ainsi, l’acteur Leonardo DiCaprio, désigné « messager de la paix« , s’est-il vu conférer par l’ONU un crédit symbolique et institutionnel lui permettant d’interpeller les peuples. De même, en marchant avec les citoyens frappés par les aléas climatiques, ces célébrités ont diffusé au monde un message d’urgence à agir face à cette menace planétaire.

Cette récente mobilisation sans précédent des sociétés civiles vise à rappeler aux chefs d’État qu’ils doivent s’attaquer de manière significative au changement climatique. Désormais, des millions d’individus capables d’agréger leurs actions peuvent exercer des effets parfois majeurs sur des États de plus en plus contestés et affaiblis. Lors de la réunion qui se tiendra à Lima en décembre 2014, la première ébauche d’un accord mondial devra être élaborée afin d’être approuvée à Paris par tous les pays, lors du sommet de 2015.

Références

Chao Weiting, « Le triomphe dommageable des passagers clandestins. La conférence de Doha », in: Josepha Laroche (Éd.), Passage au crible, l’actualité internationale 2012, Paris, L’Harmattan, 2013, pp. 111-115.

Weiting Chao, « Le boycott des ONG, une diplomatie offensive. La conférence de Varsovie sur le réchauffement climatique », in: Josepha Laroche (Éd.), Passage au crible, l’actualité internationale 2013, Paris, L’Harmattan, 2014, pp. 143-147.

Le Monde, « New York fait ville pleine contre le réchauffement climatique », 22 sept. 2014.

Laroche Josepha, Politique Internationale, 2e éd.,Paris, L.G.D.J Montchrestien, 2000, pp.176-201.

Rosenau James, Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity, Princeton, Princeton University Press, 1990.

Ford Lucy, « Challenging Global Environmental Governance: Social Movement Agency and Global Civil Society », Global Environmental Politics, 3 (2), 2003, pp.120-134.

Source: Flickr

Source: Flickr