Mar 28, 2012 | Uncategorized

Por Yves Poirmeur

Traducción: Ulises Aquino

Passage au crible n°62

Pixabay

El 3 de febrero de 2012, el jemer rojo Kaing Guek Eav, conocido como Duch, fue condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad, violaciones graves a las Convenciones de Ginebra, homicidio y tortura por las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya. En los años 70, dirigió en Phnom Penh el Centro de Detención Secreto S-21. Este fallo agrava la pena de 35 años de reclusión pronunciada en primera instancia y anula las reparaciones que habían sido otorgadas al interesado por su detención ilegal efectuada por el tribunal militar camboyano entre 1999 y 2007. Esta sanción se presenta bastante tardía porque surge más de treinta años después de la muerte, entre 1975 y 1979, de al menos 12,272 personas en la prisión bajo la responsabilidad de Duch. Sin embargo, ella resulta ejemplar y marca un progreso en la lucha contra la impunidad de los autores de los crímenes internacionales más graves.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

La creación de las Cámaras Extraordinarias encargadas de juzgar a los altos mandos de Kampuchea y los principales responsables del genocidio que tuvo cerca de dos millones de víctimas, fue posible al término de una evolución en las relaciones, particularmente caóticas, entre los poderes políticos. Los Acuerdos de París (1991) privilegiaron primeramente la reconciliación nacional y previeron la integración de los jemeres rojos a la vida política, en lugar de llevarlos ante la justicia. En vista del fracaso de este proceso, que culminó con la “criminalización de la pandilla de Kampuchea Democrática” (Ley del 7 de julio de 1994), la adhesión al poder de uno de sus jefes (Ieng Sary) indultado por el rey y la condena de Pol Pot por su propio ejército (junio 1997) el gobierno de Camboya, en busca de legitimidad internacional, solicitó la ayuda de la ONU para juzgar a los dirigentes de los jemeres rojos. Esta demanda fue aceptada por la Asamblea General de Naciones unidas (Resolución 52/135 del 12 de diciembre de 1997). La creación de un tercer TPI además de los dos ya instituidos por el Consejo de Seguridad para juzgar a los responsables de las violaciones al derecho internacional humanitario en Yugoslavia (TPIY, 1993) y del genocidio en Ruanda (TPIR, 1994) no contaba con el visto bueno de las autoridades camboyanas que quería conservar el control de su justicia penal por razones de seguridad nacional y ya habían, para tal efecto, promulgado una ley instituyendo las Cámaras Extraordinarias (10 de junio de 2011). Además, se enfrentaba a la oposición china y a la reticencia de los Estados a tener que financiar un tribual internacional suplementario, que no podía encontrar un fundamento jurídico en la existencia de una amenaza contra la paz y la seguridad (Carta, Art. 41), en razón de la antigüedad de los crímenes concernientes.

Marco teórico

1. Una justicia negociada. A diferencia de los Tribunales Penales Internacionales creados unilateralmente por el Consejo de Seguridad (Capítulo VII), los tribunales penales internacionalizados reposan sobre un fundamento contractual. Suponiendo la existencia de un Estado con el cual la ONU puede negociar la creación de tribunales penales especializados en la persecución de crímenes internacionales estrictamente circunscritos, el acuerdo bilateral fija, según el caso, las reglas de: 1) su creación, 2) su funcionamiento, 3) su financiamiento y 4) determina los derechos y las obligaciones respectivas de los contratantes. La negociación presenta el inconveniente de ser lenta, pero ofrece la ventaja de llevar al estado a suscribir un conjunto de obligaciones substanciales concernientes al funcionamiento de la Corte y las reglas de derecho penal. Se aplican estos criterios al imponer altos costos legales a cambio de ayuda internacional y la legitimidad que en este caso le confiere.

2. La internacionalización de tribunales penales nacionales. Las Salas Especiales dependen del sistema judicial camboyano. Sin embargo, la ONU está estrechamente asociada a su administración y funcionamiento. La organización tiene a cargo la mayor parte de sus gastos e interviene en la designación de algunos de sus miembros, lo que genera los tribunales mixtos.

Análisis

Al final de un largo proceso de negociación entre Camboya y el Secretario General de la ONU, un acuerdo bilateral sobre las modalidades de la cooperación internacional para, “el juicio, conforme al derecho camboyano, de los autores de crímenes cometidos durante el periodo de Kampuchea Democrática” fue firmado el 6 de junio de 2003. Fruto de un compromiso, esta justicia internacionalizada se caracteriza fundamentalmente por una mezcla generadora de ambigüedades. Estas aparecen en primera instancia en la composición y gestión de las Salas Especiales que son dirigidas por una Oficina de Administración con un director camboyano y un director adjunto designado por la ONU. Están constituidas por un tribunal de instancia de cinco jueces, tres camboyanos y dos extranjeros y de una Cámara de Apelación de la Corte Suprema compuesta de siete miembros, cuatro camboyanos y tres extranjeros. Las investigaciones y los juicios dependen respectivamente de dos jueces de instrucción y dos procuradores de los cuales uno es camboyano y el otro extranjero. Los jueces y los procuradores son designados por decreto real. El juez de instrucción, los procuradores y los jueces internacionales son elegidos por el Consejo Superior de la Magistratura de entre tres listas establecidas por el Secretario General de la ONU. Aunque los jueces internacionales son minoría y no tienen la presidencia de ningún órgano encargado de juzgar, las decisiones no pueden ser tomadas sin el aval de al menos uno de ellos ya que, están regidos por la mayoría cualificada de cuatro jueces en primera instancia y cinco en apelación. Sea cual sea la situación, ellos no pueden bajo ninguna circunstancia imponer su criterio sin el apoyo de al menos dos jueces camboyanos, lo que genera dudas sobre la independencia de estos tribunales, sobre el nombramiento de los cuales, las autoridades locales conservan el control. Finalmente, una Cámara de Cuestiones Preliminares resuelve los eventuales desacuerdos entre los procuradores o los jueces de instrucción.

Esta hibridación controla también el derecho que aplican estos tribunales. No son competentes solamente en crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra tal como lo define el derecho penal internacional, sino también, a titulo subsidiario, de infracciones de derecho común previstas por el código penal camboyano de 1956 al que la ley que los ha instituido (Art. 3) se refiere, particularmente el homicidio, la tortura y las persecuciones religiosas. En razón de la limitación de sus competencias ratione personae solamente a los « altos mandos » y «principales responsables », esta extensión de las incriminaciones otorga la ventaja de permitir juicios contra ellos cuando los elementos constitutivos de crímenes internacionales no se reúnen. Pero bajo la necesidad de cambiar las reglas de prescripción establecidas en el momento de la comisión de los delitos, contradiciendo el principio de la irretroactividad del derecho penal. En cuanto al proceso penal que se sigue, depende del derecho procesal camboyano, bajo la reserva que él se sujeta a los principios del derecho internacional, especialmente a las reglas de derecho a un juicio justo. Si la condena de Duch testifica el innegable interés de los tribunales internacionalizados para luchar contra los crímenes internacionales más graves, las modalidades de institucionalización de Salas Especiales revelan la capacidad de la política a dejar una gran espacio para la impunidad.

Referencias

Martineau Anne-Charlotte, Les Juridictions pénales internationalisées. Un nouveau modèle de justice hybride ?, Paris, Pedone, 2007 ; Boyle David, Lengrand Julie, “Le retrait des négociations pour un tribunal mixte au Cambodge”, Actualité et droit international, mars 2002 ; Ung Boun-Hor “Le drame cambodgien : des victimes en quête de justice”, in : Gaboriau Simone, Pauliat Hélène (Éds.), La Justice pénale internationale, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2002.

Mar 17, 2012 | Medio ambiente, Passage au crible (espagnol), Salud pública mundial

Por Valérie Le Brenne

Traducción: Daniel Del Castillo

Passage au crible n°61

Wikimédia

El 13 de febrero de 2012, el Tribunal de Gran Instancia (TGI) de la ciudad de Lyon (Francia) juzgó que la empresa norteamericana Monsanto era responsable por la intoxicación de un cerealista en la región de Poitou-Charentes por el pesticida “Lasso”, prohibido en Francia desde el 2007. El tribunal solicitó una experticia con el fin de establecer el monto de los daños y perjuicios que la firma deberá pagar a la víctima. En Francia, esta primera condena podría hacer jurisprudencia, si otros procesos relacionados con el uso de este producto son dados a conocer.

Este asunto, que se suma a numerosos escándalos sanitarios asociados a la firma norteamericana, realza la cuestión de la regulación de los productos fitosanitarios.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

En el 2004, el agricultor inhaló los vapores tóxicos al verificar un balde en su explotación agrícola. Después de este incidente, los análisis médicos revelaron una intoxicación por mono-cloro-benceno, un disolvente presente en el pesticida. En el 2008, la Mutualidad Social Agrícola (MSA) estableció una relación de causalidad entre éstos trastornos neurológicos y la utilización del producto fitosanitario, lo cual condujo a un reconocimiento de su invalidez como enfermedad profesional. Desde entonces, el cerealista se embarcó en un proceso de responsabilidad civil contra el gigante norteamericano, actuar que le ha valido el título de portavoz de las víctimas de pesticidas en Francia.

Recordemos que, durante los años sesenta, los demógrafos señalaron el incremento de la población mundial y advirtieron sobre los riesgos de una escasez alimentaria. Desde entonces, el objetivo que apunta hacia el aumento de los rendimientos agrícolas se impuso en todas las sociedades occidentales. Con el impulso de los gobiernos nacionales, los cultivadores lanzaron entonces importantes inversiones, con el fin de modernizar su actividad. De este modo, la Revolución Verde se tradujo por una mecanización de la producción, la concentración de las tierras, el uso de insumos sintéticos, la selección e hibridación de los cultivos.

Fundada en 1901 en San Louis, Misuri (Estados Unidos), la firma norteamericana Monsanto representa el ejemplo emblemático de una empresa que supo sacar provecho de este contexto para alzarse al rango de mayor en el sector agro-químico. Sin embargo, la reputación mundial del grupo se ve regularmente manchada por escándalos sanitarios y medio ambientales.

Marco teórico

Reiteremos dos lineamientos importantes:

1. La aceleración tecnológica. Con el fin de anticipar el incremento de las necesidades alimentarias, las empresas agro-químicas desarrollan productos destinados a mejorar los rendimientos agrícolas. De esta manera, éstas contribuyen al proceso de “aceleración tecnológica”, tal como fue analizado por Susan Strange. Simultáneamente, dichas empresas se encargan de áreas de la vida social que otrora se encontraban reservadas al actor estatal, y reducen en consecuencia sus capacidades de regulación.

2. La regulación “fallida”. La denuncia de múltiples escándalos sanitarios cometidos por los “actores libre de soberanía”, según la expresión de James Rosenau, condujo progresivamente al surgimiento y difusión de normas en materia de gobernanza global de los productos fitosanitarios. No obstante, la persistencia de conflictos de intereses entre lógicas de mercado y desafíos sanitarios se muestra como el origen de un déficit de precaución, así como de una inadecuación de los mecanismos de regulación estatal.

Análisis

La condena de Monsanto por parte del TGI de Lyon revela hasta qué punto las prácticas agrícolas se han transformado bajo los efectos de la Revolución Verde. En efecto, el incremento de la población mundial induce una presión constante sobre las producciones agrícolas. Con el fin de reducir los riesgos de penuria alimentaria, además para permanecer competitivos, los cultivadores deben aumentar de manera perpetua los rendimientos de sus cultivos. Para las firmas agro-químicas, el sector agrícola representa así un mercado sustancial en el cual encuentran la posibilidad de posicionarse. De hecho, las empresas desarrollan y comercializan productos destinados a mejorar el nivel de productividad agrícola. Al participar de este modo en el proceso de aceleración tecnológica, estos actores privados alteran al mismo tiempo la relación de poder existente entre el actor estatal y los mercados. Al hacerse cargo de áreas que hasta ahora fueron sometidas a la administración estatal, las firmas reducen sustancialmente las capacidades de intervención del poder público. A partir de este momento, el poder de regulación del Estado se ejerce al margen de los mercados. Así fuese bastante simbólica, la condena de Monsanto por el TGI de Lyon testifica de los límites de la regulación francesa en materia de productos fitosanitarios. Recordemos al respecto que, si bien Francia sigue siendo el primer productor agrícola en Europa, también es el primer consumidor de pesticidas. La imbricación de los desafíos agrícolas y económicos ha eclipsado durante largo tiempo las consecuencias sanitarias de los pesticidas, así como ha generado una falta de precaución por parte de los Estados.

No obstante, las múltiples denuncias de las firmas agro-químicas realizadas por los actores de la sociedad civil condujeron progresivamente a la formación y difusión de normas en materia de productos fitosanitarios. Desde esta perspectiva, varias agencias de seguridad sanitaria fueron creadas en Francia durante la década de los noventa, con el fin de prevenir, desde su origen, los riesgos relacionados con el uso de insumos químicos en la agricultura. Esto se tradujo, a nivel europeo, en la adopción de directivas destinadas a armonizar las condiciones de posicionamiento mercantil de los pesticidas en los Estados-miembros. Al seguir una evolución constante, estos dispositivos de regulación se construyen sobre la base de una acumulación de conocimientos y no intervienen, a menudo, sino después del acuerdo de posicionamiento en el mercado. Esto equivale a afirmar que la inadecuación de los mecanismos de prevención se muestra particularmente problemática tanto para los agricultores, como para los asalariados agrícolas, los cuales figuran como las primeras poblaciones expuestas a estos productos. El aumento de la cantidad de casos de cáncer y la multiplicación de los trastornos neurológicos, siguen siendo las principales enfermedades profesionales relacionadas con el uso de pesticidas. Pero el reconocimiento progresivo de estas dolencias por parte de la MSA, participa en el surgimiento de una reivindicación profesional. A pesar de la imposición realizada por un importante fenómeno de auto-censura, ciertos agricultores movilizan desde ahora algunos de los métodos de acción desplegados por los actores de las ONG medioambientales, con el fin de presentar su causa a las autoridades públicas.

Finalmente, los daños causados por el uso irracional de pesticidas constituyen a partir de ahora un precedente en materia de regulación de las biotecnologías. Especialmente en el momento en que las firmas agro-químicas presentan las tecnologías OGM como una alternativa a la utilización de productos fitosanitarios. Desde esta perspectiva, ciertos Estados europeos se muestran hoy en día reticentes a autorizar las importaciones de estas semillas a sus territorios. Recalquemos sin embargo que las lógicas de mercado conducen estas firmas a orientarse hacia los países en vías de desarrollo, para exportar los productos fitosanitarios prohibidos y comercializar las semillas transgénicas.

Referencias

Champion Emmanuelle, Gendron Corinne, « Le ‘développement durable’ selon Monsanto », Écologie et politique, 29 (2), 2004, pp.121-133.

Parmentier Bruno, Nourrir l’humanité. Les grands problèmes de l’agriculture mondiale au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2009.

Rosenau James, Turbulence in World Politics: a Theory of Change and Continuity, Princeton, Princeton University Press, 1990.

Strange Susan, Le Retrait de l’État. La dispersion du pouvoir dans l’économie mondiale, [1996], trad., Paris, Temps Présent, 2011.

lemonde.fr, Planète, « Monsanto, un demi-siècle de scandales sanitaires », disponible à la page: http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/02/16/monsanto-un-demi-siecle-de-scandales-sanitaires_1643081_3244.html, dernière consultation: 8 mars 2012.

Mar 11, 2012 | China, Derechos Humanos, internet, Passage au crible (espagnol), Solidaridad internacional

Por Justin Chiu

Traducción: Daniel Del Castillo

Passage au crible n°60

Pixabay

El 04 de febrero de 2012, China y Rusia opusieron su veto a un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas condenando la represión en Siria. Originada en la ciudad de Derra en marzo de 2011, la rebelión siria ya cobró la vida a más de 8000 civiles. Los videos mostrando la sangrienta represión – particularmente en Homs – que fueron difundidos en el mundo entero gracias a la Internet, no pasaron desapercibidos en China. Numerosos intelectuales cuestionaron, por ejemplo, la decisión del gobierno. Los argumentos oficiales – Razón de Estado y principio de no injerencia – no parecen contar con mayor legitimidad, como lo demuestran los comentarios provenientes de las redes sociales. Frente al surgimiento de una opinión pública en China, las autoridades se encuentran obligadas a evolucionar. De esta manera, el 14 de febrero, el Primer Ministro Wen Jiabao indicó que se encontraba presto a discutir la situación en Siria.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

El movimiento de la primavera árabe despierta los afectos y las emociones reprimidas de la población china. Recordemos que, en 1989 los estudiantes pedían mayor democracia y libertad, pero fueron violentamente reprimidos por el régimen. Emprendidas a finales de los años sesenta, las reformas económica y política de abertura de Deng Xiaoping, suscitaron un espacio público mínimo durante los años ochenta, al punto que esta década se reveló como una de las excepcionalmente más ricas en debates políticos e intelectuales. Pero, después de la represión de la Plaza de Tiananmen, las reivindicaciones políticas desparecieron abruptamente de los movimientos sociales. El control estricto del Estado, la mejora del nivel de vida y el debilitamiento de los apoyos externos incitaron a los herederos de este movimiento democrático a promover el surgimiento de una sociedad civil, basada en la protección de los derechos cívicos.

Según el gobierno chino, la cantidad de incidentes colectivos habría pasado de 8700 en 1993, a 74000 en 2004. Recalquemos al respecto que los movimientos sociales representan todas las capas sociales, ya que los chinos sintieron como se acababan sus vidas con el desmantelamiento del sistema social comunista y la inserción del país en la globalización. Desde entonces, las protestas emanan tanto de los obreros, como de los citadinos, también los campesinos, funcionarios y desempleados: se trata entonces de protestas muy heterogéneas. Al mismo tiempo, la consciencia sobre los derechos cívicos se propaga en una China rica; los juristas en general, particularmente los abogados, se han vuelto participantes de los movimientos de la sociedad civil, pero sobre todo sus principales estandartes. De este modo, el viraje decisivo del siglo XX fue la construcción de un Estado de Derecho, presente en el corazón de la propaganda del Partido Comunista Chino. Frente a la presión internacional, la noción de Derechos del Hombre fue oficialmente adoptada en el 2004, durante el duodécimo Congreso de la Asamblea Nacional del Partido.

Marco teórico

1. Una consciencia aumentada de los Derechos Humanos. Las reformas económicas e institucionales que fueron comenzadas hace treinta años, permitieron el desarrollo de la economía china y mejoraron considerablemente las condiciones de vida de la mayoría de la población. Sin embargo, el crecimiento del PIB no sabría disimular las desigualdades sociales, las disparidades regionales y la profunda degradación del medio ambiente en el Imperio del Medio. Mucho menos, a sabiendas que éstas son ampliamente transmitidas hoy en día a través de la red. Bien educados y ricos, los chinos toleran cada vez menos la situación miserable de los necesitados y reclaman el respeto que se merecen como seres humanos.

2. El incremento del poder de la sociedad civil gracias a las redes sociales. Si consideramos la eficacia, el bajo costo de la intermediación y el poderoso medio de comunicación que constituyen la Internet, comprendemos mejor que se haya vuelto un instrumento fundamental que permite el aumento de la autonomía para amplias porciones de la población. Con la red, la relación con el tiempo y la distancia, entre la sociedad civil y el Estado, se han modificado de manera radical. Es la razón por la cual el actor estatal debe encontrar nuevas fuentes de legitimidad y nuevos medios de gobernar, frente a las críticas provenientes de la sociedad civil.

Análisis

Al afirmarse cómo líder de los países emergentes, China no duda en expresar un punto de vista diferente de aquel adoptado por los países occidentales, como lo constatamos durante la Conferencia de Copenhague sobre el cambio climático en 2009. En segundo lugar, a nivel nacional, China debe lograr este año su transición política, al colocar a Xi Jinping a la cabeza del Estado-Partido. A lo largo de este período sensible, el gobierno no puede defender un proyecto internacional que signifique invertir el régimen autoritario.

A pesar de que los mensajes de compasión se multiplican en las redes sociales, esto no significa que todos los chinos reconozcan las reivindicaciones democráticas de la oposición siria. De hecho, la sociedad china desaprueba sobre todo a su gobierno, ya que éste niega a los sirios toda posibilidad de ayuda externa y apoya un gobierno represivo. Pero el debate sobre la situación en Siria tiene sus límites, en la medida que, algunos días después del veto, los internautas chinos ya se encontraban fascinados por otros grandes acontecimientos.

Las críticas de la prensa e intelectuales no están ausentes en China. No obstante, aquellos que no saben controlarse lo suficiente y sobrepasan la línea roja son muy pocos. En efecto, ellos correrían entonces el riesgo de ser acusados de crimen de subversión, como fue por ejemplo el caso del profesor Gui Quan, quien denunció la gestión del seísmo de Sichuan en 2009.

La democratización de la Internet constituye un desafío mayor para la población y una preocupación para el gobierno chino. Es la razón por la cual 30 000 funcionarios del servicio del Ministerio de la Información ejercen permanentemente una censura. Esta actividad se muestra a pesar de todo cada vez más ineficaz, respecto a la cantidad masiva de internautas. De esta manera, los mensajes publicados en tibetano en el portal Weibo son sistemáticamente vigilados. En diciembre pasado, el Estado chino exigió a los micro-blogueros una inscripción obligatoria con su nombre verdadero. Esta medida apunta hacia los 200 millones de seguidores de Weibo. Pero las incesantes réplicas de los mini-blogueros contra esta afrenta a su vida privada, testifican de una consciencia aumentada de los Derechos del Hombre en China.

Referencias

Chen Yingfang, « Les mouvements de protestation des classes moyennes », in : Jean-Louis Rocca (Éd.), La Société chinoise vue par ses sociologues, Paris, Presses de Sciences Po, 2008, pp. 187-219.

Elias Nobert, La société des individus, trad., Paris, Fayard, 1991.

Laroche Josepha, La Brutalisation du monde, du retrait des États à la décivilisation, Montréal, Liber, 2012.

Merklé Pierre, La Sociologie des réseaux sociaux, Paris, La Découverte, 2010. Coll. Repères 398.

Nangfang Zhoumo (南方周末 ou Southern Weekly) : http://www.infzm.com/

Pedroletti Brice, Bougon François, « Le veto de Pékin sur la Syrie critique en Chine », Le Monde, 8 Fév. 2012. Rosenau James N., Turbulence in World Politics: a Theory of Change and Continuity, Princeton, Princeton University Press, 1990. Simmel Georg, Les Pauvres, trad., Paris, PUF, 1998.

Zheng Youngnian, « China and Democracy: Not a Contradiction in Terms », in: John Wong, Bo Zhiyue (Éds.), China’s Reform in Global Perspective, Singapore, World Scientific Publishing, 2010, pp. 13-53.

Feb 28, 2012 | África, China, Desarrollo, Passage au crible (espagnol), Seguridad

Por Philippe Hugon

Passage au crible n°59

Pixabay

Las reuniones consagradas a la seguridad alimentaria se multiplican con el inicio del 2012 al tiempo que estudios sobre la evaluación de transacciones territoriales muestran que, entre 2000 y 2010, de 200 millones de hectáreas acaparadas, tres cuartos han sido destinadas a los biocarburantes y no a la seguridad alimentaria (Cirad, IIED, ILC, 2012). Los acaparamientos de tierras en los países en desarrollo, principalmente africanos y latinoamericanos, son entonces objeto de una inquietud creciente al tiempo que en un contexto de precios agrícolas y alimentarios elevados; la seguridad alimentaria está amenazada. Generalmente estas transacciones mal conocidas y poco transparentes conducen a fuertes controversias entre ONG, organizaciones internacionales, políticos, organizaciones campesinas e investigadores. En Madagascar por ejemplo, han jugado un rol decisivo en la partida de Marc Ravelomanana después del contrato previsto con la firma coreana Daewo.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

En los países del sur, hemos observado durante unos treinta años una débil tasa de inversión agrícola y una tendencia a la baja de la ayuda pública a la agricultura. Ahora bien, el inicio del siglo XXI está marcado por una reversión de esta tendencia. Las adquisiciones territoriales internacionales a gran escala, como las de China, se multiplican en los países del sur y particularmente en África. En efecto, este continente es codiciado no solo por los recursos de su subsuelo (minerales e hidrocarburos), sino igualmente por las riquezas de sus tierras. En este sentido, podemos hablar de un juego de monopoly mundial por adquirirlas. Sin embargo, existen numerosos desconocimientos en cuanto a la realización efectiva de estos proyectos con respecto a los anuncios mediáticos.

Marco teórico

1. Un rápido crecimiento de las transacciones. En un contexto mundial de alza de precios agrícolas, de fuerte inestabilidad en los mercados financieros y de anticipación de una alza en el consumo agroalimentario, las transacciones territoriales bajo la forma de compras o de arriendos a largo plazo (enfiteusis) crecen rápidamente.

2. El surgimiento de un nuevo neocolonialismo. Las inversiones territoriales de China responden a una estrategia de ayuda al desarrollo como lo enuncian sus autoridades y diversas organizaciones internacionales ¿crean ellas verdaderas oportunidades o se asemejan principalmente a un neocolonialismo denunciado por numerosas ONG?

Análisis

Los acaparamientos de tierras buscan en primer lugar producir agrocombustibles. Corresponden también a previsiones en materia de seguridad alimentaria o de cambios en las formas de consumo. En fin, ellos representan inversiones financieras. Son resultado de tres tipos de inversionistas: 1) Los Estados carentes de tierras y fuertes importadores de alimentos, poseedores de fuertes capacidades de financiamiento. 2) Los grandes grupos agroalimentarios e industriales, testimonio frecuente de una lógica de integración vertical y/o de la agricultura contractual para los productos alimenticios. 3) Los inversores y los bancos consideran las tierras como inversiones financieras.

Los vendedores y arrendadores son países con medios financieros escasos pero cuentan con tierras aparentemente disponibles. Ese es el caso de África, donde los Estados han arrendado o vendido desde 2004 más de 2.5 millones de hectáreas. Beneficiario de más de 80% de tierras arables no cultivadas [1] , este continente se ha convertido así en objeto de codicia por parte de inversores en busca de seguridad alimentaria y/o energética. Igualmente, ha visto la multiplicación de inversiones agroindustriales o inversiones financieras.

En el mundo entero China invierte en el sector agrícola. Globalmente posee entre 2.1 y 2.8 millones de hectáreas en América del Sur, África, el sudeste asiático (300,000 a 400,000 hectáreas – arroz y madera), en Australia, Rusia y Kazakstán (87,400 hectáreas). Los movimientos de apropiación de tierras en África emanan de: 1) Empresas estatales (como China State Farm Agribusinessen Gabón, Ghana, Guinea, Tanzania, Togo o Zambia). 2) Los gobiernos de provincias autónomas (por ejemplo Shanxi Province Agribusiness Group. 3) Iniciativas individuales.

Diversos tipos de beneficios se esperan, tales como flujos de inversión que compensaran la disminución de la APD, los aportes de tecnología y de competencias, el mejoramiento de rendimientos y de la productividad, la seguridad alimentaria, o incluso la obtención de divisas (caso de los biocarburantes). De hecho, las semillas chinas pueden duplicar los rendimientos. Sin embargo, otros efectos son más problemáticos. Es por ejemplo el caso de la instalación china en las grandes firmas de Mozambique, de las exportaciones previstas antes de la caída de Gadafi, de arroz para los chinos en Libia con el proyecto Malibya e incluso los proyectos de biocarburantes por dos millones de hectáreas en Zambia y de aceite de palma en la RDC. Los principales riesgos son: 1) los conflictos territoriales puesto que las comunidades vulnerables corren peligro de perder sus derechos territoriales ya que, 80% no cuentan con títulos de propiedad. 2) La falta de transparencia en los contratos. 3) El ataque contra la seguridad y la soberanía alimentaria. 4) los efectos negativos para el medio ambiente, ligados particularmente al arroz híbrido, a los OGM y al control de semillas.

Por el contrario, la toma de oportunidades relacionadas a las transacciones territoriales implica que los diferentes actores sean una parte activa de los contratos, que los derechos de propiedad de los campesinos sean salvaguardados y que la agricultura familiar se beneficie, gracias a contratos de subcontratación o de acondicionamiento de infraestructuras, de insumos o crédito, de las externalidades propias a las grandes explotaciones.

Referencias

Afrique contemporaine “Investissements agricoles en Afrique” (237) N, 2011.

CIRAD, IIUED, ILC (M Taylor ,al) www.landcoalition.org/cpl/CPL-synthesis-Report, déc 2012.

“Land grab or development opportunity? Agricultural investment and international land deals in Africa” Juin 2009 – IIED, FAO and IFAD – Lorenzo Cotula, Sonja Vermeulen, Rebeca Leonard, James Keeley.

Philippe Hugon, Fabienne Clérot “Les relations Chine-Afrique- les investissements agricoles au Mali “, Rapport MAEE, 2010.

[1] 1,500 millones de hectáreas de tierras son cultivadas en el mundo de 2,700 millones de tierras cultivables representando el 55%. Únicamente alrededor de 190 millones de hectáreas de tierras arables del continente africano son explotadas, siendo un quinto del potencial total (Fuente Agrimonde, FAO).

Feb 27, 2012 | Industria digital, internet, Passage au crible (espagnol)

Por Alexandre Bohas

Traducción: Maricarmen Gonzalez Cisneros

Passage au crible n°58

Pixabay

El caso del sitio Megaupload puede considerarse como el último de una serie de diferendos sobre los derechos de autor. Su carácter mundial, acompañado del rechazo de las leyes PIPA (Protect Intellectual Property Act) et SOPA (Stop Online Piracy Act) se vuelve un acontecimiento decisivo dentro de la construcción normativa e institucional de internet.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

El 19 de enero de 2012, 18 de los principales dirigentes de Megaupload, dentro de los que se encuentra el emblemático Kim “Dotcom” Schmits, fueron arrestados por violación de los derechos de autor, lavado de dinero y extorsión. El FBI decidió el cierre de la empresa bloqueando su sitio web. Dicho acto tuvo una repercusión global para miles de internautas, por la gran mediatización y por las consecuencias que provocaron las operaciones de la policía. Esta empresa basada en Hong-Kon, es líder en la descarga directa de internet atrayendo cerca de 50 millones de visitantes por día y con 150 millones de usuarios acreditados, las conexiones generan cerca del 4% del tráfico numérico mundial. Permitiendo el contacto entre los adherentes, se han contado cerca de 525 servidores en América, 630 en Holanda.

En referencia a este asunto, los hackers se reivindican anónimamente protestando contra el cierre de Megaupload. Estos últimos llegaron hasta piratear sitios altamente simbólicos como el de la Presidencia de los Estados Unidos o el de Universal, volviéndolos indisponibles. Al mismo tiempo, el Congreso tuvo que votar dos proyectos de ley contra la ciber criminalidad y la falsificación PIPA y SOPA. Se prevé principalmente extender los poderes de la justicia americana dándoles la posibilidad de proceder al retiro de todo contenido sospechoso que se encuentre en internet y que provenga de los Estados Unidos o del extranjero. Sin embargo, frente a la movilización de varias asociaciones y de grupos influentes, la adopción fue aplazada.

Marco teórico

La mercantilización mundial de internet. Iniciado por las empresas multinacionales, el proceso pretende instaurar un principio mercantil como marco fundamental de esta esfera. Se trata de un “retiro” del ambiente social, a la imagen del que Karl Polanyi calificó en otro lugar y tiempo, de “gran transformación”. Remplazando progresivamente las relaciones basadas en la gratuidad, la reciprocidad y la donación contra donación, este principio amenaza la diversidad cultural, económica y social demostrando una vez más que el mercado es y será una institución construida, casi impuesta.

Una gobernanza numérica en plena formación. Esta noción se otorga a una manera de ejercer el poder, supuestamente menos exigente, más consensuado y menos representativo que la concepción de gobierno. Esta es la razón por la cual fue tan utilizada por las organizaciones internacionales y por los especialistas para describir los diferentes tipos de regulación adaptados a las sociedades mundializadas, marcadas por una pluralidad de retos y de actores transnacionales. Aun así, esta gobernanza deja pasar en silencio la violencia de oposiciones y medios de coerción policiacos y judiciales puestos en marcha para regular dicho sector.

Análisis

En nuestros días, Internet representa una parte integrante de la sociedad dentro de la cual pueden encontrar distracciones, hacer búsquedas o trabajar. De esta manera contiene un sentido compartido y de intercambio. Dichas interacciones se inscriben la mayor parte del tiempo, fuera del marco comercial y son el resultado de la reciprocidad. El peer to peer y el streaming son un ejemplo de modos de difusión originales de amplitud mundial. Además, redes como Youtube favorecieron los lazos sin territorio de tipo comunitario en el que las formas de expresión y de creación innovadoras pueden manifestarse.

Las empresas multinacionales se enfrentan a un verdadera afrontamiento para poder formar parte de la reestructuración de dicho espacio central para millones de ciudadanos /consumidores. Dentro de las empresas es importante, efectivamente, alentar valores y representaciones que le sean favorables. Lo anterior supone que el principio de propiedad privada sea instaurado y reconocido con anterioridad para que las empresas puedan reivindicar legítimamente sus derechos sobre los servicios intercambiados. Esto último con el objetivo de permitirles el establecimiento de un mercado capaz de valorar comercialmente su producción. Una tal planificación, en función de las leyes de la oferta y la demanda, le confieren una absoluta superioridad pues dichas leyes concentran los derechos de autor y los modos de crear, producir y difundir.

De ahí es donde nace la batalla sobre las normas jurídicas de Internet. Ya hemos hablado anteriormente de los procesos internacionales de elaboración de derecho positivo y los procedimientos en la materia*. Desde el comienzo de las acusaciones contra Napster y hasta Megaupload, se trató de contener y reducir flujos ligados a reglas de propiedad intelectual y pagos de los derechos de autor. Al pasar de los años, los sitios “piratas” ya no propusieron ofertas ilegales como era el caso de Napster o Kazaa; simplemente estuvieron obligadas de detener pura y simplemente su actividad como fue el caso de Emule o de Limewire.

Es necesario subrayar que la influencia de estos grupos tiene sus límites. Los creadores de esta esfera se enfrentan, por una parte, a un mundo difuso y disparatado de internautas y por otra parte tienen que afrontar otras compañías directamente creadas por internet. Estas últimas – como es el caso de Wikipedia o Google – benefician de la creatividad y de la libertad que permite Internet* lo que explica la grande movilización contra las leyes SOPA y PIPA.

En las últimas semanas fuimos testigos del violento choque entre los dos cetros de la economía-mundo americana, Hollywood y la Silicon Valley. Aprovechando el apoyo obtenido de la opinión pública, este último supo imponerse a pesar del lobbying del primero. Al término de estas manifestaciones de fuerza vienen a tomar forma nuevas reglas e instituciones. Lejos del consenso obtenido por la negociación o el dialogo, una gobernanza de internet emerge como resultado de un combate entre empresas challengers teniendo igualmente que contar con el gobierno de los Estados Unidos como instancia decisiva.

Referencias

Auffray Christophe, « MegaUpload : décryptage de l’affaire et des accusations », ZDNet France, 23 janv. 2012, disponible sur le site web : www.zdnet.fr.

*Bohas Alexandre, « Coup de force numérique, domination symbolique. Google et la commercialisation d’ouvrages numérisés », Passage au crible, (5), 16 nov. 2009

*Bohas Alexandre, « Une construction mondiale de la rareté. Le projet ACTA d’accord commercial sur la contrefaçon », Passage au crible, (22), 22 mai 2010

« De Napster à Megaupload, le long affrontement entre la justice et les services de téléchargement», Le Monde, 23 janv. 2012.

Finkelstein Lawrence S., « What Is Global Governance ? », Global Governance, (1), 1995, pp. 367-372.

Hewson Martin, Sinclair Timothy J. (Eds.), Approaches to Global Governance Theory, Albany, NY, SUNY Press, 1999.

« Lois antipiratage : sous pression, Washington fait machine arrière », Le Monde, 20 janv.2012.

Laroche Josepha, La Brutalisation du monde, du retrait des États à la décivilisation, Montréal, Liber, 2012.

May Christopher, The Global Political Economy of Intellectual Property Rights: The New Enclosures, 2nd Ed., London, Routledge, 2010.

Polanyi Karl, La Grande transformation : aux origines politiques et économiques de notre temps, trad., Paris, Gallimard, 2009.

« Peer-to-peer, la fin d’un protocole ? », Le Monde, 11 mars 2011.

Sell Susan, Private Power, Public Law: The Globalization of Intellectual Property Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

Feb 7, 2012 | China, Desarrollo, Medio ambiente, Passage au crible (espagnol)

Por Valérie Le Brenne

Traducción: Maricarmen Gonzalez Cisneros

Passage au crible n°57

Pixabay

El 12 de enero de 2012, la empresa minera Guangxi Jihne Mining Co Ltd contaminó el rio Longjiang (ubicado en la región autónoma de Guangxi, al sur de China) derramando cadmio (producto ligado a la explotación de zinc y altamente tóxico). La piscicultura siendo una actividad principal en la zona, la muerte de centenas de peces sonó la alarma a las autoridades locales quienes inmediatamente trataron de neutralizar el producto. Lizhou, situada a 60km rio abajo de la zona contaminada es la segunda ciudad más importante de la región y se encuentra directamente expuesta. A pesar del discurso oficial lleno de optimismo, los habitantes de la ciudad se precipitaron hacia los supermercados para aprovisionarse de botellas de agua, reforzando el riesgo de penuria.

A este incidente se agrega una larga lista de incidentes ligados a la contaminación industrial del agua registrados en China en los últimos anos. Los daños llegan en un momento en el que el país enfrenta disparidades hidráulicas considerables y una gran penuria de agua, sin contar con las múltiples necesidades de recursos energéticos que aumentan de manera exponencial.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

Desde 1979 y bajo el impulso de Deng Xiaoping, China entra progresivamente a la economía de mercado alcanzando niveles de crecimiento y de competitividad importantes, convirtiéndola en la segunda potencia económica del mundo. Entre los múltiples objetivos de su transición – reducir el volumen de las importaciones y aumentar las exportaciones – se traducen en un fuerte desarrollo industrial evidenciando la cuestión de la provisión energética necesaria a un tal nivel de actividad. La existencia de subsuelos ricos en energéticos (petróleo carbón, uranio), en minerales metálicos (corbe, zinc, bauxita…) y no metálicos (grafito, azufre, fosforo…) trajo consigo campañas de prospección y apertura de sitios mineros, y la creación de numerosas empresas de extracción.

A partir de los años ochenta, a la cuestión energética se opuso el problema de la repartición desigual del agua en el territorio. Efectivamente, China del Sur presenta recursos hidráulicos abundantes permitiendo el cultivo del arroz, el Norte por el contrario, se encuentra marcado por la falta de agua y un clima árido. La ambición de operar un re equilibrio a través de la transferencia del Sur al Norte, se termina con el proyecto de la presa de las Tres gargantas, realizado en 1992 y por el cual China fue condenada al Tribunal Internacional del agua de la Haya, en respuesta a una queja proveniente de Canadá.

Al mismo tiempo, China entra en un proceso de transición urbana. La afluencia de migrantes rurales condujo a la emergencia de ciudades nuevas, 69 al final de los años 1940 y 670 en el transcurso del dos mil. El aumento de la demanda de bienes de consumo, al que se agrega la apertura económica de las ciudades costeras a las empresas extranjeras acrecienta la producción industrial. A partir de este momento se multiplica la contaminación ligada a la actividad industrial, ya sea por medio de la contaminación del aire o de la contaminación en relación a la extracción de carbón, o la del agua por desechos tóxicos generando grandes riesgos para la salud pública.

Marco teórico

Retengamos dos líneas de fuerza:

1. La presión de los recursos energéticos. con el objetivo de responder a una demanda nacional y mundial, el desarrollo económico presiona a la industria china en relación a los índices de productividad. Así, el incremento de la presión de los recursos energéticos acelera la privatización de las empresas del Estado Chino. De esta forma, el paso a una lógica de mercado participa, según la expresión de Susan Strange, a una “dispersión de poder” que vuelve mucho más complejas las tentativas de regulación del Estado.

2. El surgimiento de una sociedad civil china. la multiplicación de incidentes industriales favoreció el surgimiento de una sociedad civil. Esta última se manifiesta en materia de salud pública y medio ambiente. Reforzados por los vínculos internacionales, estas cuestiones representan polos de estructuración para los actores sociales, los cuales parecen finalmente ser tomados en cuenta por las autoridades.

Análisis

La contaminación por cadmio del rio Longjiang por la empresa minera Guangxi Jinhe Mining Co Ltd resulta sintomática de los imperativos de productividad y de competitividad que trae consigo el crecimiento económico sobre la industria. Efectivamente, el peso de la producción industrial engendra una presión constante sobre los recursos energéticos para los que el control es un reto estratégico mayor.

Dentro de esta perspectiva, las empresas de extracción tienen que reforzar su nivel de actividad, obteniendo los mejores rendimientos y diversificando las fuentes de aprovisionamiento. Hoy, numerosas empresas chinas se han implantado en África y compiten con los grupos occidentales en el mercado energético. Sin embargo, la privatización creciente transforma estas empresas en sociedades transnacionales, reduciendo al mismo tiempo la capacidad de regulación del Estado.

De hecho, el incidente es el resultado de la ausencia de legislaciones exigentes en materia de responsabilidad ambiental de las empresas responsables de numerosas contaminaciones industriales. Los múltiples desechos tóxicos, como el cadmio, son el origen de un verdadero problema de salud pública. El consumo de agua no potable expone la población a un riesgo elevado de canceres. Además, la agricultura se encuentra afectada por el impacto ambiental de dichas actividades. En 2011, un estudio publicado por la revista económica Xin Shiji reveló que 10% del arroz producido en China, exportado al extranjero, presentó huellas de cadmio.

Frente a la amplitud de los daños medio ambientales, y bajo la grande presión de las organizaciones internacionales y de las ONG, las autoridades chinas aspiran a reducir su consumo energético y a luchar contra la contaminación industrial. Además de la creación de autoridades locales encargadas de controlar sus niveles de contaminación, el gobierno autoriza, bajo condiciones muy estrictas, la existencia de ONG medio ambientales y la presencia de ONG internacionales. Los actores de la sociedad civil china son, por consecuencia, conducidos a estructurarse alrededor de una causa ambiental beneficiando de la atención del Estado. Las ONG informando a la población de los riesgos corrientes, tienen una cierta capacidad a desviar las políticas del Estado apoyándose principalmente en diversas redes de solidaridad transnacionales. Como prueba de su creciente importancia, el gobierno chino incita a las ONG medio ambientales a participar al proceso de black listing de las empresas contaminadoras.

Referencias

Chen Jie, « ONG chinoises, société civile transnationale et pratiques démocratiques », Perspectives chinoises, 97, sept-déc 2006.

Colonomos Ariel (Éd.), Sociologie des réseaux transnationaux: communautés, entreprises et individus. Lien social et système international, Paris, L’Harmattan, 1995.

Keck Margareth, Sikkink Kathryn, Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics, Ithaca/London, Cornell University Press, 1998.

Strange Susan, Le Retrait de l’État. La dispersion du pouvoir dans l’économie mondiale, [1996], trad., Paris, Temps Présent, 2011.

Jan 26, 2012 | Comunitarismo, Norte-Sur, Passage au crible (espagnol)

Por Philippe Hugon

Traducción: Maricarmen Gonzalez Cisneros

Passage au crible n°56

Pixabay

En este principio del año 2012, Nigeria, aliado de los Estados Unidos y del Reino Unido, se encuentra socavada por dos grandes crisis: 1). La referente al enfrentamiento Norte-Sur caracterizado por una espiral de tensiones étnico-religiosas; 2). La referente a la huelga general en protesta por el alza de los precios de la gasolina. Las amenazas de parar la producción de petróleo del primer productor de África por parte de los dos grandes sindicatos empeoran la situación. Algunas personas autorizadas – como el premio Nobel Soyinka – evocan un riesgo de guerra civil. Algunos subraya, por otra parte, el riesgo de secesión bajo el pretexto de la proximidad de Nigeria con Sudan, país dividido entre un Norte musulmán – donde reina la Charia – y un Sur Cristiano. Primer país de África por su población con 150 millones de habitantes, este Estado Federal – en el que no paran de alternarse los regímenes militares y civiles –, conoce una violencia endémica que lo fragiliza.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

Antigua colonia británica, Nigeria hoy es un Estado federal compuesto de 36 Estados recorridos por fuerzas centrípetas contenidas únicamente por los poderes militares o civiles fuertes o por el federalismo. El aumento del número de Estados federados, de reglas relativas a la devolución del poder político entre el Norte y el Sur y el reparto territorial de la renta, participan igualmente a esta lógica.

Los sistemas de sultanatos y de cacicazgos del Norte de Nigeria discrepan fuertemente de las organizaciones sociopolíticas mucho de orden más segmentario que las que se encuentran al Norte del país. Las diferencias han sido mantenidas por la administración colonial británica de indirect rule. 12 Estados del Norte instauraron la Charia y se han visto desfavorecidos frente a los del Sur.

El país ha sido desgarrado por varios conflictos. El más violento sin duda es el de la guerra de Secesión de Biafra (1967-1970) oponiendo lbos (apoyados por Francia, Israel y Portugal) a la federación (apoyada por el Reino Unido y la URSS). Las causas de esta guerra tienen, factores sociopolíticos y religiosos a la vez, y sobre todo desafíos petroleros oponiendo las grandes potencias y majors; dichas tensiones han inducido rivalidades internas en Nigeria. En 1970, las 3R (reconstrucción, rehabilitación, reconciliación) simbolizaron la salida del conflicto. Aun así, el país conoció numerosas tensiones entre el Norte y el Sur y conflictos al interior del Delta y de Níger.

Marco teórico

Las crisis en Nigeria revelan dos principales líneas de fuerza:

1. Nigeria se presenta como una sociedad caracterizada por la renta petrolera y su impacto económico, social y político. Ricamente dotada de hidrocarburos, ofrece condiciones fáciles de extracción y posibilidades de extracción gracias al acceso al mar. Estos beneficios hacen de ella una zona de extracción, la más demandada de África. A pesar de eso, las tensiones internas han aumentado puesto que la riqueza se ha concentrado en 90% en el Delta y Níger.

2. Nigeria se encuentra históricamente marcada por las diferencias Norte-Sur dentro del plan social y religioso. Los enfrentamientos entre las comunidades cristianas y musulmanas ilustran estas diferencias ligadas a los contrastes de derechos y desigualdades de la repartición de la renta petrolera.

Análisis

El conflicto de Nigeria puede ser descifrado bajo dos criterios principales.

El primero nos lleva a los hidrocarburos. Desde un punto de vista macroeconómico, se trata de un sector estratégico. Con una renta petrolera que representa entre 35 y 40% del PIB, 80% de ingresos fiscales y 97% de exportaciones del país. En 2011, el nivel alcanzó 2,5 millones de barriles al día a 75 dólares el barril, haciendo de Nigeria el octavo exportador mundial de petróleo. 6 multinacionales controlan 5% de la producción de la cual, más del 40 % de la producción es exportada hacia los Estados Unidos, es decir 10% de sus importaciones. De hecho, el petróleo exacerba innumerables tensiones políticas pues se encuentra concentrado al Sur-Este y conlleva fuertes diferendos entre los Estados. En el Delta de Níger (9 Estados federados reagrupan 30 millones de habitantes), movimientos como el Movimiento por la emancipación del Delta del Níger (MEND) y ciertas fracciones de disidentes se han desarrollado considerablemente. Se encuentran igualmente en el seno de los conflictos sociales, la filial de hidrocarburos y el precio de la gasolina en la medida en que el ingreso petrolero suscita una grande corrupción y una fuerte evasión de capitales. Ahora bien, la redistribución del ingreso entre los Estados y la población debió de haber pasado por una subvención permitiendo a los dos tercios de nigerianos (con un ingreso por día inferior a 2 dólares) tener acceso a dicho bien de primera necesidad.

A estos desafíos petroleros se superpone un segundo factor de crisis: las divisiones Norte-Sur. En la capital de los Estados de mesetas, en Jos, los conflictos oponen les Fulani musulmanes a los Berom cristianos, dos poblaciones que disponen de derechos diferentes. Las esferas de influencia islámicas del Norte son plurales (sufismo de cofradía tradicionales, movimientos salafistas, madhistas y chiitas). 12 Estados (de 36) instauraron la charia. Las situaciones de grandes desigualdades y exclusión de derechos. Algunos responsables políticos, pretenden instrumentalizar las oposiciones religiosas y erradicar la charia en un país donde la repartición de la renta petrolera sigue siendo diferente constituye el principal elemento explicativo de la potencia de las redes musulmanas. La interrogante más importante, surge de la conmoción en Libia, es la proliferación de la nebulosa AQMI. El movimiento anti occidental Boko Haram localizado en Borno y aparecido después del 11 de septiembre 2001, desarrolla desde entonces el jadismo y está dividido en varias ramas dentro de las cuales se encuentran los Chebabs de Somalia y los Aqmi. Por su radicalización y sus acciones violentas favorecen la división religiosa engendrando un engranaje de violencias, de represalias y de represión.

Las potencias exteriores son igualmente actores determinantes. Principalmente los Estados Unidos a los que Nigeria abastece más del 40% de petróleo bruto. China e India buscan hacer valer sus intereses en la zona. Tratándose de potencias petroleras árabes de Irán, estas se apoyan en los Estados musulmanes del Norte o los movimientos que se despliegan. Finalmente, las potencias occidentales y emergentes se esfuerzan en proporcionar seguridad en la zona Norte amenazada por las redes de radicales en las zonas de producción y de transporte petrolero del Sur.

Hoy en día, la estructura federal de Nigeria, el poder de los grandes comerciantes del Norte y la memoria de Biafra hacen muy poco probable el posible proceso de separación Norte-Sur, bajo el modelo de Sudán. De la misma manera, una extensión del conflicto religioso no es factible pues el Norte perdería. Sin embargo, la cuestión de la legitimidad del poder actual se ha impuesto. Las violencias conducirán a nuevos compromisos en cuanto a la 1). Redistribución del a renta petrolera, a la 2). Radicalización de la corrupción y a las 3). Negociaciones con los diferentes protagonistas políticos, sindicales, religiosos? A contrario, el regreso de la armada jacobina es en su mayoría laica es fuertemente posible si la violencia llegara a extenderse?

Referencias

Draper Michael I. , Shadows: Airlift and Airwar in Biafra and Nigeria, 1967-1970, Hikoki Publications, 2006.

Tai Ejibunu Hassam, “Nigeria’s Delta Crisis: Root causes and Peacelessness”, EPU, research paper, Issue 07/07;

Perouse de MonclosAntoine, “Le Nigeria entre deux eaux”, Ramses, 2011.

Jan 20, 2012 | Constructivismo, Diplomacia, Guerra fría, Passage au crible (espagnol), Paz

Por Thomas Lindemann

Traducción: Maricarmen Gonzalez Cisneros

Passage au crible n°55

Pixabay

La muerte del presidente Kim Jong-II y su probable sucesión al triunvirato dirigido por su hijo Kim Jong-Un evidencia nuevamente la cuestión de las opciones disponibles para calmar y transformar el régimen de Corea del Norte. Las primeras declaraciones de las cancillerías occidentales sugieren que los dirigentes están ante todo, dispuestos a mostrar su determinación a resistir a cualquier proyecto de agresión proveniente de Corea del Norte. Algunos prevén apoyar una “primavera norcoreana” olvidando el considerable potencial militar de esta Esparta asiática. Más allá de las cuestiones morales, todo indica que este régimen no es una potencia defendiendo un estatus quo territorial. La historia reciente demuestra es todavía posible la renuncia a las posturas ofensivas tomando en cuenta la dimensión simbólica de las aspiraciones de este régimen en búsqueda de reconocimiento.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

Corea del Norte se enredó dentro de una confrontación armada en 1950 contra su vecino del sur. Durante esta guerra, el general americano Mc Arthur planea recurrir a las armas nucleares tácticas. El armisticio fue establecido en 1953 sin tratado de paz cerca del paralelo 38. Desde entonces, numerosas disputas ocurrieron sin provocar mayores enfrentamientos armados. Más recientemente, en el mes de marzo de 2010, Corea del Norte fue acusada del naufragio de la corbeta surcoreana Cheonan. Seguido a este incidente, el país fue sancionado y puesto al margen de la escena mundial. Poco después, el bombardeo norcoreano de la isla Yeonpyeong – situada al oeste de la península y cerca de la línea de demarcación marítima (en tela de juicio el 23 de noviembre de 2010) – nuevamente recordó la frágil situación entre las dos Coreas. El nuevo líder Kim Jong-Un prometió que Corea del Sur sería castigada por su comportamiento irrespetuoso en el funeral de Kim Jong-II. En cuanto a las ambiciones nucleares, desde 1993 Corea del Norte ha continuamente desafiado el tratado de No proliferación nuclear. El acuerdo de 1994 y el de Pekín de 2007 la condujeron a renunciar provisionalmente al arma nuclear a cambio de concesiones económicas de cierto reconocimiento diplomático. Sin embargo, en mayo de 2009, procedió a un segundo ensayo nuclear, seguido al de 2006. Hoy, las negociaciones se encuentran bloqueadas.

Marco teórico

Retengamos dos líneas de fuerza:

1. Los enfoques tradicionales llamados de elección racional consideran que las crisis se resuelven de manera pacífica cuando los beneficios materiales netos de la paz, son superiores a los beneficios materiales netos de la guerra. Los teóricos realistas ponen en primer lugar la importancia del costo de la seguridad dentro de la ecuación costos/ganancias. Dentro de esta lógica, las amenazas militares de los Estados Unidos dirigidas a Corea del Norte son a la vez mucho más importantes y creíbles, y deberían exhortar a Corea del Norte a comportarse de manera pacífica y renunciar a sus proyectos nucleares. Otros analistas de inspiración más liberal, avanzan por su parte la utilidad de las sanciones económicas para prevenir el comportamiento desviado de un Estado.

2. Empero, sabemos que una política de firmeza se encuentra lejos de ser suficiente, de hecho podría resultar contraproducente si amenaza la supervivencia de un régimen o induce amenazas publicas percibidas como humillantes.

Dentro de una óptica constructivista, pareciera que los actores norcoreanos están preocupados por afirmar en la escena política una cierta imagen de ellos. De esta manera la inclusión diplomática – las recompensas simbólicas – podría ser determinante en la pacificación de este conflicto. A contrario, la estigmatización de un Estado puede provocar su radicalización pues las identidades de los actores se forman y se transforman en interacciones.

Análisis

Todo análisis de la situación norcoreana levanta dos preguntas: ¿Las ambiciones de sus dirigentes son compatibles con el estatus quo territorial? y ¿Cuáles son las razones por las que los dirigentes norcoreanos se implican con una política al borde del abismo?

Antes que nada, y a pesar de las retóricas fanfarronas de los dirigentes norcoreanos, pocos índices militan a favor de una política de expansión territorial, puesto que la legitimidad de la dinastía Kim descansa sobre su divinización y es ante todo interna. Además desde 1953, el Estado norcoreano se destacó por la búsqueda de una cierta autarquía más que por las ideas bélicas. Una muy hipotética conquista de Corea del Sur no pagaría para los líderes norcoreanos. ¿Cómo podrían efectivamente, imponer a los coreanos del Sur, que benefician de un nivel de vida comparable al de España, un Estado auténticamente totalitario?

Todo esto nos lleva a pensar que el régimen norcoreano explota la carpeta nuclear en vista de un mejor reconocimiento. Surge entonces el problema de la legitimidad de un régimen que satisface difícilmente las necesidades más elementarías de su población. En otras palabras, se sabe que las autoridades norcoreanas están profundamente ofendidas por su inclusión en el 2002 dentro del eje del mal. George Bush, haciendo alusión a la corta altura de Kim Jong-II, llegó a calificar el régimen norcoreano como detestable pigmeo. Cuando el líder norcoreano lanza un satélite a la atmósfera junto con canciones revolucionarias justamente el día del aniversario de la independencia de los Estados Unidos en el 2009, el mensaje parece claro: “vamos a obligarlos al reconocimiento por medio de las armas”.

Frente a tales actores, amenazas, sanciones e irrespetuosas declaraciones, es posible que el régimen sea conducido hacia una dureza radical. Dichas declaraciones podrían igualmente reforzar la legitimidad interna del régimen norcoreano haciendo pasar a sus oponentes por traidores y del lado de los americanos. Podrían igualmente, conducir a una escalada militar.

El balance de esta política de firmeza parece negativo. El presidente surcoreano Lee Myung-bank termino con la “política del sol” de su antecesor iniciando maniobras militares próximas de la línea de demarcación. Ahora bien, este aislamiento diplomático no se terminó con la llegada al poder de la administración Obama. Esta última se focalizo en la “paciencia estratégica” y preconizó una política de apertura condicionada por pruebas de buena voluntad norcoreana. Peor aún, el presidente surcoreano Lee anunció implícitamente el 15 de agosto de 2010 la desaparición inminente del régimen norcoreano proponiendo a sus conciudadanos la introducción de un nuevo impuesto destinado a preparar la unificación de las dos naciones.

Dentro de este contexto, conviene analizar el bombardeo norcoreano de la isla de Yeonpyeogn de diciembre de 2010 como resultado principal de temores existenciales más que como la manifestación de una política imperial.

Referencias

Bourmaud Daniel, « Le complexe obsidional de la Corée du Nord », in : Josepha Laroche (Éd.), Passage au crible de la scène mondiale, Analyse de la scène mondiale 2009-2010, Paris, 2011, L’Harmattan. Collection Chaos International, pp. 89-92.

Braud, Philippe, L’Émotion en politique, Paris, Presses de Sciences Po, 2006.

Laroche Josepha, La Brutalisation du monde, du retrait des États à la décivilisation, Montréal, Liber, 2012.

Lindemann, Thomas, Sauver la face, sauver la paix, sociologie constructiviste des crises internationales, Paris, L’Harmattan, 2010. Collection Chaos International.

Wendt, Alexander, Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, 1999.

Jan 16, 2012 | Derechos Humanos, Passage au crible (espagnol)

Por Armelle Le bras-Chopard

Traducción: Ulises Aquino

Passage au crible n°54

Flick

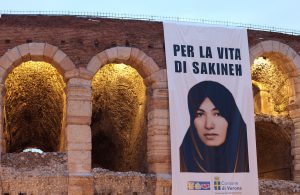

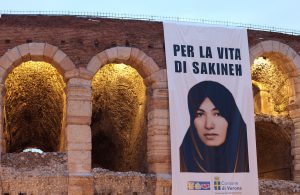

La condena a muerte de Sakineh Mohammadi Ashstiani por un presunto adulterio es emblemático de la violación de los derechos humanos y de la situación de las mujeres sancionadas fuertemente por la sharia en Irán. Este asunto ha movilizado a la opinión internacional desde 2010, lo que ha permitido obtener la suspensión de su condena a la lapidación. Sin embargo, a finales de diciembre 2011, tras el anuncio del cambio de su sentencia de lapidación a la horca, la campaña mundial de protestas ha resurgido con el fin de obtener su liberación.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

Sakineh nació en 1967 en el Azerbaiyán iraní, al noroeste del país. Fue institutriz en la escuela maternal de su ciudad pero hablaba únicamente el azerí y no entendía el persa, lengua oficial de Irán. En 2006, fue condenada a muerte por complicidad en el asesinato de su esposo y por “relación ilícita” con un hombre. Esta acusación no fue probada por lo cual la primera pasó a segundo plano y se enfocó en el adulterio, castigado con la pena de muerte por lapidación. La ejecución inminente de la sentencia se anunció para junio 2010. Sometida a 99 latigazos reglamentarios, incluso cuando ella se creía inocente, Sakineh finalmente firmó una sentencia de muerte que fue extendida en un idioma que no comprende. Posteriormente fue forzada a confesar en televisión, antes de que su hijo y su abogado fueran arrestados junto con los dos periodistas alemanes que realizaron una entrevista previamente. El abogado anterior tuvo que dejar el país ya que, la represión del régimen estaba hostigando a su esposa.

Una ola de indignación de magnitud internacional tomó forma inmediatamente a través de manifestaciones que tuvieron lugar en más de 100 ciudades alrededor del mundo. Las peticiones y condenas contra Irán por parte de instancias internacionales se han multiplicado por no respetar los derechos humanos. Las protestas emanan incluso del universo cultural y de dirigentes políticos (el Presidente Lula propuso en su tiempo, acordar el asilo político de Sakineh en Brasil, petición rechazada por las autoridades en Teherán). Este conjunto de intervenciones ha llevado a la suspensión de una sentencia juzgada como “bárbara”. Pero a finales de 2011, Malek Adjar Sharifi – jefe de la justicia de Azerbaiyán Oriental, donde Sakineh está detenida desde hace 7 años – insinuó que la muerte en la horca podría ser sustituida por la lapidación. Una nueva movilización mundial se puso en marcha inmediatamente. Algunos días más tarde, Sharifi dio marcha atrás y declaró que sus propuestas habían sido malinterpretadas. La suerte de Sakineh aún no está decidida y suscita, a este respecto, una vigilancia internacional en todo momento.

Marco teórico

1- El respeto a los derechos humanos. Irán refuta la concepción internacional de Derechos Humanos, por considerarlos una simple invención occidental. El gobierno actual promueve un relativismo cultural a través del cual intenta negar incluso la idea de los valores universales. Él los ve como un arma contra el Islam, incluyendo el Corán según los dirigentes iraníes, todos los derechos fundamentales desde hace catorce siglos, mucho antes de su desarrollo falaz en Occidente. De acuerdo con el principio 20 de la constitución “Todos los miembros de la nación, mujeres y hombres, están bajo la protección de la ley y gozan de todos los derechos humanos, políticos, económicos, sociales y culturales” pero con esta aclaración: “dentro del respeto a los preceptos del Islam”, es decir, de una cierta interpretación de la sharia. Así, la lapidación como otras violaciones a derechos humanos en este país (censura, tortura, amputaciones…) está legalizada en los artículos 102 y 104 del código penal iraní que describe minuciosamente su ejecución: las piedras no deberán “ser grandes al punto que la condenada muera después de haber recibido una o dos; no deberán ser tampoco tan pequeñas que no se les pueda otorgar el nombre de piedra”. Deberán ser bastante afiladas para hacer sangrar. Al sufrimiento infligido por esta práctica salvaje se añade la humillación ya que, la muerte deberá tener lugar públicamente como la flagelación, donde en el caso de Sakineh, su hijo de 16 años en ese entonces, fue obligado a asistir a la sesión de latigazos.

2.- La inequidad entre los sexos. Incubierta como igualdad, de hecho está institucionalizada. El principio 21 de la constitución precisa que “El Estado tiene el deber de garantizar los derechos de la mujer en todos los sentidos”… con la misma restricción: “dentro del respeto a los preceptos islámicos” que, de hecho, sitúan a la mujer bajo tutela. Por ejemplo, es obligatorio para éstas últimas, pedir la autorización de su esposo para salir de casa, viajar o trabajar. También están sujetas a obligaciones en la manera de vestir y subsisten discriminaciones en materia de derechos civiles y de la familia (inequidad frente a los procesos de divorcio o de herencia, etc.), el derecho al aborto está por supuesto prohibido.

La situación de las mujeres en Irán continua siendo paradójica. Ellas gozan en efecto de más libertades que las mujeres de otros países en el Golfo Pérsico (Arabia Saudita, Qatar, Bahrein…), principalmente en materia de estudios superiores (60% de las mujeres en la universidad), de empleo o deportes… Por otra parte, ellas no permanecen pasivas y se organizan en asociaciones. A este respecto, la abogada Shirin Ebadi, premio nobel de la paz 2003, resulta emblemática de este combate por los derechos humanos.

Análisis

Heroína a su pesar, Sakineh aparece como el símbolo de esas mujeres que, en Irán, son víctimas de la lapidación. Pero, más allá de este país, ella es testimonio de la opresión de todas aquellas que sufren bajo el imperio de la sharia. Así, a finales de 2011, una de entre ellas fue decapitada en Arabia Saudita por “brujería”, al término de un juicio “islámicamente correcto”. Además, la euforia y las esperanzas suscitadas por las Primaveras árabes, dan lugar a una cierta inquietud después de las elecciones que han otorgado la mayoría a los partidos islámicos, incluso si ellos se presentan como “moderados” (Túnez, Egipto o Marruecos). Principalmente porque, por su parte, el Consejo Nacional Libio de Transición (CNT) ávidamente anunció, después de la liberación del país, su voluntad por reinstaurar la sharia.

Sin embargo, el islamismo radical no tiene el monopolio de esta triste organización de la supremacía masculina. Igualmente la encontramos en otros integrismos religiosos. Los ultra ortodoxos judíos, “los hombres negros”, ¿no se manifestaron recientemente en Israel, entre otros, por el establecimiento de una segregación de sexos en los espacios públicos? Ciertas comunidades protestantes o de grupos católicos dirigen, por su parte, comandos contra las clínicas que practican el aborto. Por último, las sociedades contemporáneas, incluso laicas, conocen aún en nuestros días, una inequidad entre sexos más o menos pronunciada. Dicho de otra manera, este “balance diferencial de los sexos” en beneficio de los hombres, que el antropólogo Françoise Héritier detectó en todo momento y en todo lugar, no excluye el Occidente.

Como en las revoluciones árabes y otras situaciones recientes, el rol de los medios y en particular del Internet ha sido fundamental en el asunto Sakineh. La reacción inmediata y de gran magnitud de las opiniones públicas, permitió hacer presión sobre los dirigentes políticos de numerosos países, en instancias internacionales – unos y otros se vieron obligados a tomar una posición – y sobre las autoridades de Teherán. Actualmente, la solidaridad internacional no se debilita y lo que reclaman estos ciudadanos del mundo no es solamente la prohibición de la pena de muerte de Sakineh sino también su libertad. Más allá de su caso, ellos exigen simplemente la abolición de la lapidación, de la cual son todavía víctimas otros individuos y para la cual Irán había anunciado una moratoria en 2002.

Referencias

http://laregledujeu.org/2011/12/29/8385/sakineh%C2%A0-les-dernieres-et-tristes-nouvelles-de-l%E2%80%99iranienne/

Stengers Lauriane, Pierres non seulement – Conversations avec Sakineh Mohammadi Ashstiani, Editions BoD, 2010

Ver los sitios de Amnesty International y Human Rights Watch

Jan 11, 2012 | Passage au crible (espagnol), Salud pública mundial

Por Armand Suicmez

Traducción: Maricarmen Gonzalez Cisneros

Passage au crible n°53

El miércoles 4 de enero de 2012, el juez de paz de la ciudad de Marsella condujo una investigación policial en la fábrica de PIP (Poly Implant Prosthesis) resultado del escándalo generado por los implantes mamarios fabricados por la empresa. Compuestos de un gel de silicón que no respeta las normas de salud, los productos PIP podrían ser responsables de una serie de cánceres, aun cuando el vínculo entre los PIP y las patologías no ha sido demostrado.

Este caso va mas allá del marco francés, pues la empresa exporta a toda Europa, a Estados Unidos y América del Sur. De esta forma se pone en evidencia la ausencia de reglas nacionales e internacionales de los dispositivos médicos.

> Contexto histórico

> Marco teórico

> Análisis

> Referencias

Contexto histórico

Fundada en 1991 por Jean-Claude Mas, la PME francesa PIP exporta a 65 países y ha distribuido en el plan mundial cerca de 400,000 prótesis. Su floreciente actividad se degradó con la competencia asiática de los años 2000 y la baja del dólar. Su Director decidió maximizar beneficios utilizando un gel de silicón industrial, siete veces menos caro que la versión médica. Gracias a este artificio, PIP pudo volverse líder en el sector, tanto de la producción como de la distribución.

A pesar de ser peligrosos para la salud, los productos PIP obtuvieron la certificación de la empresa privada TÜV Rheinland. Dicho laboratorio efectivamente validó el suero PIP como tecnología fisiológica y sin riesgos. Jean-Claude Mas, al momento de las pruebas científicas entregó deliberadamente una muestra en conformidad con las normas. En el momento de la encuesta, declaró a los investigadores “Yo sabía que el gel no estaba homologado, pero lo hice a sabiendas de que el gel PIP era mucho más barato”. Elaborando facturas falsas, disimuló a sus empleados y a sus clientes la verdadera composición de los artículos.

500,000 personas del mundo entero se encuentran afectadas por esta situación. En 2005-2006, las primeras quejas de pacientes dieron por resultado la condena de PIP en Estados Unidos antes de que los casos de ruptura de las prótesis se multiplicaran al año siguiente en Reino Unido, en España y América del Sur. Desde hace año y medio, la prohibición de la comercialización se instaló, golpeando la sociedad de una demanda global de 1, 4 mil millones de dólares. Finalmente, el mediatizado destino de una mujer muerta de un linfoma, provocó un cierto pánico colectivo. En 2011, el Ministerio de Marsella recibió cerca de 2,400 quejas y abrió una encuesta judicial por “heridas y homicidio involuntario”.

Hoy, cerca de 30 000 explantaciones están previstas para reducir el peligro. Jean-Claude Mas el principal culpable del caso corre el riesgo de cuatro años de cárcel.

Marco teórico

1. Una etiqueta externalizada: habiéndose vuelto ineludibles, las etiquetas de calidad representan una prueba de seguridad sanitaria. Este mecanismo se generaliza con el objeto de proteger, de manera más eficaz, al consumidor vulnerable frente a una masa de información muchas veces poco fiable. Ahora bien, la autentificación pública de las normas nacionales, comunitarias e internacionales se ha confiado a las empresas privadas.

2. Una evaluación médica al servicio de los intereses privados: Idolatrado por los consumidores cuando se trata de valorar la calidad del producto, la evaluación da fe. Mientras tanto hay que recordar que el proceso de validación científica depende de la lógica política y económica. Por este hecho, su neutralidad está sujeta a garantía y tiene que ser debatida.

Análisis

En nuestros días, el valor de la evaluación médica parece ser muy importante: casi sagrada, principalmente cuando se trata de material médico, naturalmente en vínculo directo con las cuestiones de salud pública. Dentro de este marco, los implantes PIP revisten – aún antes de su prohibición – una doble característica: son los más baratos del mercado mundial, conservando sus calidades médicas evaluadas y confirmadas por los gabinetes de expertos independientes. Subrayemos el hecho que los AP-HP (Asistencia pública- Hospitales públicos) abastecían en dispositivos PIP a tres cetros públicos anti cáncer en Paris.

A priori, el escándalo PIP podría aparecer como un caso aislado de error debido a las artimañas fraudulentas de una sola persona: Jean-Claude Mas. Pero en realidad, la falta de reglamentaciones internacionales fue subrayada, tanto por los gobiernos europeos como por los actores fuera del Estado o por las redes de individuos, grupos de médicos o asociaciones de víctimas como la asociación de portadoras de prótesis PIP. A medida que los implantes de silicón son considerados como simples dispositivos médicos –es decir de poco grado de riesgo y poco esenciales-, son reglamentado por la norma ISO 14607:2007 “especificando las exigencias relativas a implantes mamarios destinados a fines clínicos”. Ahora bien se trata de una regla poco exigente, permitiendo a la industria el etiquetar la evaluación del resultado de su propia producción.

En Europa, la vigilancia material sanitaria restringe al fabricante a un procedimiento de validación al menos por uno de los 70 organismos certificados entre los que se encuentran TÜV Rheinland, Sin prometer una profundidad en los exámenes es un laboratorio independiente con el papel de experto simbolizando la ética médica. Principalmente es especialista en la instalación de empresas médicas con el objetivo de hacer que sus clientes obtengan los máximos beneficios financieros.

Los gobiernos se comprometieron a favor de un retiro preventivo del producto bajo el principio de precaución. Comprendemos entonces que la responsabilidad económica se encuentra implicada en el escándalo. Si la justicia americana exige de la PME francesa una indemnización, en Francia, la Seguridad Social debería participar financieramente. Frente a este problema, el seguro contra enfermedades francés, se quejó por “engaño agravado y estafa” con el objetivo de lograr una indemnización de 60 millones de euros a las víctimas. Este bien transnacionalizado (prótesis PIP) pone en evidencia, necesariamente, la heterogeneidad de jurisdicciones gubernamentales vulnerables frente a un caso sanitario que va mas allá del marco de la soberanía del Estado.