Nov 4, 2015 | Passage au crible (arabe), الاحتباس الحراري, البيئة

قال: ستيفان أيكوت Stefan C. Aykut

ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n° 133

Source: Wikimedia

Source: Wikimedia

سيعقد في ديسمبر 2015 في باريس المؤتمر 21 للأطراف في نطاق لاتفاقية تغير المناخ (COP21). يجب أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى اتفاق دولي لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري حيث تظهر كحدث رئيسي للحكم العالمي للبيئة. يمثل ادراج هذه القضية في جدول الأعمال الدولي نتيجة أكثر من عشرين عاما من المفاوضات منذ مؤتمر ريو في عام 1992. ومع ذلك، وصلت تركيزات الغازات في الغلاف الجوي المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري إلى مستوى قياسي في 2013. ووفقا للتقرير الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يوجد احتمال قوي أن الاحترار العالمي سوف يتجاوز عتبة خطيرة مقدرة ب 2 ° C إضافية. كيف يمكن تفسير هذا الفشل الواضح؟

> نبذة تاريخية

> الإطار النظري

> تحليل

> المراجع

نبذة تاريخية

يمكن تمييز ثلاث مراحل في هذه الحالة. تبدأ الأولى بالتوقيع على اتفاقية المناخ في عام 1992 ممثلة بداية النظام المناخي. حيث ظهرت امكانية عالم يقوم على التعاون بين الدول بعد سقوط جدار برلين. في عام 1997، حدد بروتوكول كيوتو أهدافا رقمية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للبلدان المتقدمة والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية. إنه يقدم ثلاث “آليات مرنة” قائمة على أساس فكرة استخدام قوى السوق لتحقيق هذه التخفيضات وبأقل تكلفة ممكنة. بدأت المرحلة الثانية في عام 2001 مع قرار الولايات المتحدة بعدم المصادقة على بروتوكول كيوتو. أخذ الاتحاد الأوروبي بعد ذلك بزمام المحادثات ليدخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ في عام 2005 من دون مشاركة الولايات المتحدة. ولذلك، فإننا نشهد صعود البلدان النامية والموضوعات التي تهمهم. في البداية، التكيف مع تغير المناخ، ولكن أيضا نقل التكنولوجية والموارد المالية اللازمة لوضعه على مسار التنمية منخفضة الكربون. هذه المرحلة تنتهي مع الفشل الذريع لمؤتمر كوبنهاغن في عام 2009، والذي كان من المنتظر أن يؤدي إلى توقيع معاهدة تحل محل بروتوكول كيوتو. كرس الاتفاق الناتج عنه وضعا جديدا تفرض فيه القوة الأمريكية والدول النامية خياراتها، في حين وجدت أوروبا نفسها مهمشة.

بعد كوبنهاغن، تعكس فترة ما بعد عام 2012 ضرورة مزدوجة. أولا، يجب العمل على وضع نص جديد حتى عام 2015 من شأنه أن يشمل جميع الجهات الحكومية والذي يبدأ سريانه في عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك، يجب وضع ترتيب يغطي الفترة حتى عام 2020. والهدف من ذلك هو تجنب تخريب جهود الحد من والدعم المالي للبلدان النامية. نذكر عشية COP21 بأن عدة مرات بالفعل، اصطدمت الادارة والتصميم السياسي لهذا النظام بأحداث غير مرتبطة مباشرة بالمناخ الحرب الأميركية في العراق، والأزمة المالية لعام 2008 وكوبنهاجن في عام 2009 والتي حطمت أوهام التعامل الفعال والمشترك للمناخ.

الإطار النظري

1. نظام مناخي. يشير مفهوم النظام في العلاقات الدولية “للترتيبات السياسية والمعاهدات والمنظمات الدولية ومجموعة من الإجراءات القانونية، الخ “التي تهيكل الساحة العالمية حول موضوع معين (كراسنر، 1983؛ كيوهان، 1984). يشير هذا المصطلح أيضا إلى اختصاصات أخرى. وبالتالي استخدمه ميشال فوكو لوصف جميع الأجهزة الثقافية والمؤسسية… التي تشكل “نظاما من الحقيقة” (فوكو، 2001: 160؛ لوكلير، 2001). أما بالنسبة لدراسة العلوم والتكنولوجيا، فهي تتطرق” لأساليب إنتاج المعرفة العلمية المعاصرة” التي تمثل جزءا لا يتجزأ من القضايا السياسية والاقتصادية (جيبونز وآخرون، 1994؛ باستر،2003). بتطبيق هذه المعاني المختلفة على مشكلة المناخ، فهي تتداخل لخلق نظام معقد من الساحات والمؤسسات التي جمعت الدول والجهات المعنية على نحو متزايد. وقد أدى ذلك إلى تطور ممارسات بحثية جديدة وإجراءات تقييمية وتحققية. كما ينطوي هذا النظام أيضا على تواجه المصالح الاقتصادية والقضايا السياسية المختلفة. وأخيرا، فإنه أقام علاقات خاصة بين العلم والخبرة والسياسات والأسواق.

2. “انقسام الحقيقة”. في كتابه الكبير حول التربية السياسية، عرض السياسي الألماني أوسكار ناغت (2010) مفهوم “انقسام الحقيقة” لوصف تحليلي لعلامات التحذير من أزمة دستورية كبرى مغطاة من قبل استمرارية واضحة للعملية الديمقراطية. استنادا إلى أمثلة الجمهورية الرومانية قبل الإمارة، وجمهورية فايمار قبل وصول النازيين للحكم، يشير ناغت لتعايش شكلين من الشرعية التي تميز هذه المراحل. تتمثل الأولى في العملية الديمقراطية التي تقوم على قواعد التحضر إضافة إلى الخطاب والنقاش البرلماني. أما بالنسبة للثانية، فإنها تقوم على القوة العسكرية والعنف واحتلال الساحات العامة. ومع ذلك، لا يزال المواطنين يذهبون للتصويت في حين لا تزال واجهة الديمقراطية سليمة، مما يجعل إدراك علامات الكوارث في المستقبل أكثر صعوبة.

تحليل

ويبدو أن انقطاع مشابه الى حد ما في إدارة المناخ. ظهر هذا الانقسام تاريخيا مع نهاية التسعينات، عندما لعبت الولايات المتحدة دورا أساسيا حيث فرض التيار المحافظ الجديد رأيه: التركيز على القوة العسكرية لأمريكا ورفض التعددية. في عام 1997، عكس قرار بيرد-هاغل الشهير في مجلس الشيوخ عداء تجاه معاهدة لفرض الجهود لعلى الأميركيين دون التزامات “مماثلة” في الدول النامية (مجلس الشيوخ 1997)، بينما حمت واشنطن في حرب الخليج (1990 و 2003) وأفغانستان (2001) مصالحها الحيوية من الناحية الأمنية والنفطية مستمرة في في نفس الوقت في نشر طريقة الحياة الأمريكية American way of life. لم يتم تحليل لا المغزى العميق من هذه الصراعات ولا القرار الأمريكي الوحشي لإنهاء العملية.

تحلل عزلة المفاوضات هذه كذلك على مستوى أكثر هيكلي. أظهرت البحوث حول ترسيخ النظم الدولية (Oberthür et Stokke, 2011) أن تنظيم المناخ يتداخل مع تنظيمات أخرى لديها طريقة عمل خاصة ومؤسسات محددة. نذكر كدليل على هذا البعد الحاسم لانشقاق مفاوضات المناخ التي لا تزال منفصلة عن هذه المؤسسات الأخرى. يمكن الاشارة على سبيل المثال لمنظمة التجارة العالمية التي تمثل منظمة مركزية في إدارة التجارة العالمية والتي لا تفرق بين النشاطات الملوثة وغير الملوثة، وهو الأمر الذي يعزز من العولمة الاقتصادية الملوثة. وعلاوة على ذلك، من حيث التنمية، يواصل البنك الدولي تمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى ومشاريع التصنيع الغير المحترمة للبيئة على نطاق واسع. الأهم من ذلك، يفرق نهج كيوتو بين خطتين منفصلتين للطاقة. في الواقع، فإنه ينظم المناقشات والإجراءات حول CO2 والغازات الدفيئة الأخرى (output) وليس حول استخراج واحتراق مصادر الطاقة (input). ولكن من خلال استهداف الانبعاثات بدلا من معالجة أوضاع التنمية الاقتصادية وقواعد التجارة الدولية أو حتى العمل العالمي لنظام الطاقة، أنشأ نظام المناخ “جدران عازلة للنار” (Altvater, 2005: 82) بين المناخ والأنظمة الأخرى.

يوجد انقسام بين حقيقتين. من ناحية، هناك عالم يتسم بالعولمة الاقتصادية والمالية، والاستغلال الجامح لموارد الطاقة الأحفورية والمنافسة الشرسة بين الدول. ومن ناحية أخرى، نلاحظ ظهور مجال للمفاوضات والحكم. لذلك لا يمكن لمؤتمر باريس أن ينجح إلا إذا ركز على عملية التوعية التي من شأنها إنهاء التشرذم وعدم معرفة القضايا الرئيسية الأخرى التي تدفع لإحباط أي تقدم يذكر لوحظ في المفاوضات.

المراجع

Altvater Elmar, Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen, Münster, Westfälisches Dampfboot, 2005.

Foucault Michel, Dits et écrits, Paris, Quarto Gallimard, 2001.

Gibbons Michael, Nowotny Helga, Limoges Camille, et al., The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies London, Sage, 1994.

Keohane Robert O., After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1984

Krasner Stephen D., (Éd), International Regimes, Ithaca, Cornell University Press, 1983

Leclerc Gérard, « Histoire de la vérité et généalogie de l’autorité », Cahiers internationaux de sociologie 2 (111) 2001, pp. 205-213

Negt Oskar, Der politische Mensch. Demokratie als Lebensform, Göttingen, Steidl Verlag, 2010.

Oberthür Sebastian et Stokke Olav Schram, (Éds), Managing Institutional Complexity: Regime Interplay and Global Environmental Change, Cambridge, MA, MIT Press, 2011.

Pestre Dominique, Science, Argent et Politique. Un essai d’interprétation, Paris, Inra, 2003.

Oct 20, 2015 | Passage au crible (arabe), الإنجليزية, الاتحاد الأوروبي, الهجرة الدولية, حقوق الإنساﻥ

مقال: كاثرين ويتول دي وندن Catherine Wihtol de Wenden

ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n° 132

Source: Pixabay

Source: Pixabay

في عام 2014، تلقى الاتحاد الأوروبي 625 ألف طالبي لجوء مما يمثل رقما قياسيا مقارنة مع السنواتة السابقة أين لم يتعدى غالبا حوالي 200 ألف طلب. وشهد عام 2015 300 ألف هجرة قسرية بسبب الفوضى التي تواجهها البلدان القريبة من أوروبا (ليبيا، سوريا، العراق، القرن الأفريقي). كما شهدت 2000 حالة غرق عند حدود القارة الأوروبية. ومع ذلك، لا تزال هذه البيانات تزداد سوءا. بين عامي 2000 و 2015، توفي ما يقدر ب30 ألف شخص في البحر المتوسط و 40 ألف منذ عام 1990. وفي الوقت نفسه، مثل إعلان انجيلا ميركل في سبتمبر 2015 نقطة تحول غير مسبوقة. حيث أعلنت أن ألمانيا مستعدة لاستضافة 800 ألف من طالبي اللجوء في الأشهر المقبلة. كما يدعو الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إلى إنشاء نظام دائم وإلزامي لاستقبال طلبات اللجوء في جميع البلدان الاتحاد الأوروبي وفقا لعدد سكانها ومواردها.

> نبذة تاريخية

> الإطار النظري

> تحليل

> المراجع

نبذة تاريخية

تستند سياسة اللجوء الأوروبية إلى اتفاقية جنيف لعام 1951 التي تعرف اللاجئ بأنه شخص يفر من الاضطهاد أو يعاني من مخاوف مشروعة. فيمكنه التقدم بطلب للحصول على استقبال بلد مضيف لو تم استيفاء هذا الشرط. يمثل الحق في اللجوء حقا عالميا لم يرفض تبنيه يتبناه إلا خمسون دولة فقط. ولكن نظرا لتنوع الردود التي قدمتها الدول الأوروبية، لا يزال الاتحاد الأوروبي يسعى للتوفيق بينها.

واكبت وسائل المواءمة الأولى الأزمة الأولى للجوء في أوروبا بعد سقوط الستار الحديدي. في ذلك الوقت، أرسل 500 ألف طلب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك 432 ألف في ألمانيا في عام 1992). تمثل الرهان في ذلك الوقت في محاربة “تسويق اللجوء” الذي تمثل في تقديم طلبات لعدد من أعضاء الاتحاد في انتظار أفضل عرض. كل طلب يلقى دراسة و طلبا واستجابة واحدة من جميع دول الاتحاد الأوروبي وهذا ما كان مسألة اتفاقيات دبلن 1990 . ينطبق الشيء نفسه على قبول أو رفض منح صفة لاجئ. نظرا لتوجيه معظم الطلبات إلى ألمانيا والنمسا خلال هذه الفترة، فقد طالبت هذه الدول بتقاسم “العبء” مما نتج عنه في عام 2003 اتفاق دبلن الثاني القائم على مبدأ “محطة واحدة، متجر واحد”. في هذه الحالة، وهذا ما يعني أنه يجب علينا أن نطلب حق اللجوء في أول بلد أوروبي حيث نصل أصلا. ومع ذلك، فقد أدى هذا المنطق إلى تراكم الطلبات على الدول الواقعة على طول الحدود الخارجية لأوروبا، مثل إيطاليا واليونان، سيئة التجهيز للتعامل مع تدفق اللاجئين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الدول لديها ثقافة لجوء محدودة على عكس ألمانيا أو السويد. مما دفع اللاجئين إلى السعي إلى ترك أو تجنب ختم جوازات سفرهم مما يجبرهم للعودة إلى بلد الوصول. وقد خلق هذا التنظيم مخيمات في أثينا أو كاليه وسانجات أين جمع طلاب للحصول على اللجوء إلى المملكة المتحدة.

في عام 2008، أعلن الحلف الأوروبي حول الهجرة واللجوء (الذي لا يمثل معاهدة) عن مواءمة قانون اللجوء الأوروبي كأحد مبادئه الخمسة. وفقا لهذا المنطلق، تم إنشاء مكتب في مالطا لتنسيق الإجابات على أساس شخصية الطالبين. ولذلك انتشرت قائمة الدول الآمنة بين أعضاء الاتحاد مما دفع بعضها لتقييد كل الفرص للحصول على صفة اللاجئ. لكن الثورات العربية عام 2011، والأزمة السورية، والليبية والعراقية إضافة إلى توافد العديد من الأفغان أفرغت دبلن II من معناها. كما ظهرت ممارسة جديدة أكثر تسامحا مع طالبي اللجوء تسمح لهم بالمرور والتحرك كما يشاؤون. كما وفر النظام المزيد من المرونة في تحديد البلد الدارس للطلب، حسب اختيار مقدم الطلب وروابطه مع منطقة أوروبية معينة. وأدى هذا التحول المذكور مؤخرا من قبل أنجيلا ميركل إلى اختفاء نظام دبلن II.

لذلك نرى أن السنوات 2014 و 2015 قد شهدت تدفقا استثنائيا من طلبات اللجوء. أمام هذا التحدي، أنتج اقتراح المفوضية الأوروبية – الذي تم اجلاؤه في البداية – الذي خص الحصص في يونيو 2015، والذي يليه نظام إلزامي بين الأوروبيين. نلاحظ من جهة، أولئك الذين يقبلون الاستقبال، ومن جهة أخرى أولئك الذين يرفضون فرض تدابير مثل دول أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية، المملكة المتحدة وايرلندا والدنمارك.

الإطار النظري

1. حق اللجوء في مواجهة تدفق السوريين. هل لا يزال ينبغي أن تحترم اتفاقية جنيف في تقييم الطابع الفردي لطالب اللجوء حالة الاضطهاد التي عاشها أو التي يهرب منها؟ ألا يتوجب اتخاذ رد فعل جماعي يتكيف مع شعب ترك ستة ملايين من أفراده ديارهم منذ عام 2011 ويتواجد أربعة ملايين منهم في الخارج اليوم؟ لقد استقبلت بعض الدول بالفعل الملايين من السوريين. نذكر على سبيل المثال تركيا: 1.8 مليون، لبنان: 1.2 مليون والأردن: 600 ألف لاجئ. وبعبارة أخرى، فإن إلحاح الأزمة ألا تتطلب استجابة استثنائية لوضع استثنائي، كما كانت الحال في الماضي للاجئي القوارب الفيتنامية والكمبودية واللاووسية بين سنوات 1975-1980؟ يضاف لهذه المسألة سيادة الدول الأوروبية التي لديها صعوبة في قبول فرض طالبي اللجوء عليها. يمكن تطبيق آليات مثل الحماية المؤقتة، استنادا إلى التوجيه الأوروبي لعام 2001 كما تم العمل به في الماضي للمواطنين من يوغوسلافيا سابقا. ومع ذلك، فإن هذه الأحكام ليست جزءا من الحلول المقترحة اليوم.

2. تنسيق حق اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي. كل بلد يضع دبلوماسيته الخاصة في نطاق هذا المجتمع السياسي. كل لديه علاقة خاصة مع دولة معينة ويفكر فيما إذا كان سيحافظ على تقاليده في سياسة اللجوء نظرا لانخفاض مستوى الرؤية للسياسة المشتركة للاتحاد. لكن طالبي اللجوء غالبا ما يملكون فكرة واضحة عن البلد الذي يريدون الذهاب إليه لأسباب لغوية، والروابط الأسرية، وفرص العمل والمنافع. ولذلك، فإن فكرة أن الدول الأعضاء متماثلين بالنسبة لللاجئين تمثل وهما. في هذا السياق، يستغل الرأي العام لليمين المتطرف يستغل قضية سياسات الهجرة الأمنية للحصول على المزيد الن الشرعية لخطاباته ضد السياسة الأوروبية.

تحليل

تظهر أزمة اللجوء التي تواجهها أوروبا حاليا أن سياسة الردع قد بلغت حدودها. في الواقع، لم تقلل هذه الاستراتيجية من الإدخالات النظامية وغير النظامية أو طلبات اللجوء على الرغم من تطبيقها منذ 25 عاما مع أدوات أكثر وأكثر تطورا. كما تظهر الخطوط الفاصلة الموجودة في أوروبا من بين بلدان الشرق و دول الغرب. وبالتالي، فإن هذا الوضع يكشف عن عداء الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي الذين انتموا إلى الكتلة الشيوعية. كما تظهر هذه السياسة أيضا الفوارق شمال / جنوب. هذه الفوارق موضحة بسبب عدم وجود تضامن بلدان شمال أوروبا المعنية بشكل محدود بقضية الوافدين إلى دول جنوب أوروبا مثل إيطاليا واليونان الذين توليا القسم الأكبر من استقبال اللاجئين. نذكر على سبيل المثال تنظيم إيطاليا عملية Mare Nostrum من نوفمبر 2013 الى نوفمبر 2014. وفي نهاية المطاف، يفوز الانسحاب في معظم الأحيان على مبادئ الاتحاد الأوروبي للتضامن. ولكن يجب أن يكون مفهوما في هذا الصدد أن أوروبا تلعب قيمها كاحترام حقوق الإنسان والمسؤوليات المشتركة في قرار للترحيب أو عدم استقبال اللاجئين.

المراجع

Höpfner Florian, L’Évolution de la notion de réfugié, Paris, Pédone, 2014

Vaudano Maxime, « Comprendre la crise des migrants en Europe en cartes, graphiques et vidéos », LeMonde.fr, [En ligne], 4 sept. 2015, disponible à l’adresse suivante : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-migrants-en-europe-en-cartes-graphiques-et-videos_4745981_4355770.html. Dernière consultation : le 17 sept. 2015

Wihtol de Wenden Catherine, La Question migratoire au XXIe siècle. Migrants, réfugiés et relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2013

Oct 7, 2015 | Passage au crible (arabe), التعددية, الديبلوماسية, المالية العالمية, ديبلوماسية غير حكومية, ﺍلتجاﺭة الدولية, ﺍلصين

مقال: جوستين شيو Justin Chiu

ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n° 131

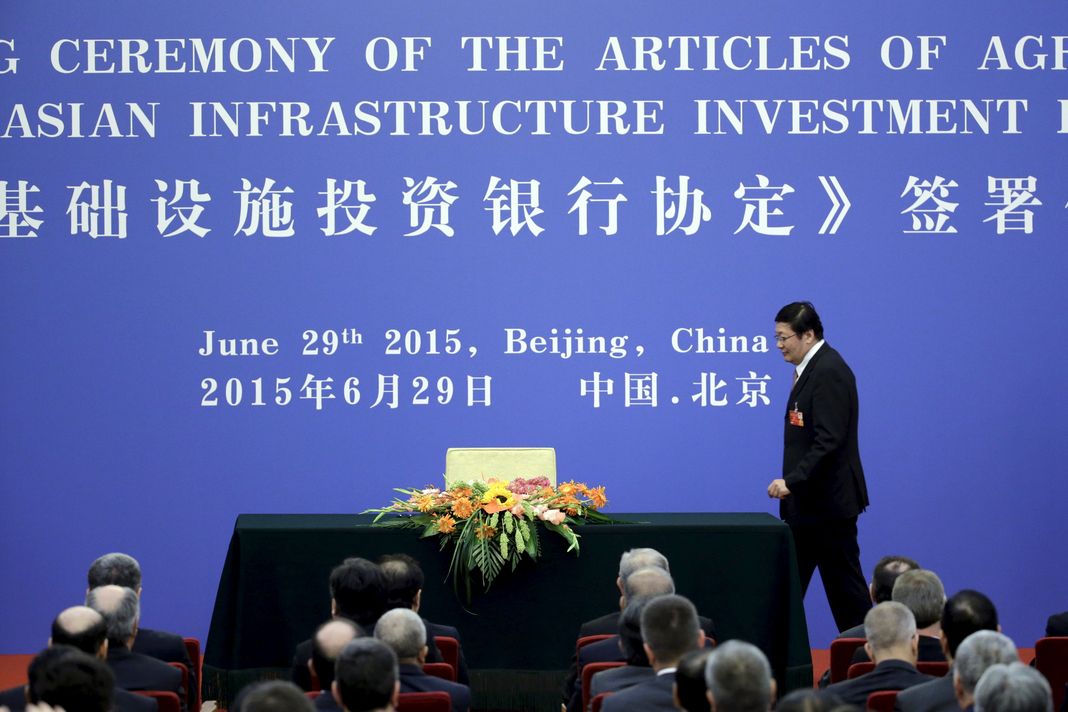

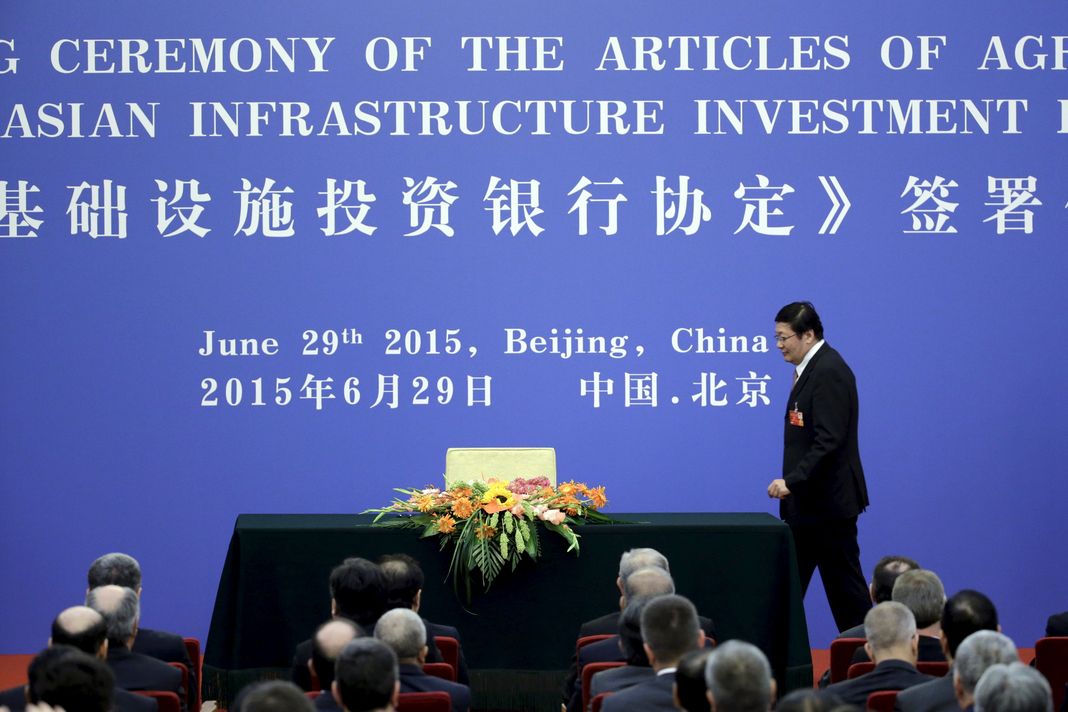

Source: Jason Lee / Reuters pour Le Monde

Source: Jason Lee / Reuters pour Le Monde

انعقدت في 29 يونيو 2015 في بكين مراسم التوقيع على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية. من خلال جمع 57 بلدا من جميع أنحاء العالم، أنشأ هذا البنك الجديد المتعدد الأطراف صندوقا مكونا من 100 مليار دولار 30٪ منها مصدرها الصين. يعتبر هذا البنك نجاحا دبلوماسيا للدولة الصينية كما يمثل نقطة تحول في المالية العالمية.

> نبذة تاريخية

> الإطار النظري

> تحليل

> المراجع

نبذة تاريخية

في سبتمبر 2013، قدم الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد ستة أشهر من توليه السلطة استراتيجيته الشاملة للاقتصاد والتجارة الذي أطلق عليه اسم طريق الحرير الجديد. تتمثل الأولوية اليوم في التركيز على تعزيز شبكات النقل – برا وبحرا – والتواصل بين بكين وشركائها في آسيا وأوروبا من أجل تأمين الحصول على المواد الخام وتبسيط تصدير السلع. ومع ذلك، وفقا لبنك التنمية الآسيوي، سيتطلب 800 مليار دولار سنويا لدعم بناء البنى التحتية في آسيا. لكن البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي لي يتمكنا من تمويل أكثر من 20 مليار دولار. في الواقع، يمثل مشروع البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي كشف النقاب عنه في أكتوبر 2013 مناورة سياسية. حيث يستجيب في المقام الأول إلى ضرورة اقتصادية.

منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، تضاعفت تبادلات الصين وفائضها التجاري (382.46 مليار دولار في عام 2014). في مارس 2015، تراكمت الاحتياطيات الأجنبية في بكين لتبلغ 3730 مليار دولار. تمثل الصين أول ممتلك للسندات الحكومية الأمريكية مع 1277 مليار دولار من سندات الخزينة (يوليو 2013)، كما تستثمر اليوم أيضا في الديون الأوروبية من خلال آلية الاستقرار الأوروبي. ومع ذلك، من أجل تنويع وتعزيز الشراكة مع دول الجنوب، خلقت العديد من المنظمات العبر وطنية مثل صندوق التنمية الصيني الأفريقي (2006). يتم التعبير عن هذه الرغبة لتصدير المزيد من رؤوس الأموال عوضا من السلع المصنعة أيضا عن طريق تكوين البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية في بكين و بنك تنمية مجموعة بريكس في شنغهاي. وعلاوة على ذلك، تم تعزيز دور بنك التصدير والاستيراد وبنك الصين للتنمية من خلال المشاريع الثنائية. في هذا الصدد، قدمت بكين 73 مليار دولار لشركائها في أمريكا اللاتينية في الفترة الممتدة بين 2005-2011، مقابل 53 مليار للبنك الدولي.

الإطار النظري

1. الهجوم عبر الوطني لدولة منافسة. وفقا لفيليب سيرني، حلت الدولة المنافسة Competition State تدريجيا مكان دولة الرفاه لتلبية متطلبات المنافسة العالمية. في الواقع، خلال عملية وضع السياسات، تجد الدولة نفسها ملزمة بإيجاد الاتساق بين الاحتياجات المحلية والأهداف الدولية. من خلال تدويل الأنشطة والشبكات والاستراتيجيات، يمكن أن تستفيد الدولة بشكل أفضل من العولمة وحماية مصالح الجماعات الخاصة. وهكذا، على عكس نظرية انسحاب الدولة لسوزان سترانج، يشير سيرني لتضاعف تدخلات الدولة في بعض المجالات الاقتصادية والمالية.

2. تمويل الهيمنة. يشير سيمل في كتاب فلسفة المال للدور الرئيسي للاقتصاد النقدي في تكثيف المبادلات التجارية. في الواقع، مع المال، أصبح العمل المجرد بين الأفراد و الجماعات ملموسا وقابلا للقياس، حيث تعزز التبادلات النقدية علاقات الترابط والهيمنة. وفي هذا الصدد، يملك صاحب رأس المال القدرة على فرض شروطه والحصول على امتيازات خاصة. وهكذا أصبح العامل النقدي مرادفا للقوة.

تحليل

تبقى الصين أول مستورد للموارد الطبيعية والمعدنية عالميا رغم غناها بها. من أجل تأمين إمدادات النفط، تشارك هذه الدولة في بناء البنى التحتية في أفريقيا (أنغولا ونيجيريا والسودان)، وآسيا الوسطى (كازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان)، وكذلك في الآونة الأخيرة في باكستان، مع برنامج استثمار كبير يقدر ب 46 مليار $. وفيما يتعلق بتطوير صناعات الطاقة وشبكات النقل، يهدف البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية لتعزيز الجهود التي بذلتها حكومة بكين.

تمثل الشركات الصينية أول المستفيدين من استثمارات البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية. في الواقع، فإن شركات النفط (الصين ناشيونال أوفشور أويل كوربوريشن) وشركة سينوبك (شركة الصين للبترول والكيماويات) –، وأكبر شركات البناءCSCEC (China State Construction Engineering Corp) ، والشركات المصنعة لمعدات الاتصالات كهواوي وشركةZTE قد اكتسبت بالاشتراك الخبرة في هذا النوع من العمل المعقد الذي يربط شبكات الطاقة والنقل. بدعم من البنوك الصينية الكبرى، فهي قادرة على المشاركة في المناقصات بأسعار تنافسية للغاية. كما أنها تراهن على فوائد إضافية على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن بكين فرض قراراتها في هذه الآلية المالية الجديدة نظرا لمساهمتها بنسبة 30٪ وامتلاكها ل 26٪ من حقوق التصويت. وبعبارة أخرى، تسعى الدولة الصينية لدعم تدويل شركاتها من خلال تصدير رؤوس المال هذه.

تمكنت بكين تمكن من هذا الانجاز الدبلوماسي على الرغم من ضغوط واشنطن وحلفائها الغربيين و عدم ثقة طوكيو. في الواقع، وبعد طلب العضوية من طرف المملكة المتحدة في مارس 2015، قدمت كل من ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا واثنتي عشرة دولة أوروبية أخرى أيضا طلبها. كما تمثل كل من البرازيل ومصر وجنوب أفريقيا كجهات فاعلة إقليمية أطرافا مؤسسة للبنك الجديد. على الرغم من أن مشاركة الدول غير الآسيوية يقتصر على 25٪ من رأس المال، تعمل هذه الدول أساسا لعدم استبعادها نظرا للفوائد الاقتصادية الكبيرة المتوقعة. كما تحتاج الصين إلى الخبرة المالية من الخارج لتحديد طريقة الادارة من احتساب وتقييم المشاريع.

بتوقع ديناميكية النمو في آسيا، أنتجت إقامة البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية أثرا مضاعفا. وعد بنك التنمية الآسيوي – الذي تعد اليابان أكبر مساهم فيه – بزيادة أموالها الخاصة، التي من شأنها أن تزيد من 18 إلى 53 مليار دولار في عام 2017. يمكن قياس حجم العمل من خلال تدفقات رؤوس المال. تهدف الحكومة الصينية لفتح الأسواق غير المستغلة وتسليط الضوء على دورها القيادي في آسيا مع خلال إنشاء هذا البنك المتعدد الأطراف.

المراجع

Cabestan Jean-Pierre, La Politique internationale de la Chine, Paris, Presses de Science Po, 2010.

Cerny Philip G., Rethinking World Politics: A Theory of Transnational Pluralism, New York, Oxford University Press, 2010.

Meyer Claude, La Chine, banquier du monde, Paris, Fayard, 2014.

Meyer Claude, « Le succès éclatant, mais ambigu, de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures », Le Monde, 1er juillet 2015, disponible à l’adresse :

http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/07/01/le-succes-eclatant-mais-ambigu-de-la-banque-asiatique-d-investissement-pour-les-infrastructures_4665869_3232.html

Simmel Georg, Philosophie de l’argent, [1900], trad., Paris, PUF, 2009.

Site officiel de la BAII : http://www.aiibank.org/

Sep 23, 2015 | Passage au crible (arabe), البيئة, ديبلوماسية غير حكومية, ﺍلعولمة

قال: وايتينغ تشاو Weiting Chao

ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n° 130

Source: Wikimedia

Source: Wikimedia

نظم الاتحاد الدولي للغاز بين 1- 26 يونيو 2015 المؤتمر العالمي للغاز السادس والعشرون (WGCPARIS 2015) في باريس ستة أشهر قبل قمة المناخ (COP 21). جمع المؤتمر أكثر من 4000 ممثل من أكبر الأطراف في القطاع على مستوى العالم ومن 83 بلدا، مثل بي.بي، توتال، شل، اكسون موبيل، شيفرون، ايني، مجموعة بي جي، شتات أويل، غاز قطر، بتروتشاينا، الخ. دفع تغير المناخ الدي أصبح اليوم محور الاهتمام جميع الأطراف لمناقشة جميع المواضيع المتعلقة بالتحول الطاقوي.

> نبذة تاريخية

> الإطار النظري

> تحليل

> المراجع

نبذة تاريخية

بدأت المفاوضات بين الدول حول موضوع الاحتباس الحراري في أواخر الثمانينات. خلال قمة ريو دي جانيرو العالمية في عام 1992، تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) من قبل 153 بلدا. في عام 1997، اعتمدت الدول الموقعة على الاتفاقية بروتوكول كيوتو الذي يمثل حتى الآن الاتفاق العالمي الوحيد الملزم للدول المتقدمة بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري الدفيئة بين عامي 2008 و 2012. منذ دخول البروتوكول حيز التنفيذ في عام 2005، بدأ الحديث عن فترة ما بعد كيوتو. ومع ذلك، فإن توقيع على أي معاهدة جديدة لا يزال صعبا، خصوصا بعد فشل كوبنهاجن (COP15) في عام 2009، حيث لم يتم العثور على أي تقارب كبير يسمح بالتوصل إلى اتفاق عالمي. لذلك تم تمديد بروتوكول كيوتو حتى عام 2020 في عام 2012 في الدوحة. أما بالنسبة لاعتماد اتفاق جديد، فقد تم تأجيله في COP21 الذي سيعقد في باريس في ديسمبر 2015 .

انعقد قبل بضعة أشهر من هذا الحدث في نفس المدينة مؤتمر WGCPARIS 2015، والذي يمثل أكبر تجمع عالمي لصناعة النفط والغاز. تناولت المناقشات القيمة السوقية لسلسلة الغاز، من التنقيب والإنتاج والنقل الدولي وابتكارات مجال الطاقة، الخ. خلال هذه القمة، أبرزت الشركات الدور الحاسم للغاز الطبيعي، التي يعتقدون أنه ينتج حوالي نصف كمية غاز ثاني أكسيد الكاربون مقارنة بالفحم الحجري. على هذا النحو، فإنه يمكن بالتالي أن يساعد في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. بالإضافة إلى ذلك، كتب ستة من قادة شركات النفط الأوروبية في 2 حزيران (شل ايني، بي.بي، بي.جي، توتال، شتات أويل) رسالة مفتوحة في صحيفة لوموند لتشجيع جميع الجهات الحكومية لضبط جماعي لسعر الكربون لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. كما طلبوا من الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمساعدتهم على تنظيم حوار مباشر في إطار COP 21مع الأمم المتحدة و الدول الأطراف.

الإطار النظري

1. الدبلوماسية الثلاثية. منذ ظهور سوق العولمة وتسارع وتيرة التغير التكنولوجي، أصبحت الدول تسيطر حاليا على أكثر من جزء صغير جدا من عملية الإنتاج وتوجيه التجارة. تحتل مجموعات الطاقة الكبرى اليوم مراكزا هامة وتتعامل كسلطة سياسية إلى درجة منافسة الحكومات أحيانا. وقد أدى نقل السلطة لصالح الفاعلين الاقتصاديين إلى ظهور دبلوماسية جديدة تقوم على تشابك من ثلاثة أنواع من التفاعلات: العلاقات الدبلوماسية بين دولة و أخرى، بين دولة وشركة، وبين شركة وشركة أخرى. في الواقع، في كثير من الحالات، تبدو المفاوضات التي غالبا ما تدور بين الشركات أكثر أهمية حيث غالبا ما تساهم في توجيه السياسة العامة.

2. تناقض الحمائية الهجومية. في إطار السوق الحرة، تقود الشركات الكبرى سياسة تدخلية بهدف فرض الاحتكار. وبالتالي فإنها تتفق فيما بينها للحد من إنتاجها، تحديد الأسعار، تحديد حصتها في السوق، وتعزيز التقدم السياسي والتقني والصناعي الاقتصادي الخ. إنها تهدف باختصار إلى إنشاء كارتل دولي. لذلك، تساهم هذه الشركات في صياغة الترتيبات المؤسسية التي تحدد مصدر سلطة دوليا. وبالتالي يجبر المشترون على قبول هذا النظام نظرا لاعاقة المنافسة الحرة والمفتوحة.

تحليل

في مجال الطاقة، ينتج أكبر باعث لغازات الاحتباس الحراري في العالم حوالي 35٪ من الانبعاثات، تصدر أكثر من 56٪ منها من النفط والغاز. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، تبقى الجهود المبذولة في هذا القطاع للحد من غازات الاحتباس الحراري ضرورية. من جهة، تطالب الدول بتعاون الشركات. و من ناحية أخرى، تسعى الكثير من هذه الشركات للتأثير على قرارات الحكومة مباشرة نظرا لتأثيرها على تكاليف التشغيل والفوائد في هذا المجال . على هذا النحو، خلال المفاوضات الأولى التي عقدت في التسعينات، رفضت شركات الصناعات البتروكيماوية الغربية في غالبيتها اعتماد تخفيضات في انبعاثات CO2 التي تفرضها الحكومات واعترضت على أي برنامج مستقبلي. تمكنت هذه الشركات التي نظمت في المقام الأول من قبل ائتلاف المناخ العالمي من إيقاف عملية الحصول على الاتفاقات خلال التفاوض على الاتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتو. تمثل ضغوط الشركات عقبة حقيقية لسياسة المناخ أمام تآكل السلطة الحكومية. ولكن في نهاية ذلك العقد، ضعف دعم هذه الصناعة ائتلاف المناخ العالمي تدريجيا. قام العديد من أعضائها الرئيسيين مثل بي بي و شل على سبيل المثال بمغادرة المنظمة. وأخيرا، في عام 2002، بعد ثلاثة عشر عاما من العمل، تم حل المجموعة رسميا. يعكس الاختفاء الظاهري للجماعات المناهضة للالمناخية الاتجاه العام للشركات التي أصبحت أكثر تعاونية. في الواقع، يتم توجيه هذه التغييرات الكبيرة الناتجة عن الابتكارات التكنولوجية والفوائد الاقتصادية من قبل الجمعيات المنظمة علنا أو سرا في نطاق كارتلات. وهكذا، يمتلك الاتحاد الجغرافي الدولي الذي تأسس في عام 1931 أكثر من 140 عضوا يمثلون 95٪ من سوق الغاز العالمية. ويشمل شركات الأوبك (منظمة الدول المصدرة للبترول)، الشركات الكبرى الغربية وشركات النفط العملاقة الجديدة في الدول الناشئة مثل بتروتشاينا. تجتمع هذه الشركات كل ثلاث سنوات خلال المؤتمر العالمي للغاز من أجل وضع استراتيجية مشتركة. يتم تقرير المعايير الرئيسية خلال المفاوضات التي تلعب فيها شركات النفط الكبرى دورا بارزا. في الأساس، لقد عززت هذه المعايير تطوير أنواع جديدة من التجارات التي تقدم أرباحا محتملة عالية، مثل الطاقة المتجددة والابتكارات الصناعية، وسائل جديدة للنقل، والملكية الفكرية، الخ.

هذا العام، أظهرت الشركات بقوة كيف يمكن أن يكون الغاز الطبيعي أنظف من الوقود الأحفوري، وكيف سيشكل الأداة الرئيسية للتحول الطاقوي. يمكن أن تنتج زيادة استخدام هذا المورد فوائدا كبيرة في قطاع مجزأ وغير منظم. نذكر أنه تم إنفاق أكثر من 670 $ مليار في عام 2013 لاستكشاف احتياطيات جديدة من الوقود الأحفوري. وعلاوة على ذلك، بلغت صفقة شراء مجموعة بي جي من قبل شركة شل مبلغ 47 مليار جنيه استرليني (64 مليار يورو)، هو اتفاق استثنائي. زادت شركة شل مع هذا الاندماج الإنتاج بنسبة 20٪ واحتياطيات النفط والغاز بنسبة 25٪، كما تنفق الشركة المليارات لاستكشاف القطب الشمالي والمشاريع المتعلقة بالرمال النفطية في كندا. وفقا لتحليل حديث نشرته مجلة نيتشر Nature، تتنافى هذه المشاريع مع الوقاية من تغير المناخ كما تعتبر خطرة. وعلاوة على ذلك، مع التحول الطاقوي، تم دفع مبلغ كبير من أجل الاستثمار في البنية التحتية مثل بناء خط أنابيب الغاز. في الولايات المتحدة،، زادت كمية الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي بنسبة أكثر من 50٪ في الفترة الممتدة مابين 2008-2012. إذا استمرت التطورات الحالية، ستمثل هذه الطاقة ما يقرب من ثلثي كهرباء الولايات المتحدة بحلول عام 2050، متسببة بالتالي في تجديد شامل للمعدات.

أما بالنسبة لتطبيق نظام تسعير الكربون التي تنطبق على جميع الدول، تتقاسم الشركات مصلحة مشتركة، وهي حسن سير آليات السوق وخلق قواعد مترابطة. تستخدم العديد من الشركات سعرا داخليا للكربون لحساب قيمة المشاريع المستقبلية وتوجيه قرارات الاستثمار. في هذه الظروف، فإن سعر الكربون الذي حددته بعض الشركات – إذا أصبح سعر السوق – له تأثير أقوى بكثير من كل السياسات المتبعة اليوم من قبل الحكومات.

قدمت شركات قطاع الطاقة الكبرى التي تمثل المتحدثون الرسميون لصناعة الغاز أهدافها ليس فقط للدول ولكن أيضا للشعوب. كما عرضت الدور الذي ستلعبه في قمة COP 21 التي ستعقد قريبا في باريس. لكن اتضح أن التكنولوجيا والموارد التي تنوي استخدامها والتي ترغب في الاستثمار فيها تتبع حصرا منطقا تقنيا وماليا يتعارض إلى حد كبير مع سياسة ومبدأ حماية البيئة. في الواقع، يمكن أن يؤدي مبدأ المهاجمة الحمائية الذي تطبقه، والذي أسفر عن إنشاء منظمة في قطاع الطاقة، إلى التحول الطاقوي مع محتوى مصمم لصالح هاته الشركات، والذي يمكن أن نجده في الاتفاق القادم الدي قد توقع عليه الدول.

المراجع

Stopford John, Strange Susan, Henley John, Rival States, Rival Firms. Competition for World Market Shares, Cambridge, Cambridge University Press,1991.

Strange Susan, The Retreat of the State. The Diffusion of Power in the World Economy, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

Vormedal Irja, « The Influence of Business and Industry NGOs in the Negotiation of the Kyoto Mechanisms: the Case of Carbon Capture and Storage in the CDM », Global Environmental Politics, 8 (4), 2008, pp. 36-65.

Sep 17, 2015 | Théorie En Marche, البيئة, التعددية, السياسة الخارجية, الممتلكات العامة اﺍلعالمية, ﺍلعولمة

Aykut Stefan A. Dahan Amy, Gouverner le climat ? Vingt ans de négociations internationales. Paris, Presses de Sc Po

قبل بضعة أشهر من انعقاد مؤتمر الأطراف 21، يوفر كتاب أيكوت و دهان تحليلا قيما حول القضايا المتعلقة بالمفاوضات بشأن تغير المناخ.

بلغة واضحة وعلمية، يدرس هذا الكتاب جميع مراحل بناء النظام المناخي، منذ الإنذار الأول إلى مؤتمر كوبنهاغن. يكتشف القارئ الدور الهام الذي لعبته الولايات المتحدة، سواء من الناحية العلمية أو الصياغة السياسية للمشكلة. يسمح العرض الدقيق للأطر المتعارضة بفهم استمرار العديد من الخلافات.

يتساءل المؤلفون عن أسباب فشل جهود الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. في الواقع، فإنه يترتب على التباين الذي ميز تدريجيا “عمليات إدارة الأمم المتحدة […] ومن ناحية أخرى، حقيقة تتميز بصراع مرير من أجل الوصول إلى الموارد […] والطاقات الأحفورية “.

Aykut Stefan A. Dahan Amy, Gouverner le climat ? Vingt ans de négociations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2014, 749 صفحة من بينها 83 صفحة مخصصة للملاحق، المراجع المصنفة، ومؤشر الموضوع وفهرس الأسماء الشخصية.

Sep 15, 2015 | Passage au crible (arabe), أفريقيا, الأمن, الدفاع

مقال: فيليب هيجون Philippe Hugon

ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Source: Wikimedia

Source: Wikimedia

هاجمت حركة الشباب يوم الخميس 23 مارس 2015 جامعة غاريسا في كينيا مخلفة أكثر من 150 قتيلا. استهدفت هذه العملية الطلبة المسيحيين، حيث اتسمت بعنف شديد في مكان رمزي لنشر المعرفة. وقد جرت بعد شهر من اعلان حركة الشباب ولاءهم لتنظيم القاعدة وتهديد مراكز تجارية غربية. نذكر أن كينيا عرفت خلال ثلاث سنوات ثلاث هجمات مميتة جدا بما في ذلك هجوم مركز ويست جيت مال التجاري في 2013. كما هوجمت كمبالا عاصمة أوغندا في يوليو 2011 و تبقى إثيوبيا مهددة للغاية.

> نبذة تاريخية

> الإطار النظري

> تحليل

> المراجع

نبذة تاريخية

لم تعرف الصومال الدولة رغم توزيع أكثر من 10 مليون نسمة موزعة على مساحة 63800 كم. في الواقع، على الرغم من أنها مستقلة منذ عام 1959، فإنها لا تزال تتبع تنظيما قائما على القبائل والعشائر. تجدر الإشارة إلى أن هذا المجتمع العشائري ليس فوضويا لأن الصوماليين يتكلمون نفس اللغة – الصومالية – وهم شعب متجانس ذو تقاليد رعوية كما أنه يحترم قيما كالشرف والضيافة والانتقام. تتعايش الشريعة الإسلامية مع القانون القبلي أو العشائري في هذه الدولة المكونة من ما يقرب من 100٪ المسلمين.

نلاحظ اليوم تغيرات عميقة. أصبح الدين الذي كان عاملا موحدا حتى الآن يتواجه في نطاقه الإسلام الصوفي التقليدي والإسلام السلفي. بالإضافة إلى ذلك، نتج تفكك اجتماعي نسبي عن التعارض بين الصغار والكبار حول مدونات قواعد السلوك. يرمز صعود حركة الشباب إلى هذه المحددات. عانى الصومال لمدة 35 عاما من بلقنة عشائرية وفوضى اجتماعية سياسية خلفت أكثر من 500 ألف قتيل. تمتلك كل من العشائر تقليديا ميليشيات يقودها أمراء الحرب. ينظم الاشتباكات شباب دون أفق مستقبلية نمو اجتماعيا في نطاق أعمال العنف.

بالإضافة إلى ذلك، اجتمعت العديد من العوامل من أجل اضعاف هذا البلد. نذكر على سبيل المثال التأثيرات الإسلامية الجديدة (الإخوان المسلمون، السلفيين، دور إريتريا)، وآثار الضغط السكاني على الموارد النادرة، أو تعميم الاقتصاد الموازي مما يفتح الباب لتطور التجارات الغير شرعية المختلفة. وفي الوقت نفسه، تم دمج هذا المجتمع في العولمة بفضل جاليتها في الخارج. تساهم تكنولوجيا المعلومات في أيضا اندماجه العالمي إضافة إلى فرض الضرائب على المنظمات غير الحكومية وهجومات قراصنة البحار على المراكب الشراعية وسفن الشحن. لذلك نذكر أن الضريبة التي تفرض على ناقلات النفط (20 ألف سفينة وثلث ناقلات العالم تمر عبر مضيق) قد مثلت 4000 عملية قرصنة مسجلة بين عامي 1990 و 2010. صحيح أن قوة حلف الأطلسي قد تمكنت من تخفيضها لكن دون القضاء عليها كليا.

عرفت الصومال نظام باري الاشتراكي المرتبط بالاتحاد السوفياتي حتى عام 1991. شهدت التدخلات العسكرية بين عامي 1992 و 1994 سواء كانت دولية أو أمريكية (عملية “إعادة الأمل”) كلها الفشل. كما اندلعت حرب أهلية في الفترة الممتدة من 1991 إلى 2005. تولت المحاكم الإسلامية السلطة بعد الشورى في صيف عام 2006 ضد قادة الفصائل بدعم من إريتريا. جمعت هذه المحاكم مختلف الاتجاهات (حزب الاسلام)، الإصلاح (القريب من من جماعة الإخوان المسلمين)، إضافة إلى حركة الشباب الإسلامية المتشددة التي توصف بكونها نسخة أفريقية من حركة طالبان في أفغانستان.

بدلا من التفاوض مع الأطراف المعتدلة من المحاكم الإسلامية، فضلت الولايات المتحدة ودول في المنطقة دعم حكومة في المنفى لا تمتلك لا تمثيلية ولا شرعية. في أواخر عام 2006، بدعم عسكري من اثيوبيا والولايات المتحدة، و من كينيا وأوغندا واليمن بشكل غير مباشر، استعادت القوات الانتقالية هذه السيطرة على مقديشو دون التمكن من السيطرة على أمراء الحرب. تم بعد ذلك تكوين بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال في عام 2007. قامت حركة الشباب بتنظيم أعمال إرهابية، وخاصة في مقديشو (في نهاية عام 2009 ضد الاتحاد الأفريقي، عملية انتحارية في أكتوبر 2011، 14 أبريل 2013).

تتكون حركة الشباب حاليا من بين 5000 و 10000 مقاتل حيث تشكلت كحركة منظمة على مدى عقود. تم تدريب البعض في أفغانستان و جاء البعض الآخر من الحركة الإسلامية الصومالية الإتياد التي تكونت في التسعينات. تم تجنيد البعض وتدريبهم من قبل المحاكم الإسلامية حتى عام 2006. وبعد ذلك اكتسبوا قوة بعد سقوط الإتياد ضد تحالف بلدان شرق أفريقيا المدعومين من طرف الولايات المتحدة. تستند مطالباهم الكثيرة على القومية الصومالية والرغبة في إقامة دولة إسلامية تقوم على تطبيق الشريعة الإسلامية. كما أنها تستمد قوتها من السيطرة على التجارة الغير شرعية التي يقوم بها الشباب دون مستقبل من خلال اقتراح الجهاد العالمي و إدخالهم في الشبكات العبر الوطنية.

الإطار النظري

1. عنف بين الأجيال. نتج العنف في الصومال عن اشتباك بين حركة الشباب والحكومة الرسمية؛ حيث يجمع القتال أساسا قوة أميسوم الأفريقية.

2. عنف عبر وطني. يتميز عنف حركة الشباب أيضا ببعد إقليمي ودولي وهو ما يفسره وجود الكثير من الصوماليين في البلدان المجاورة (أكثر من 600 ألف لاجئ في كينيا) ، وهم صوماليون يعبرون صراحة عن الرغبة في زعزعة استقرار نظام أمن الدول المجاورة بدءا من كينيا. إنهم يرتبطون بالتحويلات المالية لأن الصومال أصبح إقليم حرب بالوكالة بين إثيوبيا وإريتريا، في حين يبقى قضية لحلفاء الولايات المتحدة الذين يقاتلون ضد الجهاديين.

تحليل

يمكن تحليل حركة الشباب كحركة صومالية. نتجت تاريخيا من المحاكم الإسلامية ومكونة من شباب دون أفق مستقبلية ومتعودون على التعامل مع الأسلحة والعنف والسيطرة على التجارة الغير شرعية. تمكنت الحركة من الانتشار بسهولة في الفضاء الصومالي بسبب شرعية الحكومة المحدودة. ونظرا لعدم قدرة الدولة على السيطرة على أراضيها وضمان حد أدنى من الوظائف السيادية، تعتمد المنظمة مزيجا من الترهيب عن طريق العنف وحماية السكان. رغم أنها فرضت الشريعة التي لا تحظى بشعبية حظر مضغ القات والاستماع إلى الموسيقى لكنها قد أنشأت أيضا نظاما لتسهيل التجارة. هذا ما يسمح لهم بامتلاك قدرات عسكرية وفقا للخطة التقليدية.

لا تزال الموارد الرئيسية الخاصة بها نتيجة السلطة التي تفرضها على التجارة الغير شرعية و الضرائب المحلية التي تفرض على رجال الأعمال والتجار. كما أنها تستمد دخلها من علاقتها مع القراصنة. عارضت حركة الشباب الحكومة الاتحادية الانتقالية بدعم من قوات أتت من أفغانستان وخاصة إريتريا. في أواخر عام 2010، كانت تسيطر على جزء كبير من مقديشو ووسط وجنوب الصومال. لكن أمام العمليات العسكرية لقوات الاتحاد الأفريقي، فقدت في النهاية الحركة القدرة على الأذى في قلب الصومال. وبعد ذلك اضطرت لمغادرة المدن الكبرى بدءا من مقديشو. ثم انتشر أفراد الحركة في المناطق الريفية واختلطوا مع السكان. وعلاوة على ذلك، في 1 سبتمبر عام 2014، خسروا زعيمهم عبدي جودان وحل محله أحمد أبو عمر أبيبة.

لقد أصبح نشاط حركة الشباب إقليمي ودولي. في الواقع، تتعدى أقلمة عملياتهم فقدان السيطرة على الأراضي الصومالية كما هو الحال بالنسبة لبوكو حرام. يبدو اليوم أنها تمتلك صلات مع شركات تحويل الأموال، بعض المنظمات غير الحكومية الكينية إضافة إلى الجالية في الخارج. حيث تمكنت من الإندماج تدريجيا في الشبكات الجهادية العالمية بفضل دعم اللاجئين أو المهاجرين الصوماليين. كما تسعى إلى إجراء المعارك غير المتماثلة تهدف إلى نشر الرعب من خلال التفجيرات الانتحارية أو الأعمال الإرهابية. بالتأكيد أنها لا تشارك حاليا في الجهاد العالمي، و لكنها مع ذلك كونت روابطا شخصية وتنظيمية مع الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة أو جماعة بوكو حرام مما يشير بوضوح لهدفهم النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن الدول المجاورة اليوم مهددة على نحو متزايد. تبدو كينيا مقسمة سياسيا مع 700 كيلومتر من الحدود المشتركة مع الصومال. يسعى هذا البلد اليوم لزيادة قوته العسكرية مع تجنب التوترات بين المسيحيين – الذين يمثلون ثلاثة أرباع السكان – والمسلمين، كما يسعى لطمأنة السياح ورجال الأعمال. أما بالنسبة للجوبالاند في جنوب غرب الصومال قرب الحدود مع كينيا، فهي منطقة عازلة المأهولة بالصوماليين إلى حد كبير. تهدف هجمات حركة الشباب التي ارتكبت في تلك المنطقة لإثارة التوترات الدينية وتعارض القوى السياسية. أما بالنسبة لإثيوبيا، فلم تمسها الهجومات بعد على الرغم من أنها تشارك 1600 كم من الحدود مع الصومال. تتبع هذه الدولة نظاما فيدراليا كما تحتوي على سكان ذو غالبية صومالية يعيشون في أوغادين. لكن البلاد لا تزال دولة محورية تسمح للولايات المتحدة بشن حرب بالوكالة. ولذلك، فمن المحتم أن العمليات العسكرية في الصومال ستتحول إلى إرهاب على مستوى شبكات دولية تتعلق بالصوماليين المغتربين قريبا.

تؤثر الدعاية التي تهدف إلى زرع الرعب وكسب الحروب الإعلامية سلباعلى السياحة ونشاطات الغرب في كينيا وإثيوبيا وأوغندا. أظهرت الحلول العسكرية التي أجرتها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال و أفغانستان أو بوكو حرام فعالية محدودة. تبقى في الواقع الحلول مستدامة ذات طبيعة سياسية تتمثل في إنشاء هياكل الدولة وإقامة حكومة شرعية.

المراجع

Hugon Philippe, Géopolitique de l’Afrique, 3e ed., Paris, SEDES, 2013.

Mashimongo Abelard Abou-Bakr, Conflits armés africains dans le système international, Paris, L’Harmattan 2013.

Véron Jean-Bernard, « La Somalie cas d’école des Etats dits “faillis” », Politique étrangère, 76 (1), print. 2011, pp. 45-57.

Jul 7, 2015 | Passage au crible (arabe), الأمن, التنوع الثقافي, ثقافة, ﺍلطائفية

مقال: ألكسندر بوهاس Alexandre Bohas

ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n° 128

Source: Wikipedia

Source: Wikipedia

بات أحد أكثر المواقع المرموقة في العصور القديمة مهددا بالزوال بعد سيطرت قوات الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على مدينة بالمير في شهر مايو. ويعكس هذا الحدث الدوافع الإيديولوجية لهذه الخلافة المنصبة ذاتيا ضد المباني الثقافية.

> نبذة تاريخية

> الإطار النظري

> تحليل

> المراجع

نبذة تاريخية

تضاعفت في السنوات الأخيرة الهجمات ضد المعالم الدينية من قبل مجموعات مختلفة تدعي انتماءها للإسلام الراديكالي. نذكر على سبيل المثال تفجير تماثيل بوذا باميان في عام 2001 في ظل نظام طالبان الأفغاني أو تهديم أضرحة الأولياء الإسلامية بتمبكتو في 2012 من قبل المتمردين الذين يقاتلون ضد نظام مالي خلال احتلالهم للمدينة. تضاف لهذه الأحداث عدم الاستقرار السياسي في مصر وليبيا مما أدى إلى نهب المتاحف والمواقع الأثرية لأسباب تجارية ودينية.

وعلاوة على ذلك، قد خلقت الحروب الأهلية في العراق وسوريا الظروف الملائمة لإنشاء مستدام لداعش في مناطق من كلا البلدين. نشير لتواجد 4500 موقع أثري في الأراضي التي يحتلها هذا الكيان. هاجم أنصاره مواقع بلاد الرافدين إضافة إلى أماكن عبادة المسلمين كقبر النبي يونس في الموصل. مس 90٪ من الدمار في سوريا الآثار الإسلامي مثل المقابر والأضرحة والمساجد، والتي يرجع تاريخها إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر.

منذ نهاية فبراير 2015، تم تصوير بعناية وبث عمليات النهب التي ارتكبت في متحف مدينة الموصل وعلى المواقع الآشورية والفرثيين الحضر ونمرود على الشبكات الاجتماعية.وقد تسبب هذا الخراب في استياء الجهات الغربية وإدانة منظمة اليونسكو التي نظهر عاجزة عن حماية هذا التراث العالمي.

الإطار النظري

1. رد فعل ضد تعددية العالم. تخلق العولمة “تعددية” المجتمعات الحديثة (سيرني). من خلال تشجيع تدفقات الحركات العبر وطنية في الناحية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، فإنها تتسبب بانطواء الهوية مع رفض الآخر كرمز “لوحشية العالم” (لاروش). في هذه الحالة، يهدف تخريب الآثار الذي ترتكبه داعش – باسم إسلام نقي ومتطرف وعقائدي – لمسح خصوصيات وتوفيقات المعتقدات في الماضي والحاضر.

2. عبر وطنية البحث عن الهوية. يستغل هذا التدمير الثقافي في العراق وليبيا ومالي للتلاعب بالأفراد والفئات المحرومة قليلة الاندماج. مما يدفعهم لتبني ايديولوجيات المتعصبة تعطي معنى للفراغ الوجودي الذي يمسهم (هوفر). بناء على قراءة أصولية ومعادية للحداثة للإسلام، يوفر هذا التدمير لمؤيديه المختلفين نظرة مبسطة للعالم إضافة إلى هوية عبر وطنية.

تحليل

بعيدا عن كونها عفوية، تم تنظيم عمليات التخريب والنهب هذه بعناية. إنها تبرر برفض عبادة الأصنام المحضورة من طرف جميع الأديان السماوية. تماما مثل الجدل المتمرد (القرن الثامن) و التحفظ الإنجليزي (القرن السابع عشر) في الدين المسيحي، تشير داعش لطبيعة أي مكان للعبادة الوثنية الحاضر أو الماضي الذي لا يخصص مباشرة إلى عبادة الله. في هذا المنظور، لا يمكن إلا أن هذه الأخيرة أن تمثل ممارسة الشعائر الدينية. يندرج تخريب مدينة الحضر ونمرود على وجه التحديد في نطاق تطبيق مبدأ أساسي من مبادئ الإسلام تعتمده داعش كشعار على علمها “لا إله إلا الله” .

تمثل أفلام التنظيم التي تظهر الدمار الذي خلفه في مدينة الحضر أو تلك في متحف الموصل نتيجة تركيب معقد. هذا ما دفع بعض المحللين للتشكيك في صحة بعض التماثيل التي دمرت. قد تكون هذه الآثار مزيفة في حين تم بيع الأصلية سابقا لتمويل المجهود الحربي. وعلاوة على ذلك، تم تحديد أصل المقاتلين الذين يظهرون في أفلام الدعاية للتنظيم من خلال لهجاتهم حيث يأتون من أفريقيا وشبه القارة الهندية وشمال أفريقيا. وبعبارة أخرى، لا ينتمي أي منهم من منطقة المشرق من سوريا إلى مصر. ولهذا يهدف الفيديو لجذب المسلمين الذين يعيشون خارج مسارح المواجهة المهمشة بهدف تجنيدهم. نذكر في هذا الصدد إلى أن جيوش داعش هي في الواقع تتكون إلى حد كبير من المقاتلين الأجانب.

وبالإضافة إلى ذلك، فمن المهم النظر في الجاذبية العالمية للتنظيم داعش لبعض الشباب المسلمين. تشبه هذه الجاذبية جاذبية الأديان العلمانية في الخمسينات التي وصفها الفيلسوف اريك هوفر. تجد هذه الجماعات من المتدينين المتعصبين صدى إيجابيا اليوم من خلال الإسلام المتطرف الذي ينادون به. خاصة وأن العولمة تعزز جاذبيتهم من خلال مضاعفة تأثيرهم. تساهم التكنولوجيات الجديدة وخاصة شبكة الإنترنت في تكوين علاقات غير مرتبطة بالأقاليم تميز قوة هذه الحركات الطائفية. لكن العولمة تؤثر على البيئات التقليدية من خلال تقارب الثقافات والمجتمعات. بالقيام بذلك، فإنها تخلق ردود فعل تسعى من خلالها الهوية في كثير من الأحيان عن طريق التعصب العنيف لإعادة تأكيد العقائد المهتزة. وبالتالي، يعبر التدمير الثقافي الذي يقوم به تنظيم داعش عن إرادة لمحو تنوع الممارسات الدينية والتاريخية والثقافية التي تميز بلاد الرافدين.

المراجع

Cerny Philip G., Rethinking World Politics: A Theory of Transnational Pluralism, New York, Oxford University Press, 2010.

Evin Florence, « L’État islamique met en scène la destruction de la cité antique d’Hatra », Le Monde, 4 avril 2015.

Hoffer Eric, The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movements, New York, Harber & Brothers, 1951.

Laroche Josepha, La Brutalisation du monde. Du retrait des États à la décivilisation, Montréal, Liber, 2011.

Schama Simon, « Artefacts Under Attack », Financial Times, 13 March 2015.

May 29, 2015 | Passage au crible (arabe), أفريقيا, الاقتصاد السياسي العالمي, الديبلوماسية, السياسة الخارجية, ﺍلصين, ﺍلعولمة

مقال: مصطفى بن براح Moustafa Benberrah

ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n° 127

Source:Wikimedia

Source:Wikimedia

في 16 أفريل عام 2015، أصبحت مدينة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية. سوف تستضيف المدينة خلال السنة المقبلة عدة تظاهرات ثقافية، مسرحيات، مهرجانات، مؤتمرات ومعارض. تم تخصيص ميزانية مقدرة بسبعة مليارات دينار (700 مليون دولار) لتنظيم هذا الحدث. في هذه المناسبة، دشن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال العديد من المشروعات الكبرى التي تشمل مركزا ثقافيا مكون من قصر الثقافة، مكتبة ، متحف، صالات عرض إضافة إلى متحف الفن والتاريخ وقاعة معارض تضم 3000 مقعدا.كلفت هذه القاعة 156 مليون دولار كما تم إععطاء الشروع إلى الشركة الوطنية الصينية للهندسة والبناء (China State Construction Engineering Corp ). جدد هذا المنح الجدل حول الاحتكار الصيني في مجال البناء والأشغال العامة في الجزائر.

> الإطار النظري

> تحليل

> المراجع

نبذة تاريخية

أصبحت جمهورية الصين الشعبية في عام 2013 أكبر ممون اقتصادي للجزائر مع 6.82 مليار دولار من الواردات (+ 14.33٪)، متجاوزة بذلك فرنسا (6.25 مليار دولار) الذي كانت تحتل هذا المنصب منذ سنوات. وصل هذا الرقم إلى 8.2 مليار دولار في عام 2014. كما تمثل عاشر مستورد بقيمة 1.8 مليار دولار. وهذا ما يعكس العلاقة الخاصة بين البلدين التي تجد أصولها في وقت مبكر مع مؤتمر باندونغ الذي عقد في عام 1955. شهدت هذه القمة الآسيوية الأفريقية اعتماد قرار يعترف بحق الجزائر في تقرير مصيرها والاستقلال. وعلاوة على ذلك، كانت الصين أول دولة غير عربية تعترف بالحكومة المؤقتة (1958) واستقلال الجزائر في عام 1962. ومن جانبها، فإن الجزائر أيدت دائما مبدأ وحدة الصين ومعتبرة تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين. كما ساهمت حركة عدم الانحياز وفي وقت لاحق في التقارب السياسي والاقتصادي بين البلدين إلى حد كبير.

تمس اليوم العلاقات الصينية الجزائرية جميع الميادين الاستراتيجية مثل الصناعة والزراعة، والأسلحة، والبنى التحتية … الخ. وهكذا، تنشط أكثر من 790 شركة صينية كبرى في الجزائر كما تم توقيع أكثر من عشرين اتفاقية تعاون بين البلدين. تمثل آخر اتفاقية خطة تعاون استراتيجية عالمية للفترة مابين 2014-2018 (286 مليار دولار)، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. أدت هذه التطورات في العلاقات إلى تدفق الآلاف من الرعايا الصينيين. يقدر اليوم عددهم بحوالي 40 ألف (من العاملين ورجال الأعمال وعائلاتهم)، تحصل 2000 منهم على الجنسية الجزائرية. على الرغم من أنها ملزمة بموجب القانون بإعطاء الأولوية للعمال المحليين، توظف هذه الشركات العاملين الصينيين في المقام الأول. لذلك فإنها تؤثر على المشهد الحضري من خلال المشاركة بنشاط في بناء البنى التحتية وإدخال هجرة غير مسبوقة في منطقة كانت منقطعة من العالم خلال العشرية السوداء .

الإطار النظري

1. ظهور دبلوماسية اقتصادية. شرعت الجزائر مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية في تطبيق سياسة إنعاش اقتصادي تدور حول ثلاثة محاور رئيسية: 1) جذب الاستثمار الأجنبي، 2) نقل التكنولوجيا 3) بناء البنى التحتية للتوسع الاقتصادي. ولذلك وضعت الأدوات القانونية التي من شأنها أن تسمح لمواطنيها المشاركة أكثر في المشاريع التي تقوم بها الشركات الصينية. ومع ذلك، نادرا ما يتم احترام هذه الأحكام من قبل هذه الشركات مما أدى إلى تطور الانتقادات اجتماعيا واقتصاديا. نلاحظ إذا تجاوز الدولة من طرف هذه الجهات عبر الوطنية التي تتبع منطقا اقتصاديا خاصا بها غالبا ما يتعارض مع المصالح الجزائر.

2. بناء مجتمعات عبر وطنية. تمثل الهجرة محركا للتكامل كأحد الآثار الناجمة عن عولمة المبادلات الاقتصادية. لقد أظهرت أعمال ألان ميشيل تاريوس و ميشال بيرالدي كيف تكون شخصية رجل الأعمال مهاجر في سياق ما بعد الفوردية المتصلة بالأزمة الصناعية، ارتفاع معدلات البطالة ومراقبة الهجرة. وقد أدى هذا التطور في الجزائر إلى إعادة توزيع قنوات التجارة مع العمال المهاجرين الذين تنظموا الآن في إطار شبكات عبر وطنية.

تحليل

تشارك الشركات الصينية بشكل خاص في قطاع البناء والتشييد الجزائري. منذ أوائل عام ألفين، بدأت الجزائر سلسلة من المشاريع الكبرى الممولة من زيادة عائدات النفط. أصبحت بذلك أحد أكثر الأسواق جاذبية في هذا القطاع لتلك المجموعات التي فازت ب 60٪ إلى 80٪ من العقود العامة والخاصة.

في خريف عام 2005، قال رئيس الحكومة أحمد أويحيى أنه لن يتم بعد الآن اعتماد ” الشركات الصينية في قطاع البناء والتشييد”. ومع ذلك، أدى القيام بمشاريع عملاقة مثل الطريق السيار شرق-غرب، والجامع الكبير في الجزائر العاصمة، وأوبرا الجزائر وآلاف المساكن الاجتماعية إلى تدفق اليد العاملة الصينية لتلبية متطلبات التكلفة والجدول الزمني . هذا ما أدى إلى تشكيل العديد من المخيمات للعمال منذ بداية العمل. كما ظهرت عدة متاجر صينية في المناطق التجارية في الجزائر، ثم في مدن أخرى حيث تتواجد الشركات الصينية – المتخصصة في قطاع البناء أساسا –. هذه الظاهرة تذكرنا بما حدث في الولايات المتحدة في منتصف القرن التاسع عشر نتيجة لمعاهدة بورلنجام في عام 1868. استقر اليوم التجار الصينيون في وسط الجزائر العاصمة المدن الكبرى إضافة إلى مدن كبرى أخرى مثل قسنطينة وعنابة. غالبا ما يبيع هؤلاء التجار نفس النوع من المنتجات بأسعار تنسي الجزائريين سمعة السلع المصنوعة في الصين السيئة. ومع ذلك، تعيد حجة البيع هذه الجدل الاجتماعي والاقتصادي. في الواقع، تسبب ارتفاع معدل البطالة والمنافسة التي يواجهها الجزائريون في حوادث مختلفة. نذكر على سبيل المثال اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجزائريين والمهاجرين الصينيين في ضواحي الجزائر العاصمة في 3 أوت. في الواقع، تعكس هذه الاشتباكات التوترات بين الطائفتين.

لقد وضعت عدة ترتيبات قانونية وثقافية من أجل السيطرة على هذه الاضطرابات وتسهيل الحوار بين الشعبين ومساعدتهما على التغلب على الفجوة العرقية والثقافية. أولا، فإن الشركات الصينية ملزمة قانونيا بتوظيف الموطنين الجزائريين. وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء العديد من البرامج لتعلم اللغة الصينية. وبالتالي، فإن الصينية تدرس اليوم في كلية الجزائر وكذلك في المدارس الخاصة التي تفتح بكثرة. وعلاوة على ذلك، تنظم السفارة الصينية أنشطة ثقافية متنوعة في البلاد. نذكر على سبيل المثال مسابقة الكتابة المفتوحة في خريف عام 2010. أخيرا، تأسست جمعية صداقة جزائرية صينية كما ازداد عدد الارتباطات المختلطة في نطاق الزواج. و بعبارة أخرى، ينافس هؤلاء الأطراف سيادة الدولة كما يشاركون في توجيه السياسات الحكومية للجزائر، مما يجعل منهم محاورون أساسيون في هذا المجال.

المراجع

Hammou Samia, « L’immigration Chinoise en Algérie : Le cas des commerçants Chinois à Alger » consulté le 15/05/2015 sur le lien : http://jcea2013.sciencesconf.org/conference/jcea2013/pages/Hammou_Samia.pdf

Rosenau James N., Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity, Princeton, Princeton University Press, 1990.

Selmane Arslan, « Constantine capitale de la culture arabe 2015 : Les bobards d’une manifestation de A à Z », consultable sur le site : www.elwatan.com, 26.02.15.

Strange Susan, Le Retrait de l’État. La dispersion du pouvoir dans l’économie mondiale, [1996], trad., Paris, Temps Présent, 2011.

May 19, 2015 | Passage au crible (arabe), الأمن البشري, البيئة, الممتلكات العامة اﺍلعالمية

Valérie Le Brenne مقال: فاليري لوبران

Benberrah Moustafa ترجمة: مصطفى بن براح

Passage au crible n° 126

Source: Sea Shepherd

Source: Sea Shepherd

غرقت في 6 أبريل 2015 سفينة “توندار” في مياه ساو تومي وبرينسيبي. كانت هذه السفينة ذات العلم النيجيري والمتهمة بالصيد غير القانوني والاتجار بالبشر تحت إشعار الانتربول الأرجواني منذ عام 2003. ذكر كابتن بوب باركر – سفينة من منظمة راعي البحر تطارد التجار انطلاقا منذ أكثر من مائة يوم – أن اغراق “توندار” كان متعمدا.

> نبذة تاريخية

> الإطار النظري

> تحليل

> المراجع

نبذة تاريخية

منذ ديسمبر 2003، طلب من الدول الأعضاء في الإنتربول بشكل منتظم من قبل المنظمة تطبيق التعليمات الصادرة ضد “توندار”. على وجه الخصوص، طلبت استراليا، النرويج ونيوزيلندا من السلطات أن تنشر أي معلومات تتعلق “بمكانها، أنشطتها، الأفراد والشبكات التي تمتلكها أولئك الذين يستفيدون من أنشطتها غير المشروعة.

تبنت هذه السفينة التي بنيت في النرويج في عام 1969 – و التي بلغ طولها واحد وستين مترا – ستة أسماء مختلفة بين عامي 1986 و 2013:” أركتيك رانجر، روبين، الاعصار، ووهان رقم 4، كوكو وتوندار”. بالإضافة إلى ذلك، استعمل في وقت واحد أكثر من سبعة رايات: المملكة المتحدة، سانت فنسنت وجزر غرينادين وسيشيل وبليز وتوغو ومنغوليا ونيجيريا. بالنسبة للقوارب المشاركة في أنشطة غير مشروعة، تهدف هذه التغييرات المستمرة للهروب من مراقبة المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك. اتهمت سفينة “توندار” بالصيد غير المشروع للمسنن “la légine“– سمكة تعيش في أعماق المحيط الجنوبي ذات شعبية في البلدان الآسيوية، تباع بأسعار مرتفعة للغاية – اضافة بالتهريب من قبل لجنة حفظ الموارد الحية البحرية في القطب الجنوبي.

نظمت منظمة راعي البحر غير الحكومية التي تسعى للحفاظ على الأنواع، – وهي منظمة تتدخل لحماية الموارد السمكية – عملية السمك الجليدي Icefish في سبتمبر الماضي. لذلك قامت بتسليح سفينتين لتعقب الصيادين. لأكثر من مائة يوم، طارد البوب باركر سفينة “توندار” لاعتراضه. في نفس الوقت، استرجع الناشطون شبكات مهجورة تحتوي على أكثر من سبعمائة مسنن وحيوانات أخرى ميتة.

نفد من مركب “توندار” الغذاء والوقود في حين أن الأول قد زود بالوقود في نهاية مارس. في غياب القدرة على الإرساء وأمام عدم إمكانياتها لإعادة الشحن، من المحتمل أن القبطان قد قرر أن يغرق سفينته لتدمير أي أدلة تدينهم. ووفقا لبيان صحفي صادر عن منظمة راعي البحر، ترك القبطان الصمامات مفتوحة لتسريع الممر المائي وتفريغ مخازن السفينة.

الإطار النظري

1. الجريمة عبر الوطنية. تمثل حرية التنقل والاستغلال الموروثة عن المبدأ الروماني res communis قاعدة أساسية في المياه الدولية. تخضع السفن خارج المياه الإقليمية لقوانين الدولة التي سجلتها. ومع ذلك، مكن تغيير نظام التسجيل بعد الحرب العالمية الثانية لتسهيل النقل البحري من ظهور أعلام الملاءمة. هذا ما يمكن الصيادين من الافلات من القوانين التي تفرضها هذه المنظمات. نظرا لارتفاع قيمة أنواع الأسماك الأكثر ضعفا، تمكن الصيادون من الاعتماد على الدخل الاحتكاري الذي يضمن استدامة الأنشطة الإجرامية.

2. ظهور سلطة خارج السيادة. يدفع عجز الأجهزة القسرية بعض الأطراف خارج السيادة لاعتماد ضوابط خاصة بهم. لذلك نشهد اليوم تقارب متزايد بين المنظمات الدولية والجهات الخاصة لمكافحة الصيد غير المشروع.

تحليل

في عام 1982، مثل التوقيع على اتفاقية مونتيغو باي حول قانون البحار نقطة تحول رئيسية في الادارة البحرية. من خلال تقنين الممارسات العرفية، أنشأ النص مبدأ المناطق الاقتصادية الخالصة التي تعطي الدولة سيادة على مساحة مائتي ميل بحري فيها. كما أنشأت الاتفاقية المحكمة الدولية لقانون البحار المسؤولة عن الحكم في المنازعات الناشئة عن ترسيم حدود هذه المناطق.

ومع ذلك، لم تؤدي المفاوضات بين القوى البحرية و الدول الساحلية الجديدة إلى إنشاء وضع واضح للمياه الدولية. وخلافا لقاع البحر الذي يمنع لأي دولة استغلاله، تبقى المياه الفوقية مفتوحة للتنقل والاستغلال. تتدخل المنظمات الإقليمية لتنظيم مصايد الأسماك فقط لإدارة الموارد السمكية. ورغم تحديد حصص الصيد وتبني تدابير تقنية، لا تمتلك هذه المنظمات الدولية إلا وسائلا محدودة للرصد والمراقبة.

لم يتمكن هذا التنظيم من وقف الممارسات غير المشروعة في سياق يتسم بتكثيف الصيد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، أدى ندرة العديد من الأنواع في زيادة قيمتها، ولا سيما في القنوات غير الشرعية. قلص حجم المخاطر الفعلية من عدد الأطراف الناشطين في هذا النوع من الصيد غير المشروع، مما يضمن للمهربين دخلا احتكاريا ويجعل هذه التجارة مربحة للغاية.

خلال التسعينيات، دفع زيادة كميات الصيد غير القانوني لأسماك المسنن لجنة حفظ الموارد الحية البحرية في القطب الجنوبي لاعتماد مجموعة من الأجهزة الملزمة للأساطيل التي تصطاد في مياهها. يهدد الصيد الغير شرعي الدي بلغ ستة أضعاف الحصص القانونية المخزونات، كما يؤثر على نشاط الصيادين الذين يحترمون القواعد. رغم تخفيض كل من مجموع المصيد المسموح به والالتزام باتخاذ مراقب على متن السفن هذه الظاهرة، لا تزال مع ذلك العديد من سفن القراصنة تنشط في نظم إيكولوجية هشة. نظرا لاستعمالها العديد من الرايات وعدم احترام قواعد إشارات الأقمار الصناعية، تبقى هده السفن خارجة عن سيطرة السلطات المعنية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تنظم حملاتها في مناطق مختلفة من المحيط، مما يجعل السيطرة عليها معقدة.

في ظل هذه الظروف، شاركت عدة منظمات غير حكومية تعمل من أجل الحفاظ على الموارد البحرية في مكافحة الصيد غير المشروع. وقد وضعت منظمة راعي البحر – مثل الأساليب المستخدمة من قبل منظمة السلام الأخضر – ذخيرة من وسائل العمل التي تنطوي على مطاردة السفن لمنعهم من شباكها. على الرغم من أن بعض هذه العمليات لا تزال موضع شك – حيث أن مؤسس منظمة راعي البحر ، بول واتسون، يبقى ضمن مذكرة توقيف دولية لانتربول بناء على طلب من كوستاريكا – فهي تشارك في بناء نوع من الشرعية. كجزء برنامجها مقياس Scale، أسست منظمة أنتربول على سبيل المثال شراكة مع المنظمة الأمريكية PEW من أجل مكافحة هذه الجريمة العبر وطنية. لذلك، نحن نلاجظ الآن تقاربا في مجال الخبرة اللازمة بين أصحاب المصالح الخاصة والمنظمات الدولية.

المراجع

OCDE, Pourquoi la pêche pirate perdure. Les ressorts économiques de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, Paris, OCDE, 2006.

Revue internationale et stratégique (Éd.), Mers et océans, 95 (3), 2014, 206 p.

Strange Susan, Le Retrait de l’État. La dispersion du pouvoir dans l’économie mondiale, [1996], trad., Paris, Temps Présent, 2011.

Apr 16, 2015 | Théorie En Marche, الديبلوماسية, السياسة الخارجية

ألف تشارلز فيليب ديفيد ما يقرب من 30 كتابا باللغة الفرنسية أو الإنجليزية، ترجم البعض منها إلى لغات أخرى (الماندرين، الإسبانية، الخ). كما نشر كتب بارزة حول السلام والحرب والاستراتيجية، والمسائل الأمنية والسياسة الأمريكية. إنه يعطينا في هذا المنشور المخصص للقوة العالمية الأولى المفاتيح الضرورية لفهم السياسة الخارجية للولايات لا سيما من حيث التدخل . يحلل الكتاب أيضا الأزمات التي مست القوى العظمى (الهند الصينية وكوبا، وغيرها) كما يتناول أيضا أسرار المستشارين في البيت الأبيض، والخبراء، ومجلس الأمن القومي والإدارات المتنافسة. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يجد القراء بيانات قيمة تغطي سيادية كيسنجر و حتى تقييم قرارات فريق أوباما. يعتبر هذا الملخص لنظام صنع القرار الأمريكي مهما للغاية.

Charles-Philippe David, Au sein de la Maison-Blanche, De Truman à Obama, la formulation (imprévisible) de la politique étrangère des États-Unis, 3e éd. entièrement revue et augmentée, Paris, Presses de Sc. Po, 2015, 1182 pages, dont 144 de bibliographie auxquelles s’ajoutent un index des noms propres et 14 tableaux ainsi que des annexes.

Source: Wikimedia

Source: Wikimedia